2015年04月28日

地盤より厄介なモノが・・

建物を建築するに当たり、その建物が立つ地盤はとても重要。

まぁこの頃は悪徳業者さんが過去にいろいろやらかしてくれた事からも「行き過ぎじゃないの?」と思えるくらい地盤についていろいろやらなくてはならなくなりました。

確かにRCやS造など重たい建物であればあるほど地盤の固さは求められる訳ですが・・・

ログハウスは木造の中では重たい建物になります、が、所詮は木造。

地面に掛かる総重量は建築全般からしてみれば「軽い」方に分類されます。

なので柔らかめの地盤であっても、比較的軽微な地盤改良工事で済むことが多い?です。

しかーし、今回は地盤よりも厄介な問題を複数抱えることに・・・・

擁壁・・・

そう、壁です。

とある案件では、購入検討中の土地はコンクリートブロック擁壁で周囲から1m程度高く嵩上げされている土地、そして古いブロック擁壁は建築にあたっては既存不適格とみなされる為、これらを撤去し相応の擁壁に作り直さなくてはなりません。そのコストは一声でも2-300万円・・・もっと掛かるかも・・・

これはあくまで壁部分だけ、更に地盤が悪いと地盤改良工事も追加されてしまう訳です。

別の案件では、購入予定の土地は既に擁壁があるものの擁壁が古い。

そして擁壁にはヒビが入っている・・・

このヒビが小さいものであれば補修すれば良いのですが、大きいものだと補修もそれなりに・・・

擁壁が作られた際の設計図などが残っていればまだしも、古い土地だとそんなものももう無いわけで・・・

擁壁は高さが低ければさほど問題にはならないのですが、高さがあると厄介なのです。

擁壁はあなどれないですね。

まぁこの頃は悪徳業者さんが過去にいろいろやらかしてくれた事からも「行き過ぎじゃないの?」と思えるくらい地盤についていろいろやらなくてはならなくなりました。

確かにRCやS造など重たい建物であればあるほど地盤の固さは求められる訳ですが・・・

ログハウスは木造の中では重たい建物になります、が、所詮は木造。

地面に掛かる総重量は建築全般からしてみれば「軽い」方に分類されます。

なので柔らかめの地盤であっても、比較的軽微な地盤改良工事で済むことが多い?です。

しかーし、今回は地盤よりも厄介な問題を複数抱えることに・・・・

擁壁・・・

そう、壁です。

とある案件では、購入検討中の土地はコンクリートブロック擁壁で周囲から1m程度高く嵩上げされている土地、そして古いブロック擁壁は建築にあたっては既存不適格とみなされる為、これらを撤去し相応の擁壁に作り直さなくてはなりません。そのコストは一声でも2-300万円・・・もっと掛かるかも・・・

これはあくまで壁部分だけ、更に地盤が悪いと地盤改良工事も追加されてしまう訳です。

別の案件では、購入予定の土地は既に擁壁があるものの擁壁が古い。

そして擁壁にはヒビが入っている・・・

このヒビが小さいものであれば補修すれば良いのですが、大きいものだと補修もそれなりに・・・

擁壁が作られた際の設計図などが残っていればまだしも、古い土地だとそんなものももう無いわけで・・・

擁壁は高さが低ければさほど問題にはならないのですが、高さがあると厄介なのです。

擁壁はあなどれないですね。

2012年06月26日

ログハウスを安く建てるなら今のうち

消費税増税法案が国会で審議され、衆議院を通過しました。

参議院も民自公の連立で可決、成立する見込みです。

今後、段階的に消費税率は現行の5%から8%、10%と改正されます。

2000万円の建物は、現行だと消費税100万円

法律が施行されれば消費税160万円と60万円アップ

さらに税率アップで消費税額200万円と100万円もアップ

EU連合の財政危機により、世界基軸通貨の1つ日本円にファンド資金が避難させられていることにより日本円とユーロの為替は円高で推移しています。

これはユーロによってフィンランドからログハウスキットを買っている我々にとって、年々値上がりしているログキットを割安で買えるチャンスでもあります。

キット価格が値上がりしているのは、材木の価格が上がり続けているからです。

対ドル為替でも円高が続いており、国際貨物輸送における燃料サーチャージなども今なら割安に抑えられています。

国内の金利も、膨大な財政赤字を抱える我が国では低金利政策が続けられています。

ログハウスに限らず、消費税のかかる高額な買物をするには1つの転機となりそうです。

ちなみに土地は非課税なので消費税は手数料等にしか掛かりません。土地代は消費税ナシです。

現在ランタサルミでログハウスを建てると

・ユーロ高還元価格でキットが買える

・セカンドハネムーン企画でフィンランド旅行にご夫婦でご招待

・住宅ローン金利も低金利

と増税後に建てるよりも有利な条件が揃っていますよ。

ご検討中の皆様、ぜひ宜しくお願い致します。

2011年08月21日

住まいの歴史

住まいである「家」を作る仕事をする上で、「何を持っていい家なのか?」という命題にブチ当ります。

かつて「良いモノが売れるのではなくて、売れたモノが良いものなんだ」という結論に落ち着いたこともあり、つまりは大衆迎合して広く普及して認められたものが大勢として良いものなのだろう、と結論付けています。

もちろん「一般論」としてです。

それに絡めて考えさせられるのは歴史です。

日本の住まいの歴史を紐解いていくと、様々なものが見えてくるような気がします。

世界的に見ても、家を作る材料として選ばれているものの結果は

「手に入りやすいもの」です。

木がある地域の人々は、木を使って家を作ってきました。

木は無いけど石はある、という地域の人々は石で家を作ってきました。

木も石も無いという地域の人々は、例えばモンゴルなどであれば遊牧民達は家畜の毛から作るフエルトを骨組みに被せるゲルを住まいとしています。

アフリカなどでは家畜の糞を乾かしたプロックで家を作っているところもあります。

それに気候環境がプラス要因されます。

東南アジアなどでは木はあるけど、より身近にある竹で家を作ったりします。

その方が簡単だし木を切るより竹を切る方が入手が易く、また竹で網のように編んだ風通しの良い家の方が快適だからなのでしょう。

日本の家を見てみると、300年間も続いた江戸時代の建築を見てみるとその答えが出ているように思われます。

建物は伝統工法とも呼ばれる木造軸組工法です。

基礎は束石、大きめの石を置いてその上に柱を立てていました。

コンクリートが登場する大正以前においては、基礎は比較的安定した地盤の場所を叩いて転圧し、表面が平らな石を置いたものが基礎でした。結構なお屋敷でもこれで支えられています。

建物を構成する材料は、柱や梁の木、壁を形成している小舞の竹、ワラ縄と土壁の土、スサとなるワラなどです。屋根はお金持ちは陶器瓦、一般的には「茅葺」ですね。

江戸時代には重たいものを遠くへ運ぶことは困難であり、身近なところで沢山調達できる材料を使って家が建てられていました。

柱は山で切り倒した木をそのまま使ったり、製材したりです。切り出しには近所や知り合いなど沢山の手を借りて人力で切り倒し、馬などで引っ張って運んでいたのでしょう。

大黒柱などは四角く製材された材を使うものの、梁などは曲っている木を「チョウナ」で削っただけのものを使ったり、束柱などは皮を剥いで荒製材したもので構成されていました。

今のように全ての柱や梁が四角く製材された材では無かった訳です。それは製材自体が大鋸とカンナによる手作業であり大変なものだったからでしょうね。

日本にも「校倉造り」「井楼造り」として材木を積み上げて壁を作る工法は存在しました。

しかし、この工法はたくさんの木材を必要とする為、一般には普及せず、穀物を保管する倉庫など大切な建物として使われていました。

四角い空間を作るのに、軸組工法であれば12本の材木があればフレームが造れます、しかし校倉で12本ではたったの3段分にしかならないのです。

最小限の木材でフレームを作り、その壁にそこら中でタダ同然で簡単に手に入る竹を切ってきて割り、竹で編んだ網を張って竹小舞を造ります。

当時の日本は稲作を主とした農耕文化でした、壁に塗るための土は田んぼに行けば幾らでもあります、またそこいらを掘っても土はタダ同然で手に入りました。

土だけを塗ったのでは雨が良く降り台風も来る日本の家屋の壁は持たないので、短く切ったワラを土に混ぜ込み醗酵させる事で接着性質を向上、こうして竹小舞に何層かの土壁を塗ることで強度があって簡単には壊れない土の壁が作れました。

お金持ちは更に表面に「漆喰」によって美しく仕上げて冨を主張していた訳ですね。

一般の農民などは最低限の資源で家を作っていた訳ですね。

当時はドアなんてありませんから入り口はワラで編んだムシロとかです。紙でさえ貴重品という時代ですから障子なんてのは町の侍やお金持ちの商人達のものだったのでしょう。

屋根もまた、垂木に竹を縛り付け、そこいらに幾らでも生えていたであろうカヤを刈ってきて茅葺屋根に、お金持ちは竹の上に檜の皮や杉の皮を張り、土をのせた上に瓦を敷いていました。

古い日本の家の材料構成を見ていると、わざわざ遠くから運んでくるようなものは無く、大抵はおらが村で調達できるような材料で作られていたわけです。

当時の物流事情といえば、牛馬か人力で大八車とかを引いて品物を港まで運び、船で運んでいたでしょうから大きなものや長いものの長距離運搬は難しかったのでしょう。

材木はつい最近まで川を流して運ぶのが当たり前でした。

最近の家づくりでは「ビスとか釘」などはごく当たり前ですが、昔の家では鉄が貴重品なのですから釘なども最低限です。地震がありますから「木組み」の技術が発達し、貫など地震に対抗出来る工法へと進化していきました。「ほぞ」もまた西洋ではマイナーな技術です。

我々がログハウスの材料を調達しているフィンランド、この地域では木は沢山ありますが土が少なかった・・・・地面は1メートルも掘れば岩盤、土も落ち葉やコケの堆積物ですから日本の土壁に使っているような土はあまり無い、だからひたすら木を組上げていたのでしょう。

幸いにもフィンランドには山は無く、木を引いてくれるトナカイは居ました。

隣国スウェーデンには良質な鉄があり、よく切れる刃物があったのでしょうね。

この時代には機械製材はありませんから、やはりハンドカットログハウスのような建物が主流だったようです、WW2のドイツとロシアの戦いの記録などでは、ログハウスの住宅が戦火に焼かれているシーンが見受けられるのです。

エジプトが栄えていた太古の昔、やはり建物は木造が多く、今の砂漠の大地は森だったそうです。

再生スピード以上に木を切りつづけた結果、エジプトは木を失い、残された砂と石で家をつくらなくてはならなくなったそうで・・・・

中国でもシルクロードの砂漠に埋もれた遺跡には、昔の軸組工法の建物の柱などがあるようです。

オーストラリアのアボリジニや、アフリカのブッシュマンなどは家らしい家を持たないようです、そもそもシェルター機能を必要としない地域では、建物としての家の必然性すら無いわけで・・・

とにかく身近に豊富にあって、入手が易くて経済的にも安いもの、こういう材料を使って人々の住まいは作られてきた訳ですね。

WW2中、米軍は日本の家屋が「木と紙だけで出来ている」と分析し、焼夷弾を開発して日本の都市を焼き払いました。

「地震・雷・火事・オヤジ」と日本の人々は耐震性が高いとは言えない工法、燃えやすい木と紙の家の脆弱性をよく理解していたのでしょうね。

実家は江戸末期の家ですから築140年近くになります。

未だに両親が住んでおり、それなりに近代的に手を入れたりはされていますが、基本的には建てられた当時のままの部分が多いです。

かなり凝った意匠の部分もあれば、訳の分からない部分もあったりします。

柱を触れば江戸時代、畳の下の板もまた江戸時代のままなんです・・・

かつて「良いモノが売れるのではなくて、売れたモノが良いものなんだ」という結論に落ち着いたこともあり、つまりは大衆迎合して広く普及して認められたものが大勢として良いものなのだろう、と結論付けています。

もちろん「一般論」としてです。

それに絡めて考えさせられるのは歴史です。

日本の住まいの歴史を紐解いていくと、様々なものが見えてくるような気がします。

世界的に見ても、家を作る材料として選ばれているものの結果は

「手に入りやすいもの」です。

木がある地域の人々は、木を使って家を作ってきました。

木は無いけど石はある、という地域の人々は石で家を作ってきました。

木も石も無いという地域の人々は、例えばモンゴルなどであれば遊牧民達は家畜の毛から作るフエルトを骨組みに被せるゲルを住まいとしています。

アフリカなどでは家畜の糞を乾かしたプロックで家を作っているところもあります。

それに気候環境がプラス要因されます。

東南アジアなどでは木はあるけど、より身近にある竹で家を作ったりします。

その方が簡単だし木を切るより竹を切る方が入手が易く、また竹で網のように編んだ風通しの良い家の方が快適だからなのでしょう。

日本の家を見てみると、300年間も続いた江戸時代の建築を見てみるとその答えが出ているように思われます。

建物は伝統工法とも呼ばれる木造軸組工法です。

基礎は束石、大きめの石を置いてその上に柱を立てていました。

コンクリートが登場する大正以前においては、基礎は比較的安定した地盤の場所を叩いて転圧し、表面が平らな石を置いたものが基礎でした。結構なお屋敷でもこれで支えられています。

建物を構成する材料は、柱や梁の木、壁を形成している小舞の竹、ワラ縄と土壁の土、スサとなるワラなどです。屋根はお金持ちは陶器瓦、一般的には「茅葺」ですね。

江戸時代には重たいものを遠くへ運ぶことは困難であり、身近なところで沢山調達できる材料を使って家が建てられていました。

柱は山で切り倒した木をそのまま使ったり、製材したりです。切り出しには近所や知り合いなど沢山の手を借りて人力で切り倒し、馬などで引っ張って運んでいたのでしょう。

大黒柱などは四角く製材された材を使うものの、梁などは曲っている木を「チョウナ」で削っただけのものを使ったり、束柱などは皮を剥いで荒製材したもので構成されていました。

今のように全ての柱や梁が四角く製材された材では無かった訳です。それは製材自体が大鋸とカンナによる手作業であり大変なものだったからでしょうね。

日本にも「校倉造り」「井楼造り」として材木を積み上げて壁を作る工法は存在しました。

しかし、この工法はたくさんの木材を必要とする為、一般には普及せず、穀物を保管する倉庫など大切な建物として使われていました。

四角い空間を作るのに、軸組工法であれば12本の材木があればフレームが造れます、しかし校倉で12本ではたったの3段分にしかならないのです。

最小限の木材でフレームを作り、その壁にそこら中でタダ同然で簡単に手に入る竹を切ってきて割り、竹で編んだ網を張って竹小舞を造ります。

当時の日本は稲作を主とした農耕文化でした、壁に塗るための土は田んぼに行けば幾らでもあります、またそこいらを掘っても土はタダ同然で手に入りました。

土だけを塗ったのでは雨が良く降り台風も来る日本の家屋の壁は持たないので、短く切ったワラを土に混ぜ込み醗酵させる事で接着性質を向上、こうして竹小舞に何層かの土壁を塗ることで強度があって簡単には壊れない土の壁が作れました。

お金持ちは更に表面に「漆喰」によって美しく仕上げて冨を主張していた訳ですね。

一般の農民などは最低限の資源で家を作っていた訳ですね。

当時はドアなんてありませんから入り口はワラで編んだムシロとかです。紙でさえ貴重品という時代ですから障子なんてのは町の侍やお金持ちの商人達のものだったのでしょう。

屋根もまた、垂木に竹を縛り付け、そこいらに幾らでも生えていたであろうカヤを刈ってきて茅葺屋根に、お金持ちは竹の上に檜の皮や杉の皮を張り、土をのせた上に瓦を敷いていました。

古い日本の家の材料構成を見ていると、わざわざ遠くから運んでくるようなものは無く、大抵はおらが村で調達できるような材料で作られていたわけです。

当時の物流事情といえば、牛馬か人力で大八車とかを引いて品物を港まで運び、船で運んでいたでしょうから大きなものや長いものの長距離運搬は難しかったのでしょう。

材木はつい最近まで川を流して運ぶのが当たり前でした。

最近の家づくりでは「ビスとか釘」などはごく当たり前ですが、昔の家では鉄が貴重品なのですから釘なども最低限です。地震がありますから「木組み」の技術が発達し、貫など地震に対抗出来る工法へと進化していきました。「ほぞ」もまた西洋ではマイナーな技術です。

我々がログハウスの材料を調達しているフィンランド、この地域では木は沢山ありますが土が少なかった・・・・地面は1メートルも掘れば岩盤、土も落ち葉やコケの堆積物ですから日本の土壁に使っているような土はあまり無い、だからひたすら木を組上げていたのでしょう。

幸いにもフィンランドには山は無く、木を引いてくれるトナカイは居ました。

隣国スウェーデンには良質な鉄があり、よく切れる刃物があったのでしょうね。

この時代には機械製材はありませんから、やはりハンドカットログハウスのような建物が主流だったようです、WW2のドイツとロシアの戦いの記録などでは、ログハウスの住宅が戦火に焼かれているシーンが見受けられるのです。

エジプトが栄えていた太古の昔、やはり建物は木造が多く、今の砂漠の大地は森だったそうです。

再生スピード以上に木を切りつづけた結果、エジプトは木を失い、残された砂と石で家をつくらなくてはならなくなったそうで・・・・

中国でもシルクロードの砂漠に埋もれた遺跡には、昔の軸組工法の建物の柱などがあるようです。

オーストラリアのアボリジニや、アフリカのブッシュマンなどは家らしい家を持たないようです、そもそもシェルター機能を必要としない地域では、建物としての家の必然性すら無いわけで・・・

とにかく身近に豊富にあって、入手が易くて経済的にも安いもの、こういう材料を使って人々の住まいは作られてきた訳ですね。

WW2中、米軍は日本の家屋が「木と紙だけで出来ている」と分析し、焼夷弾を開発して日本の都市を焼き払いました。

「地震・雷・火事・オヤジ」と日本の人々は耐震性が高いとは言えない工法、燃えやすい木と紙の家の脆弱性をよく理解していたのでしょうね。

実家は江戸末期の家ですから築140年近くになります。

未だに両親が住んでおり、それなりに近代的に手を入れたりはされていますが、基本的には建てられた当時のままの部分が多いです。

かなり凝った意匠の部分もあれば、訳の分からない部分もあったりします。

柱を触れば江戸時代、畳の下の板もまた江戸時代のままなんです・・・

2011年02月07日

住宅完成保証制度

つい最近、ログハウス業界の中でも有名な会社Jが自己破産を申請したとにニュースが飛び込んできました。

負債総額4億6千万円だとか・・・会社更生法適用とかではなく、イキナリの自己破産です。

まぁ我々のような中小零細企業が会社更生法とか適用されるはずもなく・・です。

噂では16棟の工事中のお客さんが居るとか・・・

住宅業界では、建物の工事中に業者が倒産してしまい、お金は払ったけど家は出来ないという悲劇が何度も繰り返されてきました。

我々からしてみれば、何の根拠もなく相手を信用して契約しちゃったんだから・・・とも思えますが、実際問題として建物を契約するにおいて相手企業の信用調査など一般人はまず行ないません。

それ故の悲劇を回避するという大義名分において「住宅完成保証制度」なるものが国会で議決され、国土交通省傘下において制度の運用が始まっています。

これは「一定規模以上の」住宅を建てる業者は、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入するか、「1物件あたり2000万円の供託金を積む」という事を法律で義務付けるというものです。

従いまして、我が社も住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。

弊社がお世話になっているのは一般的にJIOと呼ばれている「日本住宅保証検査機構」です。

登録業者を捜すで大分県のところにちゃんと出てきますよ。

この保険を掛けていれば、業者が倒産しても完成するまでに必要な工事代金のうち2000万円までの保険金が下り、別の業者にスイッチして建物を完成させることが出来る、というものですね。

まぁ全額出るという性質の保険ではありませんから注意が必要ですけど・・・

倒産してしまった某J社がこの保険に加入していたのかどうかは不明ですが、噂では入っていなかったとも・・・強制加入でもありませんからね。

特に、前述した「一定規模以上の・・・」というのがミソでして、延床150平米以下、または請負金額が1500万円以下の建物の場合などはこの制度の適用外となります。

適用外だからといって保険が掛けられない訳ではないのです、制度の基準未満でも任意で保険を掛けることが出来ます。

業者の為の家ではなく、自分が住むための家を作る訳なのですから、せめて工事は住宅完成保証制度に加入している会社に依頼されては如何でしょう?

負債総額4億6千万円だとか・・・会社更生法適用とかではなく、イキナリの自己破産です。

まぁ我々のような中小零細企業が会社更生法とか適用されるはずもなく・・です。

噂では16棟の工事中のお客さんが居るとか・・・

住宅業界では、建物の工事中に業者が倒産してしまい、お金は払ったけど家は出来ないという悲劇が何度も繰り返されてきました。

我々からしてみれば、何の根拠もなく相手を信用して契約しちゃったんだから・・・とも思えますが、実際問題として建物を契約するにおいて相手企業の信用調査など一般人はまず行ないません。

それ故の悲劇を回避するという大義名分において「住宅完成保証制度」なるものが国会で議決され、国土交通省傘下において制度の運用が始まっています。

これは「一定規模以上の」住宅を建てる業者は、「住宅瑕疵担保責任保険」に加入するか、「1物件あたり2000万円の供託金を積む」という事を法律で義務付けるというものです。

従いまして、我が社も住宅瑕疵担保責任保険に加入しています。

弊社がお世話になっているのは一般的にJIOと呼ばれている「日本住宅保証検査機構」です。

登録業者を捜すで大分県のところにちゃんと出てきますよ。

この保険を掛けていれば、業者が倒産しても完成するまでに必要な工事代金のうち2000万円までの保険金が下り、別の業者にスイッチして建物を完成させることが出来る、というものですね。

まぁ全額出るという性質の保険ではありませんから注意が必要ですけど・・・

倒産してしまった某J社がこの保険に加入していたのかどうかは不明ですが、噂では入っていなかったとも・・・強制加入でもありませんからね。

特に、前述した「一定規模以上の・・・」というのがミソでして、延床150平米以下、または請負金額が1500万円以下の建物の場合などはこの制度の適用外となります。

適用外だからといって保険が掛けられない訳ではないのです、制度の基準未満でも任意で保険を掛けることが出来ます。

業者の為の家ではなく、自分が住むための家を作る訳なのですから、せめて工事は住宅完成保証制度に加入している会社に依頼されては如何でしょう?

2010年07月17日

アンカーボルト

土台等は、径13ミリ以上のアンカーボルト又はこれと同等以上の引張耐力を有するアンカーボルトで基礎に緊結しなければならない。

この限りではないものとして

※アンカーボルトの基礎に定着される部分の長さがその径の25倍以上ある事

つまり12φのアンカーだと30センチは埋め込む必要が有るって事ですね。

※アンカーボルトは土台等の両端部及び継ぎ手の部分に配置する事

※土台等の長さが2mを越える場合においては、アンカーボルトの間隔を2m以下として土台等の部分に配すること

2010年04月18日

地盤調査結果

地盤調査のレポートが届きました。

大体予想通りの内容でした。

深いところでは1m程度まで軟弱層が、他はもっと浅いところで支持できそうです。

基礎工事では普通でも数十センチは根切りで掘り下げます。

すると軟弱層はあとわずかになります。

レポートで推奨されている「表層改良」を施すか、根切りを深くして対処するか?

設計士さんと相談ですね。

深い根切りで幅広フーチンでの布基礎+防湿コンもアリではあります。

大体予想通りの内容でした。

深いところでは1m程度まで軟弱層が、他はもっと浅いところで支持できそうです。

基礎工事では普通でも数十センチは根切りで掘り下げます。

すると軟弱層はあとわずかになります。

レポートで推奨されている「表層改良」を施すか、根切りを深くして対処するか?

設計士さんと相談ですね。

深い根切りで幅広フーチンでの布基礎+防湿コンもアリではあります。

2010年04月15日

地盤調査

家を建てるお話をしていると

「そちらの会社はどういう基礎を採用されているのですか?」

という質問をよく受けます。

どういう仕様の基礎が必要とされるかは、建物が決めるのではなく

「建築地の地盤の固さと相談して決める」必要があります。

昔は営業マンや設計士が現場を見て「経験と勘」で地盤の判定をしていました。

でもそこにある判定の根拠は実に頼りないものでした。

現在はほとんどの建築業者は「地盤調査」を行って地盤の固さを調べ、データの裏づけを以って土地が設計した家屋の荷重を長期に渡って支持し続けられる基礎仕様を導き出しています。

その為の調査を実施しました。

今回は「スウェーデン式サウンディング試験」(SS試験)にて調査を実施しました。

調査は専門業者が自動マシンを使って行ないます。

調査自体は簡単なもので「手動式」の試験器具もあります。

装置にセットしたロッドの先端にスクリューポイントを付け、そのロッドに重りを乗せて荷重を架け、ロッドが地面に貫入してゆく様子を観察して地盤の様子を探ります。

SS試験のメリットはコストが安いことです。

そして調査も容易に行なえます。

しかし試験としては万能ではありません。

ロッドを地面に突き刺す事で地盤の様子をさぐるので、地中に大きな「石」などがあってそれに当ると正しい検査データは得られません。小石程度であれば、ロッドの貫入が止まった際に行なう「ハンマーによる打撃」で石を避けたり、破壊したりして調査します。

この試験は「軟弱地盤を見つける」事には有効ですが、建物の荷重を支持してくれる支持層を見つけるためには必ずしも有効な方法ではありません。

SS試験の結果、複数の軟弱地盤が確認されるようでしたらその地盤は改良したり杭打ち工法などを検討する必要がありますが、これの判定にはボーリング調査などが更に必要です。

ボーリング調査は結構なコストを要します。

最近では音波測定による地盤調査方法などもあり、必要に応じて調査します。

そもそも木造戸建などは、建築の世界では「軽い建物」なのです。

今回は地盤表層のせいぜい1メートルまでの浅い部分は柔かいようですが、そこから下は粘土質の土でかなり貫入抵抗があったようです。

調査会社からのレポートと、専門家の意見で基礎仕様の判定と地盤改良の必要性を判定します。

これらを怠って建物を建築した場合、何事も起らなければ問題はないのですが、地盤の不等沈下などが起って建物が傾いてしまったりした場合、10年間は我々建築会社が責任を負わなくてはならない決まり(法律)になっています。

「A社は標準でベタ基礎だから安心」

↑こーいう謳い文句は「全くアテにならない」のです。

そもそも固い地盤であれば割とコストのかかるベタ基礎でなくとも、それよりローコストの布基礎でも十分に建物は支持出来るのです。

昔の建築物には、当然ながらベタ基礎などコンクリートの基礎はありません。

しっかりした地盤であれば、「束石」だけで何十年何百年と建物を支える事は出来ます。

そういう寺社仏閣や古民家などは私たちの周りに沢山存在しているのです。

「そちらの会社はどういう基礎を採用されているのですか?」

という質問をよく受けます。

どういう仕様の基礎が必要とされるかは、建物が決めるのではなく

「建築地の地盤の固さと相談して決める」必要があります。

昔は営業マンや設計士が現場を見て「経験と勘」で地盤の判定をしていました。

でもそこにある判定の根拠は実に頼りないものでした。

現在はほとんどの建築業者は「地盤調査」を行って地盤の固さを調べ、データの裏づけを以って土地が設計した家屋の荷重を長期に渡って支持し続けられる基礎仕様を導き出しています。

その為の調査を実施しました。

今回は「スウェーデン式サウンディング試験」(SS試験)にて調査を実施しました。

調査は専門業者が自動マシンを使って行ないます。

調査自体は簡単なもので「手動式」の試験器具もあります。

装置にセットしたロッドの先端にスクリューポイントを付け、そのロッドに重りを乗せて荷重を架け、ロッドが地面に貫入してゆく様子を観察して地盤の様子を探ります。

SS試験のメリットはコストが安いことです。

そして調査も容易に行なえます。

しかし試験としては万能ではありません。

ロッドを地面に突き刺す事で地盤の様子をさぐるので、地中に大きな「石」などがあってそれに当ると正しい検査データは得られません。小石程度であれば、ロッドの貫入が止まった際に行なう「ハンマーによる打撃」で石を避けたり、破壊したりして調査します。

この試験は「軟弱地盤を見つける」事には有効ですが、建物の荷重を支持してくれる支持層を見つけるためには必ずしも有効な方法ではありません。

SS試験の結果、複数の軟弱地盤が確認されるようでしたらその地盤は改良したり杭打ち工法などを検討する必要がありますが、これの判定にはボーリング調査などが更に必要です。

ボーリング調査は結構なコストを要します。

最近では音波測定による地盤調査方法などもあり、必要に応じて調査します。

そもそも木造戸建などは、建築の世界では「軽い建物」なのです。

今回は地盤表層のせいぜい1メートルまでの浅い部分は柔かいようですが、そこから下は粘土質の土でかなり貫入抵抗があったようです。

調査会社からのレポートと、専門家の意見で基礎仕様の判定と地盤改良の必要性を判定します。

これらを怠って建物を建築した場合、何事も起らなければ問題はないのですが、地盤の不等沈下などが起って建物が傾いてしまったりした場合、10年間は我々建築会社が責任を負わなくてはならない決まり(法律)になっています。

「A社は標準でベタ基礎だから安心」

↑こーいう謳い文句は「全くアテにならない」のです。

そもそも固い地盤であれば割とコストのかかるベタ基礎でなくとも、それよりローコストの布基礎でも十分に建物は支持出来るのです。

昔の建築物には、当然ながらベタ基礎などコンクリートの基礎はありません。

しっかりした地盤であれば、「束石」だけで何十年何百年と建物を支える事は出来ます。

そういう寺社仏閣や古民家などは私たちの周りに沢山存在しているのです。

2009年08月07日

家作り

「家は3軒建てなきゃわからない」

とはよく言ったものです、が、あながち間違いではないようです。

私もログ屋になって結構な数のお客様の話を伺ってきました。

「えっ、こんなスゴイ人が?」

というようなお客様から、まだ若いサラリーマンまで。

有名リゾート地にそれなりの規模の別荘をお建て頂くお客様は大抵こうおっしゃいます。

「やっぱり最後は木の家に行き着くんだよね」

一般的に「成功者」と言われる方々の言葉だけに重みがあります。

都内の一等地にあるマンション暮らしを経験し、郊外での一戸建て、でもそれに満足できなかった。

知り合いなどに招待されたりして訪れた「木の家」で、やはりコレだと感じられるらしい。

これは日本人的な志向ではなく、実は世界でもその傾向が顕著です。

一財を成された方の多くは、木の家の別荘を所有される割合は少なくありません。

別荘に行ってまで「いつも暮らしているマンションと同じような環境にいても仕方ない」という考え方もあるのですが、そもそもリゾートには癒しを求められている訳で、それを叶えるのは「木の家」である。

という事らしいのです。

在日の外国人においては、「日本人が捨てた古民家」を同規模の新築以上に予算をつぎ込んで移築再生しているケースも多くあります。それだけ「木」が人を魅了するのでしょう。

「失敗しない家作り」

様々に情報が氾濫している現代ですが、答えは案外簡単だったりします。

先者に学ぶ事です。

賢者が最後に行き着く処、そこへ最初に行けばいい。

でも人間とは横着なものだから、なかなか素直にそうできない。

若いうちは特にそうかもしれない。

あふれる情報を取捨選択するものまた自ら、そして人という生き物は「その時自分にとって都合のいい情報を無意識に集めてしまう」ものです。

今お住まいの家に満足されていますか?

とはよく言ったものです、が、あながち間違いではないようです。

私もログ屋になって結構な数のお客様の話を伺ってきました。

「えっ、こんなスゴイ人が?」

というようなお客様から、まだ若いサラリーマンまで。

有名リゾート地にそれなりの規模の別荘をお建て頂くお客様は大抵こうおっしゃいます。

「やっぱり最後は木の家に行き着くんだよね」

一般的に「成功者」と言われる方々の言葉だけに重みがあります。

都内の一等地にあるマンション暮らしを経験し、郊外での一戸建て、でもそれに満足できなかった。

知り合いなどに招待されたりして訪れた「木の家」で、やはりコレだと感じられるらしい。

これは日本人的な志向ではなく、実は世界でもその傾向が顕著です。

一財を成された方の多くは、木の家の別荘を所有される割合は少なくありません。

別荘に行ってまで「いつも暮らしているマンションと同じような環境にいても仕方ない」という考え方もあるのですが、そもそもリゾートには癒しを求められている訳で、それを叶えるのは「木の家」である。

という事らしいのです。

在日の外国人においては、「日本人が捨てた古民家」を同規模の新築以上に予算をつぎ込んで移築再生しているケースも多くあります。それだけ「木」が人を魅了するのでしょう。

「失敗しない家作り」

様々に情報が氾濫している現代ですが、答えは案外簡単だったりします。

先者に学ぶ事です。

賢者が最後に行き着く処、そこへ最初に行けばいい。

でも人間とは横着なものだから、なかなか素直にそうできない。

若いうちは特にそうかもしれない。

あふれる情報を取捨選択するものまた自ら、そして人という生き物は「その時自分にとって都合のいい情報を無意識に集めてしまう」ものです。

今お住まいの家に満足されていますか?

2009年06月22日

食事に例えると

大分県で木造建築に携わる設計士を中心とした勉強会に参加させて頂いております。

その会にて熊本からお呼びした伝統工法を重んじられている設計士さんの話の一節に、ナルホドと思うものがありました。

貴方が好きな料理は何?

1、ホテルの食事

2、母親が作る食事

3、病院の食事

先生は最近の住宅事情を上の様になぞられえてみた訳です。

1、デザイナー(設計士ではあるが構造は触らず意匠に拘っている方)と共に材料だブランド設備だと高級なものばかりを羅列した家

2、身近な人の手作りによる家

3、ハウスメーカーと言われる会社の作る家、データ偏重主義でやれ室内の化学物質だの、やれ気密レベルだの換気係数だの、構造はやれ金物がどうだ乾燥材がどうだと、とにかく数値に置き換えて「これが一番良いものですよ」と言わんばかりの家。

冤罪によって十数年も刑務所暮らしを余儀なくされていた方、出所されて寿司が上手かったとかマスコミは報道していましたが、彼が本当に美味しいと言ったのは、彼の弁護士さんの奥様が用意した家庭料理だったそうです。

ホテルの料理は悪くないけど、経済的にも毎日は勘弁ですね。

病院の食事は、確かに中身は間違いないんだろうけど、これもちょっと毎日は勘弁ですね。

家庭料理は毎日食べているわけですから、まぁそういう感覚の家づくりをしていきましょう、というお話でした。

その会にて熊本からお呼びした伝統工法を重んじられている設計士さんの話の一節に、ナルホドと思うものがありました。

貴方が好きな料理は何?

1、ホテルの食事

2、母親が作る食事

3、病院の食事

先生は最近の住宅事情を上の様になぞられえてみた訳です。

1、デザイナー(設計士ではあるが構造は触らず意匠に拘っている方)と共に材料だブランド設備だと高級なものばかりを羅列した家

2、身近な人の手作りによる家

3、ハウスメーカーと言われる会社の作る家、データ偏重主義でやれ室内の化学物質だの、やれ気密レベルだの換気係数だの、構造はやれ金物がどうだ乾燥材がどうだと、とにかく数値に置き換えて「これが一番良いものですよ」と言わんばかりの家。

冤罪によって十数年も刑務所暮らしを余儀なくされていた方、出所されて寿司が上手かったとかマスコミは報道していましたが、彼が本当に美味しいと言ったのは、彼の弁護士さんの奥様が用意した家庭料理だったそうです。

ホテルの料理は悪くないけど、経済的にも毎日は勘弁ですね。

病院の食事は、確かに中身は間違いないんだろうけど、これもちょっと毎日は勘弁ですね。

家庭料理は毎日食べているわけですから、まぁそういう感覚の家づくりをしていきましょう、というお話でした。

2009年06月02日

50年の住宅ローン

住宅ローンの返済期間は、これまで35年が最長とされてきました。

返済期間の長さについては、事実上「住宅金融支援機構」(旧住宅金融公庫)が設定したものに、銀行や農協などの金融機関が追随してきた訳で、その根拠は「住宅仕様書」です。

今回住宅金融支援機構は返済期間が50年に渡る

「フラット50」

を設定、総額の6割融資らしいですが、残り4割をフラット35と併用する事で

100%融資が可能

になった様子です。

フラット35も9割融資上限を10割に引き上げ・・・まぁ景気対策なんでしょうかね?

フラット50が使えるのは、新たに設けられた

「200年住宅」

と呼ばれる仕様に則した住宅のようです。

これらの背景にある政治的なものはプンプン臭うのですが、今回は差し置いて・・・

で50年住宅ローンのメリットとデメリットです。

まずメリット

☆借入金額が同じであれば、長期の支払なので月々の返済額が減らすことができる

☆毎回の返済額がフラット35と同じであれば、より多く借りることができる

住宅ローンは「収入に対して幾ら貸してくれるか」です。

収入100に対する借入はおよそ4倍と言われており、年収500万では2000万までしか借りられない。

2000万借りたとしても50年分割ですから単年度の支払はフラット35より低く抑えられる

そして同じ返済額ではフラット50では2000万以上借りられるので、より高価な家を買えると。

ただ借金には変りないのでその分余計に利子を払う事になるという事に目はつぶれません

あるサイトにシュミレートしたデータがありましたので流用

3000万円を借りたとして、まぁ年収800万円クラスの人ですね。

金利3%として

35年では毎月の返済額 約116000円(千円未満切上)

50年では毎月の返済額 約97000円(千円未満切上)

仮に毎月116000円返済であれば、返済期間を15年延ばすことで600万円位多く借入できるみたいです。

35年返済だと 借入限度額は3,000万円として

50年返済にすれば 借入限度額は約3,600万円に増える

総返済額で比較してみると

35年の場合 総返済額約4,850万円

50年の場合、総返済額約5,800万円

差額950万円は、返済期間が15年延びることによる利息分

いよいよ今月からスタートするみたいですが、金利はフラット35の+1%相場らしく

4%

みたいですからマジで50年返済すると6000万突破しますね。

金利とは恐ろしいのです。

そして忘れてはならないのは

住宅ローンを組むと、「同時に保険(団体信用)も掛けさせられる」という事です。

これはまぁ任意ちゃ任意ですが、本人に万が一の事があった場合にローンをチャラにしてくれる保険なので、大抵の人は入るでしょう。保険料は他の生保などに比べて安いですからね。

これは毎年更新で私も年間5万程度払ってます。

単純に50年*5万として250万円、実際は少し少ないでしょうけどトータルで200万円程度は団信保険を買うことになるという事です。

しかしまぁ50年返済とは言え、支払総額は借入の約倍ですわ。

この制度を利用する、しないは各自のお考えかと思います、私が言える事はただひとつ

ご利用はご計画的に!

この記事のデータに関しては

http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20081212A/

さんから一部引用させて頂いております。

返済期間の長さについては、事実上「住宅金融支援機構」(旧住宅金融公庫)が設定したものに、銀行や農協などの金融機関が追随してきた訳で、その根拠は「住宅仕様書」です。

今回住宅金融支援機構は返済期間が50年に渡る

「フラット50」

を設定、総額の6割融資らしいですが、残り4割をフラット35と併用する事で

100%融資が可能

になった様子です。

フラット35も9割融資上限を10割に引き上げ・・・まぁ景気対策なんでしょうかね?

フラット50が使えるのは、新たに設けられた

「200年住宅」

と呼ばれる仕様に則した住宅のようです。

これらの背景にある政治的なものはプンプン臭うのですが、今回は差し置いて・・・

で50年住宅ローンのメリットとデメリットです。

まずメリット

☆借入金額が同じであれば、長期の支払なので月々の返済額が減らすことができる

☆毎回の返済額がフラット35と同じであれば、より多く借りることができる

住宅ローンは「収入に対して幾ら貸してくれるか」です。

収入100に対する借入はおよそ4倍と言われており、年収500万では2000万までしか借りられない。

2000万借りたとしても50年分割ですから単年度の支払はフラット35より低く抑えられる

そして同じ返済額ではフラット50では2000万以上借りられるので、より高価な家を買えると。

あるサイトにシュミレートしたデータがありましたので流用

3000万円を借りたとして、まぁ年収800万円クラスの人ですね。

金利3%として

35年では毎月の返済額 約116000円(千円未満切上)

50年では毎月の返済額 約97000円(千円未満切上)

仮に毎月116000円返済であれば、返済期間を15年延ばすことで600万円位多く借入できるみたいです。

35年返済だと 借入限度額は3,000万円として

50年返済にすれば 借入限度額は約3,600万円に増える

総返済額で比較してみると

35年の場合 総返済額約4,850万円

50年の場合、総返済額約5,800万円

差額950万円は、返済期間が15年延びることによる利息分

いよいよ今月からスタートするみたいですが、金利はフラット35の+1%相場らしく

4%

みたいですからマジで50年返済すると6000万突破しますね。

金利とは恐ろしいのです。

そして忘れてはならないのは

住宅ローンを組むと、「同時に保険(団体信用)も掛けさせられる」という事です。

これはまぁ任意ちゃ任意ですが、本人に万が一の事があった場合にローンをチャラにしてくれる保険なので、大抵の人は入るでしょう。保険料は他の生保などに比べて安いですからね。

これは毎年更新で私も年間5万程度払ってます。

単純に50年*5万として250万円、実際は少し少ないでしょうけどトータルで200万円程度は団信保険を買うことになるという事です。

しかしまぁ50年返済とは言え、支払総額は借入の約倍ですわ。

この制度を利用する、しないは各自のお考えかと思います、私が言える事はただひとつ

ご利用はご計画的に!

この記事のデータに関しては

http://allabout.co.jp/gs/mansioninvest/closeup/CU20081212A/

さんから一部引用させて頂いております。

2009年05月27日

エネルギーコスト

オール電化に傾倒しつつある昨今の住宅エネルギー事情

まぁエネルギーと言っても必要なのは

明かりと電子機器の為の電気

お湯を沸かす手段をガスか石油か電気か

調理の熱源をガスか電気か

程度なのですが・・・

昭和以前だと

煮炊きはクドで薪、風呂も五右衛門で薪、電気は灯油ランプだった訳で

大正あたりから電化が進んできて昭和初期には電灯は行き渡っていた様ですね。

でも風呂や煮炊きのガス化は田舎では昭和40年代でもまだまだでした。

未だに名残で「薪で焚く風呂(五右衛門ではない)」が田舎にはそこそこ残っています。

でエネルギーコストを考えてみましょう。

確かに

今はオール電化が安い

のかもしれませんね、ただ

未来永劫その安さが続く保証は無い

という事は肝に銘じて置く必要があるでしょう。

昨年は世界的な原油価格高騰によりガソリンや灯油の価格は2倍近くにまでハネ上がりました。

電力会社とて出力調整の為に稼動させている火力発電所の重油代高騰で電気代上げましたね。

電力会社は独占を許されている代わりに、その料金もまた政府によってある程度管理されています。

ただ日本の電気料金は・・・

世界レベルで見ると安くない・・・

住まいの予算は出来るだけ抑えたい

でもエコキュートとか最新の機器は導入したい

キッチンやトイレもいい物がほしい

気持ちは分かるのですが、背反する要素なんですよね。

住まいを作るコストは「積算」であると以前にもご紹介しました。

給湯設備などは安いボイラーも沢山あります。

しかし安いだけでは「追炊き機能」が付いてなく、冷めた風呂に対して給湯など水も燃料も浪費という結果が待っています。

かといってエコキュートは90万円とかします。追炊き付ボイラの3倍近い価格、電気温水器の倍近い価格です。

そしてランニングコストですね。

難しい命題ですが、ご自分達のライフスタイルに合った最適なものを選びたいものです。

イニシャルコスト(導入コスト)とランニングコスト

そしてライフスタイルとのマッチングとお財布との相談。

まぁエネルギーと言っても必要なのは

明かりと電子機器の為の電気

お湯を沸かす手段をガスか石油か電気か

調理の熱源をガスか電気か

程度なのですが・・・

昭和以前だと

煮炊きはクドで薪、風呂も五右衛門で薪、電気は灯油ランプだった訳で

大正あたりから電化が進んできて昭和初期には電灯は行き渡っていた様ですね。

でも風呂や煮炊きのガス化は田舎では昭和40年代でもまだまだでした。

未だに名残で「薪で焚く風呂(五右衛門ではない)」が田舎にはそこそこ残っています。

でエネルギーコストを考えてみましょう。

確かに

今はオール電化が安い

のかもしれませんね、ただ

未来永劫その安さが続く保証は無い

という事は肝に銘じて置く必要があるでしょう。

昨年は世界的な原油価格高騰によりガソリンや灯油の価格は2倍近くにまでハネ上がりました。

電力会社とて出力調整の為に稼動させている火力発電所の重油代高騰で電気代上げましたね。

電力会社は独占を許されている代わりに、その料金もまた政府によってある程度管理されています。

ただ日本の電気料金は・・・

世界レベルで見ると安くない・・・

住まいの予算は出来るだけ抑えたい

でもエコキュートとか最新の機器は導入したい

キッチンやトイレもいい物がほしい

気持ちは分かるのですが、背反する要素なんですよね。

住まいを作るコストは「積算」であると以前にもご紹介しました。

給湯設備などは安いボイラーも沢山あります。

しかし安いだけでは「追炊き機能」が付いてなく、冷めた風呂に対して給湯など水も燃料も浪費という結果が待っています。

かといってエコキュートは90万円とかします。追炊き付ボイラの3倍近い価格、電気温水器の倍近い価格です。

そしてランニングコストですね。

難しい命題ですが、ご自分達のライフスタイルに合った最適なものを選びたいものです。

イニシャルコスト(導入コスト)とランニングコスト

そしてライフスタイルとのマッチングとお財布との相談。

2009年05月08日

照明いろいろ2

照明で結構悩むのは吹き抜けスペースですね。

吹き抜けの階段スペースなどには、大型のペンダントが下げられることが多いです。

しかし、なかなかインテリアにマッチするペンダントって選ぶのが難しいです。

特にログについてはカタログの大半のデザインは似合いません。

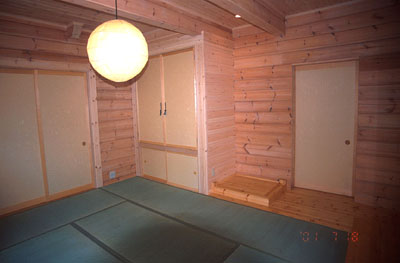

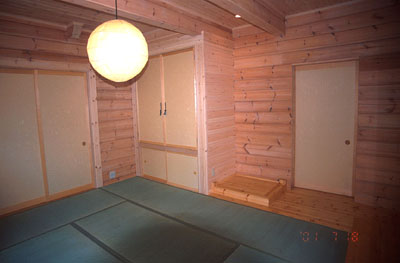

これは和室用の大型ペンダントを流用したパターンです。

中心部の捩れがいい味です。

これは弊社ですが、傾斜天井で玄関スペースと階段を照らす照明です。

傾斜にレールを取り付け、腕の長いレールスポットを3連配置してみました。

吊り下げはコードとチェーンがぶら下がるのが嫌だったので・・

腕の長さからレールを取り付ける位置を出すのが大変でしたが、いい感じになっています。

画像奥に見えるのはシーリングファンです。

シーリングファンと言えば、この様にファンに照明を組み合わせることのできるタイプもあります。

ファンは3枚羽根、4枚羽根、5枚羽根などがあり、スイッチコントロールタイプやリモコンコントロールタイプなど様々です。

大きいもので直径1.5m程度、普通で直径1.2mとか

小さいものでは直径0.9mとかですね。

照明もデザインと数(3-5灯程度)を選べます。

階段壁に遊びで付けた照明、こんなものもあります。

何か閃きそうです。

結構気に入っている壁のブラケットライトです。

ラインが美しい・・

セードは乳白ガラス、このランプセードがアクリルのものとガラスのものがあり、アクリルはやはり少し安っぽくなりがちです。

こういうタイプは電球がミニクリプトンとかの小さいE19ソケットのものが多いですね。

器具選びの際に電球タイプも考えてある程度揃えておかないと、予備の準備が大変です。

ログハウスに和室を作った際に悩むのが照明です。

定番の「ぼんぼり」

他には和紙セードのシーリングライトとか、和室用器具の中でもシンプルデザインのものだと流用できたりします。

ダウンライトで誤魔化すのも手です。

吹き抜けの階段スペースなどには、大型のペンダントが下げられることが多いです。

しかし、なかなかインテリアにマッチするペンダントって選ぶのが難しいです。

特にログについてはカタログの大半のデザインは似合いません。

これは和室用の大型ペンダントを流用したパターンです。

中心部の捩れがいい味です。

これは弊社ですが、傾斜天井で玄関スペースと階段を照らす照明です。

傾斜にレールを取り付け、腕の長いレールスポットを3連配置してみました。

吊り下げはコードとチェーンがぶら下がるのが嫌だったので・・

腕の長さからレールを取り付ける位置を出すのが大変でしたが、いい感じになっています。

画像奥に見えるのはシーリングファンです。

シーリングファンと言えば、この様にファンに照明を組み合わせることのできるタイプもあります。

ファンは3枚羽根、4枚羽根、5枚羽根などがあり、スイッチコントロールタイプやリモコンコントロールタイプなど様々です。

大きいもので直径1.5m程度、普通で直径1.2mとか

小さいものでは直径0.9mとかですね。

照明もデザインと数(3-5灯程度)を選べます。

階段壁に遊びで付けた照明、こんなものもあります。

何か閃きそうです。

結構気に入っている壁のブラケットライトです。

ラインが美しい・・

セードは乳白ガラス、このランプセードがアクリルのものとガラスのものがあり、アクリルはやはり少し安っぽくなりがちです。

こういうタイプは電球がミニクリプトンとかの小さいE19ソケットのものが多いですね。

器具選びの際に電球タイプも考えてある程度揃えておかないと、予備の準備が大変です。

ログハウスに和室を作った際に悩むのが照明です。

定番の「ぼんぼり」

他には和紙セードのシーリングライトとか、和室用器具の中でもシンプルデザインのものだと流用できたりします。

ダウンライトで誤魔化すのも手です。

2009年04月19日

照明いろいろ

照明器具は家をデザインするにあたり重要なアイテムです。

照明デザインによって、室内空間はモダンにもカントリーにもサイケにでも出来ます。

一時、大正モダンっぽいのも流行りましたね。

新築の場合、照明はどうにでも出来なくてはならないポイント、もし制約を課されるようだと要注意です。

照明プランに当っては、専門用語?のオンパレードで目が白黒してしまいそうです。

簡単にその分類を説明します。

まず器具はタイプによって分けられます。

「ペンダント」

文字通りペンダントのようにチェーンやコードで「吊り下げ」て使う照明器具です。

吊り下げるので空間を占有するので使う部屋や照らす目的など熟考が求められます。

でもダイニングテーブルは手許を明るくする事が求められるのでペンダントタイプの照明が用いられることが多いですね。

電球や蛍光電球、ハロゲンランプなどのタイプがあります。

1つのものや3連・5連といった集合タイプなど様々です。

画像のものはルイス・ポールセンの傑作PHライト、PH-5です。

「シーリング」と「ブラケット」

天井に器具を直付けするタイプをシーリングライトと呼びます。

壁に直付けするタイプはブラケットライトと呼びます。

建売や賃貸ではシーリング1点照明というのが多いですね。

シーリング紐スイッチとかありますが、私はまず採用しません。照明は部屋の入り口のスイッチでオンオフ、最近はリモコンタイプもあります。

シーリングとブラケットは1つの器具で両方使えるタイプもあるので呼び方に注意が必要です。

シーリングはODELIC社製のアメリカンクラシックタイプ、ブラケットはマックスレイ社のモダンタイプ

これ棒状の電球なんです。

「ダウンライト」と「レールシステム」

ダウンライトは天井などに埋め込んであるタイプの照明器具です。

店舗などで多用されてきましたが、最近は住宅にも使われています。

ダウンライトを巧く使うことで間接照明や調光システムにも使えます。

ただダウンライトは熱を持つので仕様をよく検討する必要があります。

レールシステムとは、店舗用に開発された器具の移動が容易く出来る照明システムです。

レールの溝に器具を取り付けるので、位置も個数も自由に出来ます。

レールの器具は規格なので他の場所の器具と交換も出来ます。デザインに飽きたら交換も容易です。

このライトはDAIKO社製、円筒ガラスセードに蛍光電球

レールを使うメリットは

採用した照明が暗すぎた・・レールなら器具を容易に追加できる。減らすことも出来る。

3つの照明を付けるに、ブラケットなら配線工事が3個所分必要、レールは1箇所だけで済む。

レールのデメリット

レール1本にスイッチ1つなので個別の照明コントロールはオプションのコントローラが必要。

最近流行っているモダン系のライティング

レールシステムにダイクロハロゲンランプのスポットライト。ODELIC社です。

屋外の防滴ブラケットライト

玄関など屋外で使うブラケットライト、屋外なので防水性能が要求されます。

画像の機器はマックスレイ社製

玄関照明は個性あるものを選びたいですね。

屋外のスポットライト、こちらも防滴仕様です。

これはODELICの屋外ライト

照明器具はタイプとデザイン、そしてランプの種類です。

一般的な「電球」と呼ばれているのはE26ソケットタイプ

ミニ電球タイプはE17ソケットタイプ

蛍光灯はFLと呼びます。

最近はLEDによるランプも登場していますが、器具のソケットとランプのソケットは同じである必要があります。

ソケットもある程度揃えておくことで、予備のランプの使いまわしや調達の容易さも検討が必要です。

ダイクロハロゲンなどはE17ソケットの電球の仲間ですが、蛍光電球に比べ消費電力が大きく、これをレールで3連で使うとハロゲン50wx3で150wの電力、方や蛍光電球だと19wx3で57wです。

ライトの使用頻度も計算に入れなくてはなりませんね。

そして最近のランプには電球色、昼間色、白色など色目の種類もあります。

たくさんありすぎで混乱してしまいますね。

今お住まいのお部屋の照明を変えるだけでも、部屋の雰囲気が変わり、明るさが変わり、ひいては人生も変わるかも・・・ですよ。

毎夜使うものだけに、こういう所はこだわっていただきたいものです。

照明デザインによって、室内空間はモダンにもカントリーにもサイケにでも出来ます。

一時、大正モダンっぽいのも流行りましたね。

新築の場合、照明はどうにでも出来なくてはならないポイント、もし制約を課されるようだと要注意です。

照明プランに当っては、専門用語?のオンパレードで目が白黒してしまいそうです。

簡単にその分類を説明します。

まず器具はタイプによって分けられます。

「ペンダント」

文字通りペンダントのようにチェーンやコードで「吊り下げ」て使う照明器具です。

吊り下げるので空間を占有するので使う部屋や照らす目的など熟考が求められます。

でもダイニングテーブルは手許を明るくする事が求められるのでペンダントタイプの照明が用いられることが多いですね。

電球や蛍光電球、ハロゲンランプなどのタイプがあります。

1つのものや3連・5連といった集合タイプなど様々です。

画像のものはルイス・ポールセンの傑作PHライト、PH-5です。

「シーリング」と「ブラケット」

天井に器具を直付けするタイプをシーリングライトと呼びます。

壁に直付けするタイプはブラケットライトと呼びます。

建売や賃貸ではシーリング1点照明というのが多いですね。

シーリング紐スイッチとかありますが、私はまず採用しません。照明は部屋の入り口のスイッチでオンオフ、最近はリモコンタイプもあります。

シーリングとブラケットは1つの器具で両方使えるタイプもあるので呼び方に注意が必要です。

シーリングはODELIC社製のアメリカンクラシックタイプ、ブラケットはマックスレイ社のモダンタイプ

これ棒状の電球なんです。

「ダウンライト」と「レールシステム」

ダウンライトは天井などに埋め込んであるタイプの照明器具です。

店舗などで多用されてきましたが、最近は住宅にも使われています。

ダウンライトを巧く使うことで間接照明や調光システムにも使えます。

ただダウンライトは熱を持つので仕様をよく検討する必要があります。

レールシステムとは、店舗用に開発された器具の移動が容易く出来る照明システムです。

レールの溝に器具を取り付けるので、位置も個数も自由に出来ます。

レールの器具は規格なので他の場所の器具と交換も出来ます。デザインに飽きたら交換も容易です。

このライトはDAIKO社製、円筒ガラスセードに蛍光電球

レールを使うメリットは

採用した照明が暗すぎた・・レールなら器具を容易に追加できる。減らすことも出来る。

3つの照明を付けるに、ブラケットなら配線工事が3個所分必要、レールは1箇所だけで済む。

レールのデメリット

レール1本にスイッチ1つなので個別の照明コントロールはオプションのコントローラが必要。

最近流行っているモダン系のライティング

レールシステムにダイクロハロゲンランプのスポットライト。ODELIC社です。

屋外の防滴ブラケットライト

玄関など屋外で使うブラケットライト、屋外なので防水性能が要求されます。

画像の機器はマックスレイ社製

玄関照明は個性あるものを選びたいですね。

屋外のスポットライト、こちらも防滴仕様です。

これはODELICの屋外ライト

照明器具はタイプとデザイン、そしてランプの種類です。

一般的な「電球」と呼ばれているのはE26ソケットタイプ

ミニ電球タイプはE17ソケットタイプ

蛍光灯はFLと呼びます。

最近はLEDによるランプも登場していますが、器具のソケットとランプのソケットは同じである必要があります。

ソケットもある程度揃えておくことで、予備のランプの使いまわしや調達の容易さも検討が必要です。

ダイクロハロゲンなどはE17ソケットの電球の仲間ですが、蛍光電球に比べ消費電力が大きく、これをレールで3連で使うとハロゲン50wx3で150wの電力、方や蛍光電球だと19wx3で57wです。

ライトの使用頻度も計算に入れなくてはなりませんね。

そして最近のランプには電球色、昼間色、白色など色目の種類もあります。

たくさんありすぎで混乱してしまいますね。

今お住まいのお部屋の照明を変えるだけでも、部屋の雰囲気が変わり、明るさが変わり、ひいては人生も変わるかも・・・ですよ。

毎夜使うものだけに、こういう所はこだわっていただきたいものです。

2009年04月16日

熱源はどうする?

キッチンや給湯などの熱源についてです。

最近はオール電化住宅が流行っています、猫も杓子もエコキュートエコキュートです。

オール電化とは

キッチンの熱源はIHヒーターやラジエントなどの電熱ヒーター

給湯機器は電気温水器やエコキュートなど、電気系給湯器

を組み合わせたモデルです。

キッチンがガスコンロ

または

給湯器が石油又はガスボイラー

などの組み合わせはオール電化ではありません。

例外的にキッチンにはIHヒーターとガスレンジのダブル熱源などがあります。

オール電化では、消費電力量が大きいので専用の契約プランが用意されています。

各電力会社毎に呼び名は少し違いますが、大抵一日を4分割して電気料金を割り引きます。

でも不思議な事に日中は割高となります、なぜ割高な料金に設定されなくてはならないのか???

ですが、自分たちのライフスタイルに合わせて適当なものを選んで頂きたいものです。

オール電化のメリットとして

ガスは固定料金があるしLPガスはエネルギーコストは相対的に高いです。

灯油はコストは安いのですが、原油高などでは高くなったりします。

変動幅が電気よりは大きいですね

そして石油やLPGは補給が必要です、都市ガスは不要ですね。

電気は不可欠なのでガスをなくす事で家庭のエネルギーコストを相対的に引き下げる事ができるようです。

オール電化のデメリットとして

停電したら何も使えなくなります。まぁガスボイラなども電気が無ければ動かないので同条件ですが・・

日中の電気代は割高なので、日中にエアコンを使ったりすると電気代はバーンと・・・

とにかく日中は外出して何も使っていないなどが理想なので時間の制約を感じる

これは洗濯機や食器洗浄器なども一番電気代の安い深夜帯に行う(タイマー制御)など時間に振り回される生活になりがち。

Noオール電化のメリット

ガスコンロは好みの問題ですが火力が強いのと鍋が振れる・・・

Noオール電化のデメリット

LPGや石油は補充が必要

ガスボイラや石油ボイラは価格は安いが寿命は電気温水器より短い傾向

電気代のほかにガスは基本料金+使用料などコストは高くつきやすい

まぁ何にしてもその方々のライフスタイルでコストは増減するのでメリットデメリットをよく考えて選んで欲しいですね。

夫婦共働きで昼間は誰も家に居ないという方にはオール電化は良いのかもしれません。

でも爺様婆様が居れば、夏の昼間にエアコンやIHを使うと結構な事になります。

ちなみに家庭で使われる電気は、冷蔵庫、エアコンがその大半と言われています。

以外にも電気ポットと炊飯器の保温などは電気を食います。

我が家はNon電化です。

キッチンはIHヒーターです。

給湯は石油ボイラーです。

これに太陽光温水器の温水もあります。

ガスを使っていないのでガス代はありません。

石油(灯油)は使った分だけです、配達も頼めますがタンクで買って来ます。

太陽光温水器の温水があるので夏場はほとんどボイラー炊きません。

冬は18L/月程度灯油を消費します。

電気代はIHのせいで月1万円程度、契約60アンペア

水道代は安いので

電気ガス水道で15000円/月程度です。夏はもっと安いです。

エコキュートは確かにランニングコストは安いです、ただイニシャルコストは高いので回収までも結構かかります。個人的には単純な電気温水器の深夜電力で十分ではないかと思います。

IHヒーターもイニシャルコストは高めですが、グレードの高いガスコンロとの価格差は縮まっています。

ガス代は都市ガス以外はとにかく高いので、ガスレスにするメリットは大きいです。

エアコンは標高の高いところに住んでいますので、夏の夜に寝室で少し使う程度です。

年間で100時間程度でしょうか?

ライフスタイルをよく考えてストレスの無いライフスタイルでそれぞれに合ったものを選択されることをお勧めします。

最近はオール電化住宅が流行っています、猫も杓子もエコキュートエコキュートです。

オール電化とは

キッチンの熱源はIHヒーターやラジエントなどの電熱ヒーター

給湯機器は電気温水器やエコキュートなど、電気系給湯器

を組み合わせたモデルです。

キッチンがガスコンロ

または

給湯器が石油又はガスボイラー

などの組み合わせはオール電化ではありません。

例外的にキッチンにはIHヒーターとガスレンジのダブル熱源などがあります。

オール電化では、消費電力量が大きいので専用の契約プランが用意されています。

各電力会社毎に呼び名は少し違いますが、大抵一日を4分割して電気料金を割り引きます。

でも不思議な事に日中は割高となります、なぜ割高な料金に設定されなくてはならないのか???

ですが、自分たちのライフスタイルに合わせて適当なものを選んで頂きたいものです。

オール電化のメリットとして

ガスは固定料金があるしLPガスはエネルギーコストは相対的に高いです。

灯油はコストは安いのですが、原油高などでは高くなったりします。

変動幅が電気よりは大きいですね

そして石油やLPGは補給が必要です、都市ガスは不要ですね。

電気は不可欠なのでガスをなくす事で家庭のエネルギーコストを相対的に引き下げる事ができるようです。

オール電化のデメリットとして

停電したら何も使えなくなります。まぁガスボイラなども電気が無ければ動かないので同条件ですが・・

日中の電気代は割高なので、日中にエアコンを使ったりすると電気代はバーンと・・・

とにかく日中は外出して何も使っていないなどが理想なので時間の制約を感じる

これは洗濯機や食器洗浄器なども一番電気代の安い深夜帯に行う(タイマー制御)など時間に振り回される生活になりがち。

Noオール電化のメリット

ガスコンロは好みの問題ですが火力が強いのと鍋が振れる・・・

Noオール電化のデメリット

LPGや石油は補充が必要

ガスボイラや石油ボイラは価格は安いが寿命は電気温水器より短い傾向

電気代のほかにガスは基本料金+使用料などコストは高くつきやすい

まぁ何にしてもその方々のライフスタイルでコストは増減するのでメリットデメリットをよく考えて選んで欲しいですね。

夫婦共働きで昼間は誰も家に居ないという方にはオール電化は良いのかもしれません。

でも爺様婆様が居れば、夏の昼間にエアコンやIHを使うと結構な事になります。

ちなみに家庭で使われる電気は、冷蔵庫、エアコンがその大半と言われています。

以外にも電気ポットと炊飯器の保温などは電気を食います。

我が家はNon電化です。

キッチンはIHヒーターです。

給湯は石油ボイラーです。

これに太陽光温水器の温水もあります。

ガスを使っていないのでガス代はありません。

石油(灯油)は使った分だけです、配達も頼めますがタンクで買って来ます。

太陽光温水器の温水があるので夏場はほとんどボイラー炊きません。

冬は18L/月程度灯油を消費します。

電気代はIHのせいで月1万円程度、契約60アンペア

水道代は安いので

電気ガス水道で15000円/月程度です。夏はもっと安いです。

エコキュートは確かにランニングコストは安いです、ただイニシャルコストは高いので回収までも結構かかります。個人的には単純な電気温水器の深夜電力で十分ではないかと思います。

IHヒーターもイニシャルコストは高めですが、グレードの高いガスコンロとの価格差は縮まっています。

ガス代は都市ガス以外はとにかく高いので、ガスレスにするメリットは大きいです。

エアコンは標高の高いところに住んでいますので、夏の夜に寝室で少し使う程度です。

年間で100時間程度でしょうか?

ライフスタイルをよく考えてストレスの無いライフスタイルでそれぞれに合ったものを選択されることをお勧めします。

2009年04月14日

土地の話

家を建てるにあたり不可欠なのは「敷地」です。

では土地さえあれば、どこでも何でも建てていいのか?

と言えば、そうは問屋が卸しません。

土地には行政によって、勝手に一方的に制限がつけられています。

これは国土法や建築基準法や都市計画法、消防法や災害条例など国や地方の条例、更には住宅地や別荘地では近隣周辺での「自主規制」まで様々な法律が入り混じっています。

その中でも一番分かりやすいのは都市計画法ですね。

これは各自治体において大きく市街化地域(大いに街にするエリア)と市街化調整区域(田畑メインで街にしたくないエリア)とその他(未線引き地域)に三分し、さらに市街化地域の中で工業地域とか商業地域、第一種住宅地域とか第一種高層住宅地域とか用途指定別に分けて定めています。

これは住宅地の真中にいきなり工場が出来たり、高層マンションが建ったり、学校の隣に大型スーパーが出来たりなどの乱開発を防ぐ目的で定められています。

これらは不動産売買においては説明義務のある項目ですが、家を建てるつもりで土地を買う場合にはチェックは必要です。第一種中高層に指定されている土地であれば、隣に高層ビルが建てられても文句言えない訳です。

自分が今住んでいる場所がどういう指定を受けているのか、役所の都市計画化で聞けば教えてくれます。

実際には人が住んでいる上に網をかけているので、本来住宅が建てられない地域でありながら既存住宅が存在するなどがありますが、それらは法律が後追いなので割愛します。

そして基本的に市街化調整区域では「家を建てることはできません」

市街化することを抑制する地域です。

まぁ例外はあります、既存宅地とか既存不適格とかのキーワードで検索してみてください。

この辺りはとてもややこしいので割愛

そして家が建てられる土地は、地目は「宅地」である必要があり「農地」に家を建てることは出来ません。農地に家を建てる場合、各自治体に設けてある農業委員会に「農地転用」の申請を出し、農地を他の目的に変更する為の許可を得る必要があるのです。

つまり農地に家を建てると、登記地目が農地から宅地に変更になるのです。この地目変更の際に許可証が不可欠です。転用手続き無くして家を建ててしまうと「違法建築」となります。

農地に建てられる建物は、農業用の倉庫など一定の要件のものに制限されています。

これは農地法です。

家を建てられる地目として、宅地・原野・山林・雑種地などです。農地(田・畑)は転用必要、第一種農地(改良農地)は転用がとても難しいので注意が必要です。

これらは比較的たくさんの情報があり、ネットでも調べればややこしいですが大抵の事は分かります。

そして不動産屋が住宅地として販売している土地などは予めリサーチしてあることがほとんどです。

では問題になりやすいのは何か?

これは最初に書いた「その他の未線引き地域」です。

都市計画法は昭和51年かそこいらに全国の自治体に都市計画を定めるよう指示を出し、将来の町の姿を決めさせました。ここに道路を作るとか、こっちに工業団地を作るとか、駅前は再開発して住宅と商業ゾーンにするとか・・・これらをある程度「勝手に」作っているのです。

その中でも私が今住んでいるような「僻地」は利用価値もなくほったらかしにされています。

つまり必要な部分だけ囲って(線引きして)、あとは未線引きのままにしてあるのです。

未線引きなので市街化地域でもなく、市街化調整区域でもないので自由?

まぁ自由っちゃー自由なのですが、定めが無いから何をしてもいいのか?と言えばそれなりに大きな国土法などでカバーされている訳です。

田中角栄元首相は列島改造と叫び、日本にも別荘地など近代的な住環境整備が進められました。

その影で暗躍したのは原野商法と呼ばれた「価値の無い山奥の二束三文の原野を高値で売りつけた商売」が社会問題化します。

そして国は原野商法や乱開発を防ごうと市街化地域では500平米、それ以外でも1000平米とか3000平米(約1000坪)以上の土地の形状をいじくる場合には「開発行為申請」を出して許可を得るよう義務付けました。

田舎の広い土地を売買する場合、登記簿通りに丸々買えば問題は少ないのですが、広い土地を分割して小さくして買い、そこに家を建てようとすれば「開発申請」から求められる事があるので注意が必要です。

いざ家を建てるには「建築確認申請」の手続きを行ないます。

これは上で述べた用件をクリアしていることを証明し、法的に問題無いことをまさに「確認」する手続きです。ただ未線引き地域では確認してもらうにも、確認の根拠となる規制がない為確認のしようが無いですね、なので未線引き地域では確認不要で「工事届」を提出するだけでokという場合もあります。

ただこれも一定の大きさがあるので、城みたいなデカイ規制を超える大きさの家を建てる場合には他の手続きが必要になったりします。

ちなみに弊社の周辺は未線引き地域なので、普通の住宅程度の建物であれば工事届の提出のみで建てる事が出来ます。ただし、農地は転用手続きが必要です、原野はそのまま建てられます。

これらとは別に建築基準法では防火地域・準防火地域とかの火災予防上の制約もあります。消防法とはまた別ですよ。

そして防火の最も低い規制は建築法第22.23条指定地域です。

まぁ市街化地域は全域これに該当しますね。

敷地境界から一階部分で3m、二階部分で5m以上後退させれば良いのですが、そんなこと住宅地でやろうとしたらどんだけ広大な敷地が必要になるか・・・

その場合外壁は一定の耐火基準を満たす仕上げにする事でクリアできます。

皆さんの周りの住宅が、サイディングとかモルタル吹き付けの仕上げになっているのもばっかりなのはこういう背景があります。

そしてログハウスなど木を表に出す建物は「耐火基準を満たしていない」として制約されていました。

現在はログ壁自体の耐火性能が基準をクリアしている事を国が認めていますので、これらの仕上げや木板張りも耐火基準を満たす不燃加工された製品を用いることで可能となっています。

では土地さえあれば、どこでも何でも建てていいのか?

と言えば、そうは問屋が卸しません。

土地には行政によって、勝手に一方的に制限がつけられています。

これは国土法や建築基準法や都市計画法、消防法や災害条例など国や地方の条例、更には住宅地や別荘地では近隣周辺での「自主規制」まで様々な法律が入り混じっています。

その中でも一番分かりやすいのは都市計画法ですね。

これは各自治体において大きく市街化地域(大いに街にするエリア)と市街化調整区域(田畑メインで街にしたくないエリア)とその他(未線引き地域)に三分し、さらに市街化地域の中で工業地域とか商業地域、第一種住宅地域とか第一種高層住宅地域とか用途指定別に分けて定めています。

これは住宅地の真中にいきなり工場が出来たり、高層マンションが建ったり、学校の隣に大型スーパーが出来たりなどの乱開発を防ぐ目的で定められています。

これらは不動産売買においては説明義務のある項目ですが、家を建てるつもりで土地を買う場合にはチェックは必要です。第一種中高層に指定されている土地であれば、隣に高層ビルが建てられても文句言えない訳です。

自分が今住んでいる場所がどういう指定を受けているのか、役所の都市計画化で聞けば教えてくれます。

実際には人が住んでいる上に網をかけているので、本来住宅が建てられない地域でありながら既存住宅が存在するなどがありますが、それらは法律が後追いなので割愛します。

そして基本的に市街化調整区域では「家を建てることはできません」

市街化することを抑制する地域です。

まぁ例外はあります、既存宅地とか既存不適格とかのキーワードで検索してみてください。

この辺りはとてもややこしいので割愛

そして家が建てられる土地は、地目は「宅地」である必要があり「農地」に家を建てることは出来ません。農地に家を建てる場合、各自治体に設けてある農業委員会に「農地転用」の申請を出し、農地を他の目的に変更する為の許可を得る必要があるのです。

つまり農地に家を建てると、登記地目が農地から宅地に変更になるのです。この地目変更の際に許可証が不可欠です。転用手続き無くして家を建ててしまうと「違法建築」となります。

農地に建てられる建物は、農業用の倉庫など一定の要件のものに制限されています。

これは農地法です。

家を建てられる地目として、宅地・原野・山林・雑種地などです。農地(田・畑)は転用必要、第一種農地(改良農地)は転用がとても難しいので注意が必要です。

これらは比較的たくさんの情報があり、ネットでも調べればややこしいですが大抵の事は分かります。

そして不動産屋が住宅地として販売している土地などは予めリサーチしてあることがほとんどです。

では問題になりやすいのは何か?

これは最初に書いた「その他の未線引き地域」です。

都市計画法は昭和51年かそこいらに全国の自治体に都市計画を定めるよう指示を出し、将来の町の姿を決めさせました。ここに道路を作るとか、こっちに工業団地を作るとか、駅前は再開発して住宅と商業ゾーンにするとか・・・これらをある程度「勝手に」作っているのです。

その中でも私が今住んでいるような「僻地」は利用価値もなくほったらかしにされています。

つまり必要な部分だけ囲って(線引きして)、あとは未線引きのままにしてあるのです。

未線引きなので市街化地域でもなく、市街化調整区域でもないので自由?

まぁ自由っちゃー自由なのですが、定めが無いから何をしてもいいのか?と言えばそれなりに大きな国土法などでカバーされている訳です。

田中角栄元首相は列島改造と叫び、日本にも別荘地など近代的な住環境整備が進められました。

その影で暗躍したのは原野商法と呼ばれた「価値の無い山奥の二束三文の原野を高値で売りつけた商売」が社会問題化します。

そして国は原野商法や乱開発を防ごうと市街化地域では500平米、それ以外でも1000平米とか3000平米(約1000坪)以上の土地の形状をいじくる場合には「開発行為申請」を出して許可を得るよう義務付けました。

田舎の広い土地を売買する場合、登記簿通りに丸々買えば問題は少ないのですが、広い土地を分割して小さくして買い、そこに家を建てようとすれば「開発申請」から求められる事があるので注意が必要です。

いざ家を建てるには「建築確認申請」の手続きを行ないます。

これは上で述べた用件をクリアしていることを証明し、法的に問題無いことをまさに「確認」する手続きです。ただ未線引き地域では確認してもらうにも、確認の根拠となる規制がない為確認のしようが無いですね、なので未線引き地域では確認不要で「工事届」を提出するだけでokという場合もあります。

ただこれも一定の大きさがあるので、城みたいなデカイ規制を超える大きさの家を建てる場合には他の手続きが必要になったりします。

ちなみに弊社の周辺は未線引き地域なので、普通の住宅程度の建物であれば工事届の提出のみで建てる事が出来ます。ただし、農地は転用手続きが必要です、原野はそのまま建てられます。

これらとは別に建築基準法では防火地域・準防火地域とかの火災予防上の制約もあります。消防法とはまた別ですよ。

そして防火の最も低い規制は建築法第22.23条指定地域です。

まぁ市街化地域は全域これに該当しますね。

敷地境界から一階部分で3m、二階部分で5m以上後退させれば良いのですが、そんなこと住宅地でやろうとしたらどんだけ広大な敷地が必要になるか・・・

その場合外壁は一定の耐火基準を満たす仕上げにする事でクリアできます。

皆さんの周りの住宅が、サイディングとかモルタル吹き付けの仕上げになっているのもばっかりなのはこういう背景があります。

そしてログハウスなど木を表に出す建物は「耐火基準を満たしていない」として制約されていました。

現在はログ壁自体の耐火性能が基準をクリアしている事を国が認めていますので、これらの仕上げや木板張りも耐火基準を満たす不燃加工された製品を用いることで可能となっています。

2009年04月13日

富士ハウス倒産のニュース

報道に出ていた静岡の富士ハウス倒産の事例

中にはまだ家が着工前にも関わらず、代金の全額を支払っていた人も居たそうな・・・

倒産する方もする方ですが、払うほうも払うほうです。

無知としか言いようが無い、そもそも着工前に払っている事自体が有り得ない事だし、なんでまぁそんだけ払ってしまったのか。

普通、そのタイミングでそんだけの支払い要求する会社なんざ信用にも値せず、求められた時点でキャンセルものです。

我々ログ屋の世界でも似たような事はよくあります。

某社でも数社は倒産したり夜逃げしたりしています。

そして今、地元建築業界も「どこが倒産してもおかしくない」ほど冷え込んでいる訳でして・・・

明日は我が身かもしれません。

では、そういうリスクはどうやってヘッジすれば良いのでしょう?

答えは簡単です。

基本的に、家の工事代金などは「出来高払い」すれば良いのです。

工務店とか建築会社は、仕入れ代金は「後払い」(掛で仕入)なので工事の進行に合わせて支払いをしてあげればよい訳です。

究極は日払い・・・その日の工事分を支払う。

まぁ常識的には一週間単位でしょうね、一般的にはこれは契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回程度に分割する訳ですが、契約はあくまで業者と施主間の約束なので別に業者側の支払いを鵜呑みにする必要は無いわけです。5回とか8回とか、お互いに納得のいく支払い回数で分割すれば良いのです。

まぁローンで支払う場合は上棟して一時金融資実行時と、完成して残金融資実行時など施主の資金調達に合わせる事が多いですけどね。

自分の家を建てて貰う代金の支払いは、前払いする必要は特に無く、出来高払いでも問題ないという業者に依頼するのが一番です。それはその会社の経済基盤がしっかりしている事を意味しますから。

まだ形もないのに説明できない代金を前払いさせようとするのは、何かの返済資金に流用したいなど会社の資金繰り上の都合以外に理由がないと思います。

もちろん設計士への報酬だとか、申請費用だとか必要なものは支払う必要があると思いますが、それらに対する会社の利益を含めても金額はそんなに高額にならないです。

ちなみに弊社のログの場合、ログキットを海外から輸入したりしますので前払いは多くなります。

海外メーカーとの取引では前金が当たり前だからです。

ログメーカーの多くは、キット受注時に5/10、キットを輸出した段階で3/10、現場で引き渡して2/10を要求して来ます。ですから弊社もそれに併せたお支払いをお願いしています。

そして工事代金は、契約時1割、着工時3割、上棟時3割、完成時3割でお願いしています。

もちろん毎週の出来高払いでもOKです。

くれぐれもまだ何もやっていない段階で、高額な支払いをしてはダメです。

理由のない支払いを要求してくる会社は要注意なんです。

中にはまだ家が着工前にも関わらず、代金の全額を支払っていた人も居たそうな・・・

倒産する方もする方ですが、払うほうも払うほうです。

無知としか言いようが無い、そもそも着工前に払っている事自体が有り得ない事だし、なんでまぁそんだけ払ってしまったのか。

普通、そのタイミングでそんだけの支払い要求する会社なんざ信用にも値せず、求められた時点でキャンセルものです。

我々ログ屋の世界でも似たような事はよくあります。

某社でも数社は倒産したり夜逃げしたりしています。

そして今、地元建築業界も「どこが倒産してもおかしくない」ほど冷え込んでいる訳でして・・・

明日は我が身かもしれません。

では、そういうリスクはどうやってヘッジすれば良いのでしょう?

答えは簡単です。

基本的に、家の工事代金などは「出来高払い」すれば良いのです。

工務店とか建築会社は、仕入れ代金は「後払い」(掛で仕入)なので工事の進行に合わせて支払いをしてあげればよい訳です。

究極は日払い・・・その日の工事分を支払う。

まぁ常識的には一週間単位でしょうね、一般的にはこれは契約時・着工時・上棟時・引渡し時の4回程度に分割する訳ですが、契約はあくまで業者と施主間の約束なので別に業者側の支払いを鵜呑みにする必要は無いわけです。5回とか8回とか、お互いに納得のいく支払い回数で分割すれば良いのです。

まぁローンで支払う場合は上棟して一時金融資実行時と、完成して残金融資実行時など施主の資金調達に合わせる事が多いですけどね。

自分の家を建てて貰う代金の支払いは、前払いする必要は特に無く、出来高払いでも問題ないという業者に依頼するのが一番です。それはその会社の経済基盤がしっかりしている事を意味しますから。

まだ形もないのに説明できない代金を前払いさせようとするのは、何かの返済資金に流用したいなど会社の資金繰り上の都合以外に理由がないと思います。

もちろん設計士への報酬だとか、申請費用だとか必要なものは支払う必要があると思いますが、それらに対する会社の利益を含めても金額はそんなに高額にならないです。

ちなみに弊社のログの場合、ログキットを海外から輸入したりしますので前払いは多くなります。

海外メーカーとの取引では前金が当たり前だからです。

ログメーカーの多くは、キット受注時に5/10、キットを輸出した段階で3/10、現場で引き渡して2/10を要求して来ます。ですから弊社もそれに併せたお支払いをお願いしています。

そして工事代金は、契約時1割、着工時3割、上棟時3割、完成時3割でお願いしています。

もちろん毎週の出来高払いでもOKです。

くれぐれもまだ何もやっていない段階で、高額な支払いをしてはダメです。

理由のない支払いを要求してくる会社は要注意なんです。

2009年04月13日

住宅ローンはどこで借りるか

住宅ローンはどこで借りるか?

家を建てようとすると大きな問題です。

いきなり結論ですが・・・

「貸してくれるところから借りる」

です。

まぁ公務員さんとか、上場企業のような有名大企業にお勤めの方ならイザ知らず。

中小企業でかつ年収が400万にも満たないと、住宅ローンのハードルはとても高いです。

大分で有名なガメラ?の会社でさえ年収400以上の人なんて幹部クラス以上じゃないかと思います。

住宅ローンは「借りる」じゃないんです、「貸していただく」なのです。

これは銀行の窓口で苦渋をなめて初めて分かります。

「貸す」か「貸さない」かは相手が決める事なのです。

特に自営業者の方は、大金のローンを組むにあたり如何に銀行の真の姿が分かるというものです。

どこが金利が安いとか、手数料が・・という前に、そこが貸してくれるかどうかお伺いを立ててからの話ですね。

まぁ以前も最強の住宅ローンと書きましたが、ローンを借りるにあたり

銀行(銀行・信用組合・信用金庫ETC)

JAバンク(要JA組合員加入?)

労働金庫(ろうきん、基本的に公務員が使う、だからろうきんが出てくるところは大抵公務員、民間でろうきんを使っている人はめずらしい)

生命保険会社、一時やっていましたが今はやっているかどうか・・・

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)これは国です。

などが挙げられます。

最近ではソニー銀行とかもやってますね。

そして郵便局も民営化されたのでゆうちょでもいずれ住宅ローンを始めるでしょう。

で前の話ですが、住宅ローンは各金融機関ごとに様々な商品があり金利も様々です。

金利以外にも融資手数料や保証料、繰上げ返済手数料など諸費用なども差があります。

一番有利なところで借りたいのは誰しも一緒、でもね、そもそも「貸してくれなきゃ始まらない」のですよ。

ココで借りたいと思っても「貴方には貸せません」とか「貸せるのは幾らまでです」言われると正直凹みますよ。

ここで銀行は何を基準に融資の可否を諮るかと言えば、ズバリ

「返済能力」

これは年収の2.5-3倍と言われています。

年収400万で借りられるのは1200万円程度って事ですね。

もちろん頭金の有無はありますが、そもそも「頭金も貯金できない人に、何十年ものローンが返せる訳が無いでしょ?」というのが金融機関の考え方です。

ですから定期預金とか積み立て預金とかをやっている人は有利ですし、とにかく頭金があればあるほど融資の審査ハードルは低くなります。逆に頭金ゼロで融資なんて貸すほうもハイリスクなので金利も不利になるのは当たり前の事ですね。

そして融資審査のハードルが一番低いのは「住宅金融支援機構」です、現在は直接融資は行っておらず「フラット35」として各金融機関を通じて利用します。

田舎の山奥では土地の資産価値が低く、土地が担保としての役割を果たせないので銀行は融資に及び腰になります。その点フラット35では土地の担保価値は余り問われないのです。これは銀行が受けない融資の最後の受け皿的な意味合いがあるのです。

でもね、フラット35は金利が一定とは言っても、今の低金利時代、昨年の世界的金融不安からも当面市場金利が上がる事はないと言えます。

だって金利上げると借金漬けの日本の国が破綻してしまうからです。そんなことできる訳ない。

だからフラット35は銀行等のローン金利2%とかに敵わない・・・

まぁ何をどう判断するのかは各人次第ですけどね。

公務員さんなど金融会社から見た良いお客さんの場合、ローンは大抵のところから借りる事ができるでしょう。

ならばあちこち比較して選び放題ですね。

まぁ以前も書きました(あえてリンクは付けません)が、いずれはマイホームをと考えている方は、明日からでも住宅財形を始める事を強くお勧めしておきます。

家を建てようとすると大きな問題です。

いきなり結論ですが・・・

「貸してくれるところから借りる」

です。

まぁ公務員さんとか、上場企業のような有名大企業にお勤めの方ならイザ知らず。

中小企業でかつ年収が400万にも満たないと、住宅ローンのハードルはとても高いです。

大分で有名なガメラ?の会社でさえ年収400以上の人なんて幹部クラス以上じゃないかと思います。

住宅ローンは「借りる」じゃないんです、「貸していただく」なのです。

これは銀行の窓口で苦渋をなめて初めて分かります。

「貸す」か「貸さない」かは相手が決める事なのです。

特に自営業者の方は、大金のローンを組むにあたり如何に銀行の真の姿が分かるというものです。

どこが金利が安いとか、手数料が・・という前に、そこが貸してくれるかどうかお伺いを立ててからの話ですね。

まぁ以前も最強の住宅ローンと書きましたが、ローンを借りるにあたり

銀行(銀行・信用組合・信用金庫ETC)

JAバンク(要JA組合員加入?)

労働金庫(ろうきん、基本的に公務員が使う、だからろうきんが出てくるところは大抵公務員、民間でろうきんを使っている人はめずらしい)

生命保険会社、一時やっていましたが今はやっているかどうか・・・

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)これは国です。

などが挙げられます。

最近ではソニー銀行とかもやってますね。

そして郵便局も民営化されたのでゆうちょでもいずれ住宅ローンを始めるでしょう。

で前の話ですが、住宅ローンは各金融機関ごとに様々な商品があり金利も様々です。

金利以外にも融資手数料や保証料、繰上げ返済手数料など諸費用なども差があります。

一番有利なところで借りたいのは誰しも一緒、でもね、そもそも「貸してくれなきゃ始まらない」のですよ。

ココで借りたいと思っても「貴方には貸せません」とか「貸せるのは幾らまでです」言われると正直凹みますよ。

ここで銀行は何を基準に融資の可否を諮るかと言えば、ズバリ

「返済能力」

これは年収の2.5-3倍と言われています。

年収400万で借りられるのは1200万円程度って事ですね。

もちろん頭金の有無はありますが、そもそも「頭金も貯金できない人に、何十年ものローンが返せる訳が無いでしょ?」というのが金融機関の考え方です。

ですから定期預金とか積み立て預金とかをやっている人は有利ですし、とにかく頭金があればあるほど融資の審査ハードルは低くなります。逆に頭金ゼロで融資なんて貸すほうもハイリスクなので金利も不利になるのは当たり前の事ですね。

そして融資審査のハードルが一番低いのは「住宅金融支援機構」です、現在は直接融資は行っておらず「フラット35」として各金融機関を通じて利用します。

田舎の山奥では土地の資産価値が低く、土地が担保としての役割を果たせないので銀行は融資に及び腰になります。その点フラット35では土地の担保価値は余り問われないのです。これは銀行が受けない融資の最後の受け皿的な意味合いがあるのです。

でもね、フラット35は金利が一定とは言っても、今の低金利時代、昨年の世界的金融不安からも当面市場金利が上がる事はないと言えます。

だって金利上げると借金漬けの日本の国が破綻してしまうからです。そんなことできる訳ない。

だからフラット35は銀行等のローン金利2%とかに敵わない・・・

まぁ何をどう判断するのかは各人次第ですけどね。

公務員さんなど金融会社から見た良いお客さんの場合、ローンは大抵のところから借りる事ができるでしょう。

ならばあちこち比較して選び放題ですね。

まぁ以前も書きました(あえてリンクは付けません)が、いずれはマイホームをと考えている方は、明日からでも住宅財形を始める事を強くお勧めしておきます。