2010年09月29日

コーナーピース

室内トリムボードには「コーナーピース」と呼ばれる飾りを取り付けます。

もちろんこのピースも無垢材から削り出されています。

コーナーピース取り付け前のトリムボード

断熱材が詰められたセトリングスペースを隠します。

セトリングによって建具に不具合が生じた際に取りはずしが容易に出来るよう

ミニビスで留めています。

以前はピンネイルでしたが、板が厚くてピンネイルが効き辛いのと、ピンネイルでは板の反りや暴れを吸収しきれないのです。

四隅にコーナーピースを取り付ければ完成です。

2010年09月20日

トリムボード

ランタサルミのトリムボードです。

日本語で言うと「額縁」ですね。

ランタサルミではオリジナルデザインのトリムボードを数種類の中から選ぶことが出来ます。

基本は2種類

画像はBタイプというプレーンな板のAタイプとは異なり、デザインを付けてあります。

トリムボードの厚みは30ミリ

分厚いトリムボードによって窓周りの凹凸が鮮明となり、建物のアクセントとなります。

セトリングが起きるログハウスにおいては

窓周りの防水対策

が重要課題でした。

建具には「キリヨケ」と呼ばれる小庇を取り付けますが、かつてはキリヨケもトリムボードと一体でしたのでセトリングによって建具上部の水密が取れず、雨漏りの原因となっていました。

ホンカも採用しているタイプのキリヨケを用いることで、窓上部からの浸水は大幅に改善され、ほぼ無くなりました。

そしてキリヨケのデザインもよりオリジナルなタイプに。

今では似たようなデザインのログハウスでも、キリヨケの違いを見ることでプランドが分かりそうです。

このキリヨケの収まりは少々特殊です。

2010年09月18日

建具取付

ログハウスに建具(窓やドア)を取り付けるには注意が必要です。

ログハウスは木を横方向に積み上げて壁を形成するという独特の工法です。

このやり方だと木の乾燥収縮により壁の高さが低くなるという現象が起ります。

「セトリング」と呼ばれます。

ログ壁はセトリングによりセトルダウンする訳ですが、建具はセトルダウンしません。

縮む壁と縮まない建具の取り合いをする必要があります。

オーソドックスなログハウスでは、開口部の内側にグルーブを設けます。

一部グループレスで建具を取り付けているメーカーさんもあります、まぁ大抵雨水が回り込む原因になりがちです。

グルーブにはTバーをセットします。これがTバー

グルーブにTバーをセットし、十分に打ち込みます。

建具をバラして枠だけにして取り付けます。

建具開口寸法は、建具の幅+Tバーの幅+20ミリ位で開けられます。

ゆえにTバーと建具の間には隙間が出来ます。そこはクサビを使います。

そしてクサビの打ち込み具合によって建具の水平垂直を調整します。

もちろんログ壁と建具枠がツラに揃うようにセットします。

建具上部と建具の間は数センチ開けてあります。ここがセトリングスペースです。

建具が収まりました。

外面の防水処置を施し、セトリングスペースとクサビでの調整スペースには断熱材を詰め込みます。

コンビネーション窓、以前のキットメーカーのだと単独の建具を現場で組み合わせていた。

ランタサルミ仕様では最初からコンビネーション

そして塗装は基本「工場塗装」で綺麗に仕上げられてきます。

壁の厚みと建具の厚みを合わせるためのスペーサーも最初からログ厚みで取り付けられているため、面倒なスペーサー取付作業の手間がありません。

建具周りの防水仕様は企業秘密な為、割愛させて頂きます。

2010年09月15日

断熱材充填

断熱材を施工しています。

ランタサルミの標準としてはGW64k-25ミリ+GW16k-100ミリのダブルです。

もちろん関東ベースですが。

こちら九州地区の公庫仕様準拠だとGW10k-50ミリでもok?

まぁ公庫仕様は準寒冷地の山間部だろうと、亜熱帯の湾岸部も全部一緒ですから。

無責任かついい加減な仕様と言わざるを得ません。

その辺りは本来設計者が考えて設定すべきことなのです。

しかし実態は・・・

大分の建材屋さんに、16キロの100ミリ厚というグラスウールは在庫されていません。

出ないそうです、いつも取り寄せしてもらってます。

弊社スタンダードはグラスウール16kを厚さ100ミリです。

屋根垂木は195ミリ、下から100ミリ断熱材が入りますので95ミリの通気層が確保されています。

床も同じくGW16k-100ミリです。

弊社オプションとして

GW150ミリ仕様

羊毛断熱材仕様(天然ウール)

をご用意しております。

ウレタン吹き付けは、通気層確保の観点から別仕様として。

セルロースファイバーも出来なくはありません。

2010年09月14日

軒天井の張り方

軒裏天井の事は「軒天」と呼びます。

ログハウスの軒天は大抵が板材です。

※準防火地域とかだと不燃材にする必要があります。

ランタサルミの標準軒天材は15x120ミリです。

軒天施工前です。

「垂木表し」状態です。

このままでも構わないのですが、下から見上げると野地板の合板が見えて格好悪いです。

垂木表し仕様にする際には、野地は合板を使わずに野地板を用いたいものです。

今時の住宅では軒天は新建材のオンパレードですね。

軒天を施工する準備です。

軒天材・ピンネイラー・ピンネイラーの弾・木工ボンド・テープメジャーなど

軒天材は「目透かし」の実加工されています。

まず材をセットして長さや収まりの確認をします。

破風板には予め溝を掘っておいて、軒天材を差し込めるようにしておきます。

破風板を取り付けてから溝を掘ることは出来ませんので(ノミでチマチマ掘れば出来なくは無い)、破風板は予め溝突き加工してから取り付ける訳です。

こうすると材が乾燥して痩せても、隙間が見えないようになります。

※施工者によっては溝を掘らずに施工する人も居ます。すると材が痩せて隙間が出来る恐れも。

切った材のサイズが良ければ、垂木にボンドをつけて実際に留めて行きます。

ちゃんと溝に差し込んで・・・

ピンネイルだけだと材が抜けてしまう事があるので、ボンドで確実に接着します。

ピンネイルはボンドが乾くまでの「押さえ」に過ぎません。

どんどん張っていき、終わり近くになればテープメジャーで桁までの距離を測り、正しく平行に張れているかチェックします。偏りしていたら、残りを少しずつずらして調整します。

ここでは妻壁部分の軒天なので短い方です。

これが桁側になると・・・家の幅に長く軒天をセットして留める事になります。

この作業は割りと大変です。

母屋や桁部分の入り隅部分の収まりは、屋根がスライドする「ゲープルエンド」仕様と、固められている「ティンバーゲーブル」仕様では収まりが異なります。

この辺りは各施工者によって少しずつ違うところですね。

2010年09月12日

スティックネイラー

コレはスティックネイラーガンです。

スティックネイルをセットして撃つことが出来ます。

スティックネイルとはツーバイなどに使うCN釘をプラ連結しているものです。

上がコイルネイラーで打つコイルネイル

下はスティックネイラーで打つスティックネイル

青が75ミリ 赤が90ミリです 50ミリとかもあります。

規格はCN釘 大分ではほとんど売られていないCN釘です。

こちらではCNより細いN釘が主流です。

ちなみにガンはこんなにバカデカイです。

でもMAXのコイツは反動も少なくてキッチリ打てます。

一度使ってしまうと、金槌でゴンゴン叩いていたのが馬鹿馬鹿しくなります。

トリガー引いて「バゴン」っち一発ですから。

2010年09月11日

コイルネイラー

仕事で使っているMAXのコイルネイラー(釘打機)です。

エアーで動く道具です。エアーはコンプレッサーでサプライ。

古い機械ですがまだまだ使えます。

コイツは38ミリから65ミリまでのN釘を打ち込むことができます。

大工さん達の通称は「テッポウ」です。

まぁ大抵の大工さんは50ミリくらいまで打てるテッポウを持ってるもんです。

釘は針金でロール状になっているロール釘をマガジンにセットして使います。

単発打ちと連射もできます。

最近のトレンドは「高圧タイプのコンプレッサー」と高圧対応のガンです。

ログではCN釘の90ミリが撃てるタイプのガンがあると重宝しますよ、ツーバイでも使えます。

2010年09月11日

窓取り付け

ランタサルミの窓

フィンランド製木製ペアガラス・ドレーキップサッシ

額縁でセトリングスペースを隠します。

併せて防水処置を施してえきます、ここは企業秘密です。

窓の上の小庇は「キリヨケ」です。

ランタサルミのキリヨケは他メーカのそれよりケーシング材も太いです。飾りも格好良いですね。

フレンチドアのコンビネーションも取り付けました。

フレンチドアは総重量96kgです。

2010年09月09日

窓

建具を開包しました。

これは玄関ドアと勝手口ドア

ランタサルミは基本「工場塗装」です。

塗装が手塗りに比べて綺麗です。

窓です。

見込み材も取り付けられており、ログ幅と同じ134ミリ厚にされてから工場塗装それています。

当然木製ペアガラス ドレーキップウィンドゥです

重いですよ

へピー級のパティオドアです。

これだけで96kgあります。

2010年09月04日

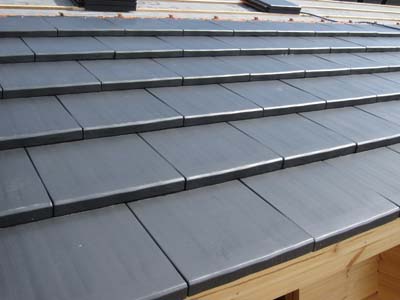

屋根材 平瓦

屋根材は国内で調達できるものであれば何でも構いません。

陶器瓦、セメント瓦、スレート、コロニアル系新建材、アスファルトシングル、金属屋根

ログハウスならではの「シダーシェイク」という木の屋根材もあります。

ただ日本の気候では痛みやすいですね。

これは国産の平瓦を葺いています。

スレート(割り石)っぽくていい感じです。

ちょっとばかり割高ですが、屋根材で陶器瓦だとほぼ一生モノです。