2016年01月26日

北九州戸畑区にて

昨年末より北九州市戸畑区にてランタサルミログハウス建築中です。

住宅地のど真ん中で工事を行っています。

まずは基礎に大引きをセットしています。

1.2段目のログを積み、基礎のアンカーボルトと緊結しています。

ランタサルミは1.2段目のログを土台代わりに使うのが標準仕様です。

もちろん土台をまわし、土台の上にログを乗せる仕様もあります。

ダボを打ち込む穴と電設穴のチェック

ログを3段積んで、一階の床を組んでいきます。

先に仮床をつくっておいた方が、上のほうのログ積が楽なのです。

かなり積み上がってきました。

桁まで積みあがり、2階の床を作ります。

資材はクレーンで上げてもらいます。

2階の床を作って、床で妻壁のフレームを組み立てます。

妻壁はツーバイフォー工法です。

これにより高い剛性と大きな開口部の両立が可能となります。

住宅地のど真ん中で工事を行っています。

まずは基礎に大引きをセットしています。

1.2段目のログを積み、基礎のアンカーボルトと緊結しています。

ランタサルミは1.2段目のログを土台代わりに使うのが標準仕様です。

もちろん土台をまわし、土台の上にログを乗せる仕様もあります。

ダボを打ち込む穴と電設穴のチェック

ログを3段積んで、一階の床を組んでいきます。

先に仮床をつくっておいた方が、上のほうのログ積が楽なのです。

かなり積み上がってきました。

桁まで積みあがり、2階の床を作ります。

資材はクレーンで上げてもらいます。

2階の床を作って、床で妻壁のフレームを組み立てます。

妻壁はツーバイフォー工法です。

これにより高い剛性と大きな開口部の両立が可能となります。

2015年10月17日

解体を始めました

北九州市内にて新築着工

まずは既存建物の解体から。

今は昔のように大きな重機で一気に壊すなんて事はやりません。

産廃のマニフェスト制度もあり、また徹底した分別が求められるため、少しずつ解体しています。

タグ :ランタサルミ

2012年03月01日

IKEAのキッチン組み立て その1

キッチンはIKEA、施主様が神戸店で買い付けられたものを組み立てて取り付けます。

北欧テイストで女性に人気のイケアのキッチンです。

でも実際に取り付けるのは大変です・・・

まずは薄っぺらい説明書をよく読みます、大したことは書かれていませんが、とにかく全部読みます。

組み立て家具方式ですが、さすがは世界一のイケア、組み立てマニュアルは言葉ではなくイラストです。

絵に従ってベースとなるボックスを組み立てていきます。

ボックスを組み立てたら取り付けです。

日本のシステムキッチンと違い、素人がバラバラなものをピシッと揃えて取付できるようガイドレールを使う仕様になっています。このアルミのレールを下地に取り付け、レールに組み立てたボックスを並べて取り付ければ高さが簡単に揃えられる、そういう仕様になっています。

ある意味簡単そうですが、アルミレールは「現場で切断」しなくちゃいけないのです、真っ直ぐに・・・素人さんでは切る道具がないですよね。

ボックスはパーティクルボードなので素材としてはデリケートです。失敗は許されません・・

失敗したけど・・・

ボックスの順番とかは品番ではなく、これが図面か?というような図面の寸法を元に「推測」して並べていきます。そもそもボックスに予め取り付けておかないとダメみたいなパーツがあっても困るので、取りあえず仮付けして確認してから本付けします。

ログ壁はセトリングして下がってしまう為、セトリングしない下地壁を作ってキッチンを取り付けます、そうしないと間のキッチンパネル(今回はタイル壁予定)がセトリングで曲ってしまいますからね。

換気扇はセパレートタイプ 下地壁の分だけふかしてやらないと収まりが悪いので、この部分も下地を作ります。

かなり面倒くさいです、でもやります、少しでも綺麗に納められるところは綺麗に仕上げます。

換気扇を取り付けています、ダクト寸法は150φです。

ええ、160φで114ミリのログ壁に丸い開口開けましたよ。

たまにしか使わないけど・・・道具も揃ってます(水道屋さえ持っていない160φホルソーコア・・・・)

キッチンの取り付けは、キッチンメーカー手配の取り付け専門工が行なう事がほとんどです。

なので工務店やハウスメーカーさんは自社でキッチンを取り付けたりはほぼしません。

イケアのキッチンはDIYが基本です、なので施主支給でも誰が組み立てて取り付けるの?となり、ハウスメーカーや工務店さんには敬遠されてしまうと思います。

2012年02月26日

塗装工事

外壁塗装しました。

塗料はフィンランド ティックリラ社のVINHA OPARKです。

水性塗料なので水で刷毛が洗えます。塗膜形成タイプですが高耐久のいい塗料です。

そこいらでは市販されていません。

ログを積んだあとに締め上げていた通しボルト、屋根が出来、瓦が乗せられて一気に沈みました。

でもまだまだこれからジワリと沈みます。

室内塗装もあらかた終了。

白のツートン仕上げです。壁と天井は色が違います。

壁はティックリラ社のパネルエース

2012年02月16日

屋根上仕上げ

下地状態だったチムニートップ、いよいよ左官屋さんに仕上げてもらいます。

仕上げに採用したのはブリックタイルです。

ブリックタイルで箱を仕上げ、煙突を風圧帯の影響を受けない高さまで伸ばしました。

見た目にはもう少し低いほうが格好は良いのですが、性能重視です。

太陽光発電パネルも実装され、屋根面が全て完成しました。

ちなみにパナソニック(旧サンヨー)の単結晶パネルです。

後日テレビのアンテナも取り付けました。

2012年02月14日

階段も取り付け

二階の洗面台と洗濯機置き場の給排水配管です。

幸い、天井が厚いので配管するスペースがナントカとれるのです。

PS作って地下へ落とします。

セトリングを阻害しないよう配管も腕が問われます。

階段ユニットがセットされました。

3分割で作って組み立てます。

玄関周りの収納スペースも仕切っています。

トイレの床はタイル仕上げ 左官屋さんが下地を作っています。

2012年02月14日

内部間仕切り

外装が出来上がると、室内の造作に入ります。

壁に彫った溝に合わせて「間仕切り壁」を作っていきます。

室内はログ壁の部分と、造作で作る間仕切壁の二種類です。

これは二階のベッドルームとウォークインクローゼットを仕切る為の壁です。

電気配線もこの時点で仕込んでおきます。

間仕切り壁はツーバイフォーですね、スタッド立てて板横張り。

乾式工法なのでプラスターボード下地作って塗り壁やクロス仕上げも可です。

ガラスブロックなど様々な素材を用いる事が出来ます。

間仕切壁の室内側だけ板張り済みです。

途中で縁が切られているのは、セトリングスペースを確保しています。

室内なので壁内部に断熱材などは不要です。

2012年02月08日

外装仕上げ

行程が前後しますが、屋根が終われば外装を仕上げていきます。

建具のトリムボード(額縁)を取り付けます。

企業秘密の防水対策を施して、トリムボードをセット

普通のログハウスはビスで留めてそのまんま・・・という仕上がりが多いです。

弊社では「小屋仕様」ならともかく、「家仕様」としてトリムボードにビス頭表し仕上げはやりたくないので徹底的に隠します。

ダボ穴あけてビス留めし、木栓で埋めるのです。

トリムボードの厚みやデザインも拘ります。かつ防水性能も高くなくてはなりません。

「ログハウスですから窓周りからの雨漏りは当たり前です」

なんてのはもう通用しません。

トリムボード下部には水切り板金も施行

以外とこの板金がないログも少なくありません。

トリムボードの材料 厚い材料で得られる凹凸がログハウスらしい外観を生み出します。

2012年02月02日

足場解体

足場が外されました、外装は完成です。

道路正面側から、細長い建物です。

屋根は偏芯させてあります、二階は南側と北側で桁の高さが異なるわけです。

玄関は北玄関です。

この角度で見られるのは今のウチだけかな?

現在は床塗装、細かな部分の仕上げに入っています。

2012年01月23日

ココまで出来ました

なかなかプログが更新できず・・・

現在の新築ログハウスはここまで出来ています。

完成までもう少し・・・

室内は白く塗装されています。

壁は薄い白で、天井や窓枠は塗りつぶしの白で

梁などはアクセントで濃茶で締めています。

カラーリングは施主様の指示によるものです、室内塗装は必須ではなく希望されるお客様のみです。

外観はほぼ完成しています。

雨樋が付いたら足場は解体予定です。

最後の追い込みに入っています。

隣地の工事も始まってしまいました・・・・(^ ^;)

現在の新築ログハウスはここまで出来ています。

完成までもう少し・・・

室内は白く塗装されています。

壁は薄い白で、天井や窓枠は塗りつぶしの白で

梁などはアクセントで濃茶で締めています。

カラーリングは施主様の指示によるものです、室内塗装は必須ではなく希望されるお客様のみです。

外観はほぼ完成しています。

雨樋が付いたら足場は解体予定です。

最後の追い込みに入っています。

隣地の工事も始まってしまいました・・・・(^ ^;)

2012年01月09日

屋根施工

屋根が葺かれました。

屋根材は平瓦、新東さんのCERAMシリーズです。

フラットな平瓦なので人気ですね、実は隣のお宅も同じ瓦の色違いでした。

実は葺いた職人も同じでした・・・。

屋根のガラス抜き部も施工されました。

ログハウスは木を雨から守る為に深い軒を持たせています。

軒が深いと窓に届く光は遮られ、薄暗い室内となってしまいます。

そこで軒の屋根を一部ガラスで葺くことで、採光を有利にし、個性的なシルエットを作り出しています。

この角度から見れば分かりやすいですね。

白夜の北欧ならではの機能と意匠を融合させたデザインセンスですね。

ハウスメーカーには真似できないようです、実際問題かなり収まりは難しいです。

室内ではユニットバスの設置が終了していました。

2011年12月23日

天井施工

断熱材が入れられ、小屋裏通気スペースの確保されている天井

更に追い打ちをかけて「気密シート」を施工します。シート施工する事で気密が更にUPします。

ベーパーバリアを作ることで、小屋裏での結露発生を抑える効果があります。

シートとシートの重なりもまた気密テープでシールします。

ランタサルミのログハウス、天井の標準仕様は「木板張り」です。

厚み15ミリ幅120ミリのパインの実板を「目透かし」で施工します。

メス実に細い針状の釘で留めています、なので留め釘が表面には出てきません。

気密ついでに・・・

建具周りの隙間には余った断熱材を充填し隙間を無くしています。

更に外側にはブチルテープ、内側には気密テープで水密気密施工しています。

2011年12月22日

建具取付

建具を取り付けました。

ランタサルミの標準建具は木製ペアガラス「ドレーキップ」窓です。

ドレーキップは「内開き・内倒し」の2タイプの開き方をするチョット不思議な窓です。

夏場などは内倒しで開けっ放しという事もよくあります。

日本では馴染の薄い木製建具ですが、ペアガラスと相まって結露知らずです。

フィンランドでも暖かい地域仕様でも-20度対応です。

ログハウスはログ壁が乾燥収縮により沈む「セトルダウン」現象が起きます、その為一般建築のように建具を枠にビッチリと取り付けてやることが出来ません。

沈む壁に沈めない建具を組み合わせるために、開口木口にキーウェイ加工し、Tバーを用い、Tバーに対してクサビを使って建具は留めてあります。

建具上部にはセトリングスペースを設けてセトルダウンに備えます。

セトルダウンは建具下の壁も同様に沈みます、つまり窓全体も少し下がるということです。

ゆえにユニットバスの窓などは壁と一緒にセトルダウンされても、ユニットバスの壁は下がらない・・・

そこで窓のフレームを壁のセトリングとは関係なく縁を切って取り付けることで、壁がセトルダウンしていくと建具下端に隙間が出来るように施工します。

ログハウス施工において重要な部分です。

そして建具周りはこの複雑な処理によって防水がとりづらく、かつてはこのセトリングスペースからの雨漏りは「ログですから・・・」という当たり前みたいな風潮になっていました。

今でも国産材ログ勢などはそうらしいです。

ランタサルミのログハウスは、ログの弱点も高いレベルで改善し、窓周りからの雨漏りもほとんどありません。

その納め方は・・・・企業秘密です。

2011年11月12日

屋根周り

屋根の裏の棟部分に平天井のフレームを付けました。

ランタサルミのログハウスはツーバイと同じく洋式の構造を用いています。

なので45x195と高さのある垂木を使い、母屋無しでロングスパンを飛ばします。

そのまま小屋裏利用で二階スペースを作る為、垂木の下端に天井板を勾配なりに施工します。

棟には小屋裏通気が集まるし、棟の最上部は高さもあるので最上部より少し下を平天井化する事により、施工性をアップさせています。

また平天井だと照明器具の取り付けも容易です。

電気配線は垂木に沿って配線されます。

電気配線が終わると断熱材を入れていきます。

弊社標準スペックはグラスウール16kgの厚さ100ミリです。

まぁ冬は寒いと言ってもここは九州の沿岸部、気温がマイナスになることは希な立地ですのでこのスペックで十分ですね。

ルーフィングが巻かれた天窓部分

天窓はベルックスを採用しています。雨漏りに強いです。

屋根開口部は採光には大きく寄与します、ただ夏は遮熱ガラスでもやはり暑いです。

煙突周りの板金処理、雪割を上に入れさせています。

2011年11月10日

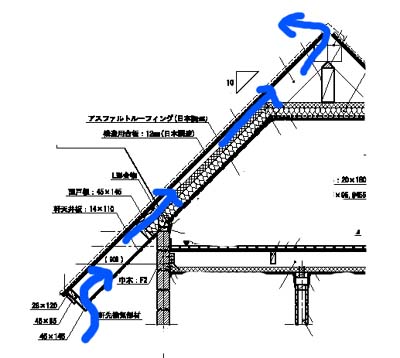

小屋裏通気

軒裏です、鼻隠しの裏側に通気部材を取り付けています。

これは小屋裏通気の「吸気口」となります。

軒裏天井を張って仕上げています。

材料は厚み15ミリのパイン材、目透かし実加工してあります。

垂木の下に留めています。

軒裏天井が仕上がりました。

あとは壁との隙間にスペーサー打ち付ければ完成です。

小屋裏通気は、屋根面から室内に入り込もうとする熱を断熱する方法の1つです。

室内の断熱層の上に通気層を設けることにより、通気層に伝わってきた熱が空気を暖めることによる対流によって熱気を排気し、断熱層に届く熱を少なくしようという事です。

絵的に表現するとこういう事です。

屋根裏で屋根面からの熱で通気層内の空気が暖められると、空気は熱膨張して軽くなり自然熱対流で上昇し、棟の通気部から屋外へ排気されます。

この時、下からの空気吸入がなければ負圧で熱せられた空気が抜けません、吸気口を作って軒裏の影の部分の冷たい空気を吸わせるようにします。

そんな吸気口作ったって、垂木の間に室内と外を区別する「面戸板」を取り付けていたじゃないか、とツッコミを受けそうですが、面戸板には工夫が施されており・・・

面戸板の高さは垂木よりも低い・・・・

つまり垂木の高さ195ミリに対して面戸板145ミリ

50ミリの通気スペースがちゃっかりと設けられていたのでした。

吸気口や排気口の部材は、様々なメーカーから様々な製品が販売されております。

特に排気口の部材は、屋根材によって使えるタイプも様々です。

断熱という考え方は、冬の寒さを如何にして室内へ入れさせないようにするのか?

だけと考えがちですが、その一方では

屋根からの熱を如何にして室内へ入れさせないようにするのか?

も考えなくてはなりません。

断熱材は文字通り、断熱する部材なのです。

保温材でもありません。まぁ保温性能は併せ持っていますけど・・・

2011年11月09日

屋根下地

垂木を掛け終わったところです。

これから破風板と鼻隠しを二段取り付けます、3ピース構成です。

破風板と鼻隠しを取り付けています。

野地合板を張り終えました。

いよいよ屋根屋さんの出番です。

ゴムアスファルトルーフィングが葺かれました。

これで当座の雨はしのげます。

やれやれ、雨仕舞までが長い長いログハウス作りです。

2011年10月12日

垂木流し

屋根垂木を流して(取り付け)います。

垂木も無垢パイン材一本モノです。

とっても重たいです、パインですから・・・・

間違ってもランタサルミはスプルースは使いません。

垂木スペック 45x195ミリ なのでこの桁と棟木をワンスパンで飛ばすことが出来ます。

ここいらの在来工法で一般的な垂木のスペックは 杉45x60or45x45 です。

当然こんなワイドスパンは飛ばせないし、飛ばす必要も無いので在来では母屋が間に入っています。

垂木と垂木の間には転び止めを兼ねた「面戸板」が入れられます。

棟木とはLアングルプレートとで留められ、垂木同士をガセットで繋ぎます。

ゲーブルエンドの屋根ですから、一番上からセトリングが発生しセトルダウンします。

つまりログ壁が沈むのです。

三角形が沈んで圧縮されても底辺は変わりません、しかし屋根の勾配は緩やかになります。

すると屋根に載せてある垂木が桁方向へ押し出される形になります。

その動きを阻害しないよう、桁との連結は固定式のLアングルではなく、スライダー金物を使います。

2011年10月08日

ログ積み完了

「おーい、タボくりぃー」

「ハーイ♪」

現場のヒトコマ

直接手渡せばいいのに?おふざけ?

彼らが居る場所は建物のてっぺんですからねぇ・・・

もちろん二階の床から手は届きません。

最も上になるピースが吊上げられました。

こんなに小さなピースでもクレーンで上げます。

ログ積みが完了しました。

クレーン屋さんお疲れ様です。

他の材料を移動させ、屋根垂木を室内側に吊り込んでもらいクレーンの出番はここまでです。

フィンランドタイプのマシンカットログハウスは、ログ材同士を木ダボで緊結して水平応力に対抗させます。こうやって二つの穴に「千鳥」でダボを打ち込むことにより、壁を一体化させ「耐力壁」となります。

国産ログやハンドカットログの一部には、タボではなくスチールの通しボルトによって水平力耐力を生み出す構造のものもあります。これのデメリットは通しボルトがある部分の基礎を「箱抜き」しなくてはならない事、そして箱抜きされた部分の通しボルトはセトリングによって下にくっついてしまっており、今更カットする事も、締め上げる事も出来ないという有様になっているケースが多いです。

ダボは32φの穴に少し大きいサイズの四角い木ダボを食い込ませて打ち込みます。

打ち込むダボの本数は、ダボ計算を行い壁一面あたりの必要本数を算出し、それ以上の本数を打ち込む必要があります。

ログ材加工工場ではデフォルト設定でダボ穴が加工されますが、これらに千鳥で打ち込めばかなり多い本数が打ち込まれることになります。

ダボ穴とは別に用意されている電設穴、ここにはリード線を通しておき、後から電気ケーブルを通します。画像で白く見えているのがリード線、一段ずつ通してあります。

またコンセントやスイッチが沢山集まる場所は、電設穴だけでは電線が収まりきれない為、穴の拡大加工を行なったりしています。

ログハウスはノッチとダボ緊結された耐力壁で壁を作る工法です。

しかしゲーブルエンドの妻壁は、単純にログを積み上げてダボで繋いだだけの壁、そうノッチがありません。

この壁は耐力壁ではなく、ノッチもないので壁を押すとフラフラ動きます。

結構怖いです、壁が斜めになってしまうんじゃないかと・・・

そこで補強の鉄パイプが打ちこれます。

この建物では一番長いパイプは2.4m、この画像のパイプでも1.6mあります。

また開口部脇にも長いパイプが打ち込まれており、このパイプが妻壁を真っ直ぐにしてくれます。

このパイプを通すパイプ穴、ここにダボを誤って打ち込んでしまうと・・・当然後からパイプが通せなくなりますので「厳重にチェック」されながら作業は進められます。

2011年10月07日

ログ積み中

二階の高さまでログが積み終わりました。

ここで足場を掛けます、ここから上は高所作業でより危険度も高くなるからです。

本当は最初から足場は組まれていなくてはならないのですが、長いログを振り回す関係上、足場があるととても作業に邪魔なのです。

二階の床を作っています。

つまりこの二階床組みのタイミングでクレーンを一休みさせるので、この間に足場を組んでもらうのです。

二階の仮床を作ってログを積み増していきます。

今回は総二階モデルなので二階部分にも壁が立ち上がります。

この様に長いログが一本で渡されます。12mまでならコンテナに入る長さなのです。

それ以上の場合は、途中で切っておいて積むときに繋ぎます。

二階の壁が立ち上がってくると、部屋っぽくなってきました。

誰ですか?遺跡っぽいなんて言っている人はっ

ログを足場にぶつけない様に注意しながら、慎重に一段ずつ積んでいきます。

開口部の頭が繋がりました。

だんだん形が見えてきましたよ。

妻壁部分を積み上げています。

ノッチ(交差部)で囲まれた四角いスペースの壁は「耐力壁」です。

しかし、この様に3方しかない壁は耐力壁にはなりません。

棟の位置が変芯しているユニークなデザインです。

二階の壁がある程度立ち上がったら、クレーンを使って荷物を運び入れておきます。

これは建具のバンドルを吊り込みしているところです。

棟木が入るとスペースが2分されてしまい、荷物を入れずらくなるから今のうちに・・・

今入れておかないと、後で外で梱包をパラして一本ずつ手運びで搬入しなくてはならなくなります。

とーっても大変な重労働です、なので今のうちに・・・

棟木の1段目入りましたっ。

二階の壁を全部ログを積み上げる「ゲーブルエンド」では、棟木は組み込んだログ数段を束ねて棟木とします。

2011年09月17日

ログ積み始まりました

中津市の市街地でログハウスの建築が始まりました。

只今ログ積み中です。

出来上がった基礎に1段目のログを積みアンカーボルトを緊結します。

ログの交差部が直角にならなくてはならないので精度にもかなり気を遣っています。

二段目を積み、これを土台とします。

ログの実を叩き潰さないよう、当て馬を用意して叩き落します。

国産のログはノッチが甘いのでスコスコ入るのですが、ランタサルミのプロジェクトノッチ(スクウェアノッチの派生型)は食い込むようになっているので、カケヤでぶっ叩かないと沈みません。

これは後々に木が痩せる分を考慮しているからです。

なので国産勢のログはやがてノッチがスカスカになり、コーキングをしっかりとしないと水や虫が入ってくるようになってしまいがちです。

大引きを設置し、根太掛を取り付け、根太を配ります。

根太サイズは45x145ミリ、6m一本モノです。

床構造はツーバイフォーなどと似ています。

この部分をツーバイフォー同様のステージ工法で作ってしまうログもあります。

土台部分の2段分のログを節約できるからそうしています、コストダウンには有効なのですが、丈夫なログが陳腐なツーバイステージの上に載せられているのは如何なものかと私達は考えています。

合板を敷いた仮床を作りログ積み再開です。

まだこの程度の高さであれば「人力手作業」で積んでいます。

段々と高くなり、踏み台の上、作業台の上と足場が必要になってきます。

遂に室内側に脚立で足場が組まれました。

一階壁位まではこの足場で何とか作業できます。

鋼管足場を外周に先行して組むやり方もあるのですが、長いログ材を取り回すには足場は何かと邪魔になるのです。

これで大体1/3が積まれています。

只今ログ積み中です。

出来上がった基礎に1段目のログを積みアンカーボルトを緊結します。

ログの交差部が直角にならなくてはならないので精度にもかなり気を遣っています。

二段目を積み、これを土台とします。

ログの実を叩き潰さないよう、当て馬を用意して叩き落します。

国産のログはノッチが甘いのでスコスコ入るのですが、ランタサルミのプロジェクトノッチ(スクウェアノッチの派生型)は食い込むようになっているので、カケヤでぶっ叩かないと沈みません。

これは後々に木が痩せる分を考慮しているからです。

なので国産勢のログはやがてノッチがスカスカになり、コーキングをしっかりとしないと水や虫が入ってくるようになってしまいがちです。

大引きを設置し、根太掛を取り付け、根太を配ります。

根太サイズは45x145ミリ、6m一本モノです。

床構造はツーバイフォーなどと似ています。

この部分をツーバイフォー同様のステージ工法で作ってしまうログもあります。

土台部分の2段分のログを節約できるからそうしています、コストダウンには有効なのですが、丈夫なログが陳腐なツーバイステージの上に載せられているのは如何なものかと私達は考えています。

合板を敷いた仮床を作りログ積み再開です。

まだこの程度の高さであれば「人力手作業」で積んでいます。

段々と高くなり、踏み台の上、作業台の上と足場が必要になってきます。

遂に室内側に脚立で足場が組まれました。

一階壁位まではこの足場で何とか作業できます。

鋼管足場を外周に先行して組むやり方もあるのですが、長いログ材を取り回すには足場は何かと邪魔になるのです。

これで大体1/3が積まれています。