2008年08月29日

Sea Side Loghouse

私がフィンランドのログハウスのトリコになってしまった理由、このログハウスのテイストを感じていただければ分かっていただけるのではないでしょうか?

某ログ雑誌2003年5月号の表紙も飾ったこの物件、私もお世話になっている八ヶ岳の某カリスマデザイナーが遂の棲みかとして作った入魂の一棟です。

「OverTheRainbowを聴きながら」というサブタイトルの通り、窓の向うの水平線では日没時に綺麗な虹模様が描かれる・・・

伊豆半島の先端近くにあるとある入り江、近くに人家のない入り江に佇む一棟のログハウス。

道路から一段下がった場所にある為、建物からは人工的なものはほとんど見えない、そんなロケーションに建てられています。

外壁を真っ白に塗り上げてログハウスの雰囲気とはまるで別物。

RC造の駐車場は道路と同じレベル、そこから階段を下りて建物に至るアプローチはなにかギリシャの風景をイメージさせます。屋根はイタリアから取り寄せた明るい洋瓦です。

このRC駐車場の下空間はホームシアターに・・・

建物から更に下へ下って行くことが出来、最後には海に出るのですが・・・

プライベートビーチです、とても贅沢です。

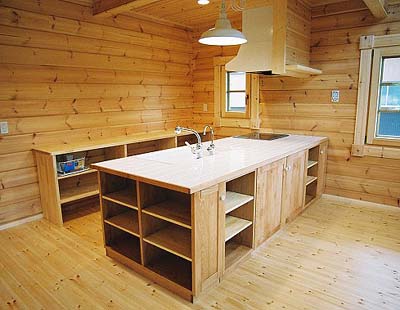

玄関です。

以前ご紹介した南箱根の家と同様、大きな木製フレンチドアによる、しかも外壁より一段凹ませて設けられた玄関は存在感十分。アルミの軽薄な玄関ドアとは重厚さが違います。

使われているログも幅185ミリ高さ220ミリのブロック、ホンモノの重厚さのうっとおしさを緩和させるかのような白い塗装です。

玄関を入ったところからの室内です。

玄関入るとそこには大きなダイニングテーブル、そして奥海側にはキッチン、キッチンの大きな3連窓からは当然海が見える・・・

外壁同様に白く塗られた室内ですがログハウスなんですよー。

ダイニングを別角度から。

テレビのある正面右奥はトイレ、左奥は書斎になっています。

テレビの下はワインラックになっていて数十本のワインが寝かされています。

ダイニングルーム隣のリビングルーム、さり気なく置かれたグランドピアノからもその広さが伺えます。

床は全面タイル仕上げ、当然全面床暖房です(伊豆なのに・・)。雰囲気はもうプロヴァンス。

リビングの奥にはバスルームが・・・

バスルームでございます。ただただ広いです。とこぞの高級ホテルのスィートルームのバスルームより広いです。おまけにちゃんとトイレも設けてあるのが心憎いです。

広いドレッサーにバスタブはフレンチックな猫足スタイル。

いやはやこのバスタブに若い綺麗な〇〇さんみたいな女性がうっとりと浸かっている様はとっても絵になります。

バスタブだけじゃどこで体を洗うの?

そう思われた貴方は正しいです。で角度を替えたバスルームの画像です。

シャワーブースです。ガラス張りの・・・コーラー社製です。

私もシャワーブースは好んでいます、特に小さ目の別荘だとスペースの問題でお風呂が小さくなります。

0.75坪ユニットをムリヤリ設置して狭い中で入浴する位なら、シャワーブースユニットにして「風呂に浸かる」ことは諦めたほうが無難です。というのもこの辺りは2000湯以上の温泉があるんですから。

ダイニングの隣にはメインベッドルームです。

ゲストの居ない日常は夫婦二人で水入らず、使う空間もベッドルームとダイニングとキッチン、それにユーティリティ位ですね。コンパクトにまとまっています。

当然ですがベッドルームからも海が見えます。屋根の掛かったベランダが設けられており、雨の日でもベランダの椅子に腰掛けて海を眺めることができるのです。

リビングの右奥で存在感を主張していた赤い螺旋階段、これを登るとゲストルームがあります。

天井の低い「ロフト」に設けられたゲストルームは3ベッド、その圧迫感を緩和する為に2つの天窓が設けられています。ここから星を眺めながらZZZzzz・・・

海側には広いウッドデッキが設けられています。

室内からの眺望を邪魔しないようにデッキの広い部分は階段で数段下げられています。

そしてさりげなく置かれているウッドチェア・・・

人が出入りしているのがリビング、真中の3連窓はキッチン、右側のウッドチェアはメインベッドルームです。最も奥がバスルームの窓ですね。

私もいつかはこんな建物を建てて住んでみたいものです。

こんな建物をご希望のお客様、いつでも建てさせて頂きます。

2008年08月26日

オープンキッチンの家

埼玉県で建てさせて頂いたログハウス住宅です。

土地探しから長い長いお付き合いの末に実現した一軒です。

こちらもフリーデザインモデル、夫婦2人とペットのわんこが一緒に過ごすための工夫が一杯に仕込まれている家です。

グレーベースに赤いアクセントのカラーリングです。

中古の戸建てに住まわれていたオーナーは奥様と思い立ってログへの住み替えを決意

住んでいた家を売りに出し、新たローンを借りて土地探しへ。運良く見つかった訳あり中古物件を取得、周りが田畑で市街化調整地域でしたが既存宅地である為に再建築可という物件でした。

古い農家住宅と納屋を取り壊し(当時はまだミンチ解体出来た)更地にしてからのスタートでした。

幸い土地は切り売りできるほど広かったので広い庭を確保。

わんこを自由に走らせることが出来るように、敷地をフェンスで囲いました。庭には小山を作り薪置き場やガゼボまで。これらはオーナーの手作りです。

お隣との緩衝を取るために北側に駐車スペースを設け、北側玄関のプランニングです。

LDKは南側にあるので玄関入って廊下があります。

玄関の外で笠をさしたり、買い物の荷物も一度下に置いてからカギを操作できるよう玄関上には屋根を設けています。

西側へ出っ張りを設けてL字型のデザインはログでは定評です。

見た感じもグッときますね。瓦はラファージュブラースというフランスのセメント瓦です(国内ライセンス生産です)リビングの大型3連窓もデザインされています。

東側の屋根には大型のゲーブルドーマーが乗っています。このドーマー内側のスペースがメインベッドスペースになっています。朝日が差し込んで目が覚める・・・という訳です。

ここが内部ロフト、仕切りが1箇所で仕切りの中はウォークインクローゼット(正面右奥)です。つまりオープンなロフトスペースにベッドを置いてそのまま寝室になるのです。右側のエアコン下がそのスペースです。

ちょっと普通では考えにくいプランニングですが、オーナーは愛犬家で一階で寝ているわんこ達の様子もすぐ分かるようにしている訳です。

先ほどの左奥はこんな感じ、玄関右側のL字になっている部分のロフトです。

天井がとても低いのですがこれは折込済み、ここは奥様の趣味のスペースになるので天井が低くても構わないのです。

このスペースを反対側から見るとこうなっています。二階のバルコニーにアプローチする為のキャットウォークになっていたんですね。

南側は大型FIX窓でとても明るくなっています。

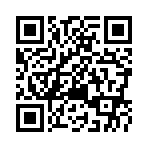

この家自慢のオープンキッチンです。特注品です。

画像では何も無いのでちょっとツマラナイですが、ここは見事に飾られて月刊ハウジング2003年4月号、輸入住宅に暮らす2003年SUMMER号に掲載されました。

キッチンの奥行きは1200、お友達を集めて皆でワイワイお料理やお菓子を作ることが出来るようにしてあります。カントリーキッチンでは有名なグリーンゲイブルズのキッチンを採用したかったのですが、如何せん高すぎて予算オーバー、そこでオリジナルキッチンをオーダーして作りました。

フルオーダーキッチンってバカ高いイメージがありますが、キッチンメーカーではない建具屋さんで作る木製キッチンだとそんなに値段が張るものでは無いんです。

ヘタなメーカー製より安かったりします。

でオール電化ですのでエコキュートとIHヒーターの組み合わせです。

コストのメリハリの為にお風呂を犠牲にしています。ユニットバスですがエコノミーグレードをチョイス。

ダイニング側から見たリビングルーム、リビングには二階へ上がるL階段、そして隅には薪ストーブが鎮座します。

ストーブと階段の間には3連窓をジャストフィットで組み込んであります。

最近でもたまにログ系の雑誌や輸入住宅系の雑誌に建物が紹介されていたりします。

2008年08月26日

南箱根の家

静岡側から富士山が見える別荘地として人気の南箱根ダイヤランド、そのダイヤランド内に2001年に建てさせて頂いた永住物件です。

某大手企業を定年退職され、東京を離れて第二の人生を過ごすため、人生最後の家としてログをお選び頂きました。

ちなみに別荘地のwebページでもこの建物は出てきます。

http://www.dialand.co.jp/bukken.html

物件情報の上帯に写っていますね。

この建物は道路からかなり上がった敷地に建てられています。ゆえに石積で斜面を補強しています。

道路から上がっているお陰で富士山の眺望を邪魔するものがない為視界は抜群です。

眺望を生かし敷地の条件に合わせたデザインを求められました。

結果シンメトリーで真中が凹になった目の字レイアウトでデザインされました。

敷地の有効部分の奥行きが少ないので奥行き6mの当時のフルスパンです。

リビングが向いている東面は三連窓と上部三連FIX窓でデザイン。

三連窓はもっと大きくしたかったのですが、冬の暖房用FFストーブを窓下に配置する必要がありこれを隠す為にはこのサイズが限界でした。

第二の余生を過ごす家、スペースの制約からも「玄関を無くす」というデザインを採用しています。

欧米にはありがちな、玄関ドアを開けたらそこはダイニングになっています。

しかもダイニングにはフレンチドアでここを開放すれば凹部の窪みが玄関スペース兼ウッドデッキになっていてテーブルを出すだけで外でランチを楽しんだりも出来ます。

道路から高低差がある敷地ならでは、かつ悠悠自適のセカンドライフスタイルならではの間取りです。

そんなに来客が多い訳でもありませんし、子供達も既に同居していないのであれば明確な玄関スペースの必要性が無い訳です。

玄関ドアを開けたらそこはキッチン、故に見せるキッチンです。

高級キッチンメーカーのトーヨーキッチンをカスタムしてI字+キャビネットでL字ユニットに仕上げています。キッチンウォールはモザイクタイル。

広いリビングは旦那さんの趣味のスペース、当初はスクリーンを装備してプロジェクターでホームシアター化される計画でしたが、大型のプラズマテレビの登場で明かりを消さないと見れないホームシアター計画から変更されました。それでも音響機器は本格派です。

ユーティリティもこだわっています。

コーラーのシンクボウルと水栓、そしてコンランショップのミラーユニットです。

洗濯機のサイズに合わせてカウンターを作りジャストフィットするようにしてあります。

一階のメインの寝室です。セカンドライフではワンフロアで全ての生活が出来るように設計されていると体が多少弱ったところで困りません。

あくまでエキストラの二階ロフトはロフト+1ルームに仕切って子供さんやお孫さん達が遊びに来た時用です。ロフトは奥様のスペースになっていました。

6x5mのリビングは二階吹き抜けで広々としたスペース

センターにダイニングと二階はロフト

メインベッドルームとユーティリティーの二階はエキストラルームと収納スペース

という間取り構成です。

オール電化で温泉も電気温水器で沸かしています。

薪の入手に苦労することが予見される為に薪ストーブは導入せずFF石油ストーブとエアコンで冷暖房です。

南箱根ダイヤランドは熱海と三島を結ぶ幹線道路の真中あたりに立地します。

2008年08月26日

ライトグリーンな家

折れ屋根の家と同じ住宅地、すぐ近くの区画に建つライトグリーンに塗られたログハウスです。

モデルはフリープラン、スタンダードな大屋根タイプの住宅です。

ライトグリーンをメインに緑系の濃淡色でカラーリングされています。

周辺は「いかにも住宅」という感じの家々ばかりですからライトな感じのこの家は全くログハウスっぽくない佇まいです。

折れ屋根の家をこのオーナーさんに見せたところ住宅地ごと気に入って頂いてここに建てられました。

実は斜め向かいにはBESS(ビッグフット)のカントリーカットログがお約束の濃茶で塗られて建てられているのですが、この2軒と比較してしまうと「本当に同じ時期に建てられたものなの?」と見違うほど全然違います。

整えられた外溝には2台分のカーポート、さりげなく停められているのはアルファロメオ・・・

うーんヨーロッパの家にはヨーロッパの車が似合います。

折れ屋根の家に比べると、敷地目一杯に大きめの建物を建てているので庭がありません。

オーナーさんはプロのアーティストさんで室内で楽器を鳴らされるのですが、ログの室内の音響の良さは予め分かっていたものの、住宅地でそれをやる事で近隣への音の迷惑問題をもの凄く気にされていました。

このオーナーさんが家を建てるにあたっては「室外へ音が洩れないこと」が条件の上位だったのです。

私たちもその性能がどの程度なのかはつかみかねる部分があった為、モデルハウスへ楽器を持参していただき実際に室内で演奏して頂きました。

そしてモデルハウスで防音性能をチェックした上で「この建物なら標準状態で街なかに建てて音を出しても大丈夫」と確認した上で建てさせて頂いた訳です。

仲間を集めて練習したり、セッションしたりする事もあるので庭を犠牲にして室内スペースを優先した作り、スタンダードモデルには敷地スペースに丁度良いものが無かったので好みのデザインラインを継承したオリジナルを設計して建てた訳です。

もちろんカラーリングも拘った結果ですね。

2008年08月22日

折れ屋根の家

千葉県の四海道市の住宅地に建てられた折れ屋根のログです。

道路拡幅に伴う代替換地で新興住宅団地の一部に割り当てられてしまいました、元の土地が狭かったので敷地が60坪程度しかなく(周辺は大抵1区画100坪)、様々な規制からプランニングして折れ屋根のコンパクトな建物になりました。

建物で敷地幅は一杯です。

駐車スペース確保は必須なので(関東だと郊外でも駐車場は1万/月位平気でします)表に確保、狭くても戸建てですから庭は欲しいものです。

施主さんはこれまでずっと団地暮らしでしたから念願の戸建てでペットも飼いたいという希望があり庭も確保です。

幸い南に面した敷地なので建物を敷地北側半分程にしてフリープランでびっちり設計しました。

間取りは2LDK+ロフト+Winクローゼットです。

折れ屋根下の手前半分は玄関スペース、奥が寝室から入るクローゼットです。

これまでの生活で蓄えられた荷物が団地の一室を占領、ある程度処分しても捨てられない荷物や箪笥がありますからそういうモノの置き場所をプランニングの時点で予め用意しておく訳です。

そうすれば引越ししてもコレはどこに置く、コレは捨てて持っていかないと予め決められる訳ですね。

かなりコンパクトな間取りなのでダイニングテーブルは作りつけ、キッチンスペースのムダをなくしてリビングの広さを確保しています。普段は夫婦2人住まいでたまにお子さんが帰ってくるという家です。

一階には夫婦の寝室、二階の部屋は息子さんの部屋、そしてロフトに机を作り付けにしてご主人の書斎スペースです。ロフトは奥様も趣味でお使いになります。

息子さんが友人を連れてくるとザコ寝スペースにも・・・

この多機能ぶりで第二のリビングになるのがロフトの良さですね、もちろんバルコニーに出られます。

スペースの関係でバスルームは1616タイプ(1坪)のユニットバスですが洗面脱衣所兼洗濯機置き場が狭くなってしまいました。そこでユニットバスと脱衣場の間の壁に収納を組み込んだ製品を選択。

これだとユーティリティ周りの小物をすっきりと収納出来ます。

通常はここは壁を作ってハリボテになりますが、この壁は半透明なので光も透過して窓の無いバスルーム(予算のメリハリ上高価なバス窓をカットした)ですが、この収納ウォールから脱衣場の窓の明かりが届きます。

まぁバスに窓があったとしても風呂に入るのは夜なので日中はほぼ関係無いんですよね。

乾燥も換気扇ですから・・・

建物北側は日照権絡みの北側斜線規制があります。これを回避する為に屋根の一部を斜めに削って裏側の土地の方の日当たりを確保してあげなくてはなりません。

もしくはこの規制ラインから外れるところまで建物を南に移動させればよい訳ですが、日当たりの悪い北側の土地を空けても使い道が無い訳ですね。

ですから屋根を削ってでも建物を北側に配置して南の日当たりの良い庭と駐車スペースを確保する訳です。

新築当時は周辺区画はまだ空いていましたが、現在はかなり家が建てられています。

大分だとさしずめ高江NTみたいな所ですね。

2008年08月22日

巻きましょう

メンテもいよいよ終盤です。

最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。

雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。

もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。

柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。

ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。

南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。

ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。

サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・

上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。

このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。

母屋と棟木も再塗装しました。

母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。

確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。

限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。

最大の課題であった東面の二階バルコニーを支えている梁の腐りをどうするか。

雨ざらしでボロボロになっている梁でしたが、シロタの部分はやられていても赤身の部分はしっかりしています。

梁にはポストが立てられて屋根荷重を負担しているようにも見えるのですが、そもそも軒の突き出しが母屋でも1200程度しかなく方杖も入っているので「このポスト自体の過重負担はほとんどない」と判断、ならば心材だけでもデッキ部分は十分に保持できるので梁の補強とか交換はやらずに「銅板を巻いてしまい雨が当らなくする」という方法を取りました。

もちろんコストも考慮した結果です。

梁一本2/3程度まで銅板を巻きつけてもらい、際や柱周りはコーキングして防水しました。

柱の下は以前のメンテで水抜穴があけてあるので柱のクラックから水が入ったとしても下に抜けかつ乾燥できるようにしています。

ガルバリウム鋼板などは安価ではありますがログの凹凸に合わせて加工しないといけないし、経年劣化での変化を考えれば多少材料が高く付いても銅を選んでおくのが良いと思います。

ステンレスは硬くて加工が大変、アルミは悪くないですが見た目がシルバーだしいずれ腐食して粉吹きになっちゃいますし・・・やっぱ銅なんですねぇ。

南側ログウォールのシルログ、裏側の上部がボッコリと腐食して欠損していました。

ここは勝手口の脇で腐食の発見が早かった為に施主さんがブリキ板を打ち付けていました。

お陰で腐りは止まっていたのですがバックアップ材とチンキングで埋めてしまうにも欠損が大きすぎて・・・で余った銅板でカバーしただけで良い事に。

サドルノッチの削りこみ部分があるので上手く板金を叩いて形状を合わせて・・・・

上下を銅釘で留めてログとの取り合いはチンキングしました。

木口方向からは水が入ることもあるかもしれませんが、これだけ大きく開いていれば乾燥もするし上からは雨水は入らないので水が入るのは台風の時位のものです。

このログの反対側はバックアップとチンクで大手術したとこです。

母屋と棟木も再塗装しました。

母屋先端部も腐りが廻っていましたがこちらも整形せずに腐った部分のみを削り落として防腐処理と再塗装です。

形成不要なのは表からは見えない部分なのと、予算の割り振りの都合上です。

確かに水を落す形状にまで削ったので見た目は良くないですが、逆にここに予算をかけて丸いログに再生したところでそのメリットは?という事でもあります。

限られた予算のなかで様々なメンテを行っています。

2008年08月05日

積みましょう

外部塗装が行われているのと同時進行で室内ではストーブの炉台の作り替え工事です。

まず室内の煙突を外してストーブをどかします。

ストーブはモルソーの1510、既にラインナップにはないストーブです。

現行の炉台はオーナーがセルフで作ったもの、35ミリ厚のレンガを何故か縦使いで積み上げたもので安定性もイマイチだし対火性能でも不安が残るところです。

まぁストーブのフルメンテナンスと合わせて作り直すことになりました。

ハツリ機まで持ち込みましたが、薄いレンガゆえちよっとハツって手で壊せてしまいました。

うーん、大きな地震が来れば自壊していたかも・・・です。

古い炉台を壊している間にストーブのチェック

内部の耐火レンガにヒビが見られます、このまま使い続けられなくもないのですが、背面とサイドの一枚を交換することになりました。

新しい炉台はベルギーレンガの赤白で赤目にて作ります。

レンガは350個用意しました。

メーカー発注でも良いのですが、ダイレクトに頼むとレンガの送料が凄いことになります。

結構メジャーなメーカーの品物がHCの軒先に積んであったりしますし、HCはトラック貸してくれたりするので近くのHCの品揃えから選びました。

底はコンパネ補強(もともと基礎から補強してある)してシート張ってレンガを並べ壁を積んでいきます。

その間に煙突も掃除しておきます。

屋根に登って角煙突のトップを開けると・・・いやー溜まりに溜まっておりました。

2-3センチも煤が堆積していたのですがヘラで削って袋に・・・

炎天下の屋根の上で汗べっとりで煤と格闘です。

室内はカバーしてあるとはいうものの余り煤は落せないので出来るだけ上で回収です。

煙突は掃除ブラシで中の煤をこそぎ落します。

炉台が積み上がりました。

サイドには小物入れも設けています、あとは目地を詰めれば・・・

白目地を詰めていい感じに仕上がりました。

当初はもう少し高くする予定でしたが、隣の冷蔵庫扉の開閉に干渉してしまうのでこの高さで止めました。

ストーブを戻して煙突を繋げばOKです。

外した煙突は室外で中の掃除をしておきます。

スーパーの袋一杯分の煤が出てきました。

炉台底は以前より高くなり、端も厚くなったのでストーブの位置が若干変わりました、煙突がそのまま付かなければ切断など加工をしなくてはなりません。

半ば強引でしたが外したののま煙突でなんとか繋ぐことが出来ました。

これで一段落、後は耐火レンガの交換のみです。

まず室内の煙突を外してストーブをどかします。

ストーブはモルソーの1510、既にラインナップにはないストーブです。

現行の炉台はオーナーがセルフで作ったもの、35ミリ厚のレンガを何故か縦使いで積み上げたもので安定性もイマイチだし対火性能でも不安が残るところです。

まぁストーブのフルメンテナンスと合わせて作り直すことになりました。

ハツリ機まで持ち込みましたが、薄いレンガゆえちよっとハツって手で壊せてしまいました。

うーん、大きな地震が来れば自壊していたかも・・・です。

古い炉台を壊している間にストーブのチェック

内部の耐火レンガにヒビが見られます、このまま使い続けられなくもないのですが、背面とサイドの一枚を交換することになりました。

新しい炉台はベルギーレンガの赤白で赤目にて作ります。

レンガは350個用意しました。

メーカー発注でも良いのですが、ダイレクトに頼むとレンガの送料が凄いことになります。

結構メジャーなメーカーの品物がHCの軒先に積んであったりしますし、HCはトラック貸してくれたりするので近くのHCの品揃えから選びました。

底はコンパネ補強(もともと基礎から補強してある)してシート張ってレンガを並べ壁を積んでいきます。

その間に煙突も掃除しておきます。

屋根に登って角煙突のトップを開けると・・・いやー溜まりに溜まっておりました。

2-3センチも煤が堆積していたのですがヘラで削って袋に・・・

炎天下の屋根の上で汗べっとりで煤と格闘です。

室内はカバーしてあるとはいうものの余り煤は落せないので出来るだけ上で回収です。

煙突は掃除ブラシで中の煤をこそぎ落します。

炉台が積み上がりました。

サイドには小物入れも設けています、あとは目地を詰めれば・・・

白目地を詰めていい感じに仕上がりました。

当初はもう少し高くする予定でしたが、隣の冷蔵庫扉の開閉に干渉してしまうのでこの高さで止めました。

ストーブを戻して煙突を繋げばOKです。

外した煙突は室外で中の掃除をしておきます。

スーパーの袋一杯分の煤が出てきました。

炉台底は以前より高くなり、端も厚くなったのでストーブの位置が若干変わりました、煙突がそのまま付かなければ切断など加工をしなくてはなりません。

半ば強引でしたが外したののま煙突でなんとか繋ぐことが出来ました。

これで一段落、後は耐火レンガの交換のみです。