2011年11月13日

道路舗装

2002年に大分へやって来ました、祖父の残してくれた土地にモデルハウス兼自宅を建築して起業。

この場所は広域農道から100m近く奥へ入った場所、その通路は昔からずーっと砂利道でした。

そもそも、この開拓地には満足な道は無かったんです。

子供の頃にここへ辿り着くにはとても大変でした。

現在の速見インター辺りまで出るだけでも相当な時間が掛っていたのです、クルマ一台がやっと通れるだけの道しかありませんでしたからね。それも地区の人達が手作りで作った道でした。

祖父が去って以来、ほとんど通行の無い道は自然に帰ろうとします。

かろうじて轍と両側の草を刈った斜面が「ここが道路だよ」と教えてくれるような有様でした。

2004年12月、ここへ居着いて1年後位です。

轍の間の草は生えなくなりました。

建物が建ち、看板が付けられてそれっぽくなりました。

砂利を削って作った路盤の凸凹を慣らしています。

今まで使われていなかった側溝ギリギリまで使えるようになります。

僅か1日で、砂利と土と水溜りだった道が、アスファルト舗装の道路へと変わりました。

この道の歴史で初めての舗装です。

弊社にご訪問頂くお客様は、最後の最後に約100mの砂利道を走らなくてはなりませんでした。

晴れの日には砂埃が舞い、雨の日には土汚れが着く・・・

この道を何とかしたいとずーっと思っていました。

元々は半分祖父の土地だった道路ですが、今は公共的な道でもあり勝手に何かをやることは無理でした。

また100m近い距離の舗装は、結構なコストを要し易々と出来るものでもありませんでした。

今回、道路整備にあたっては自治体からアスファルト代の補助は頂く事が出来ました、が残りの工事費負担も零細企業の我が社にとって軽いものではありません。

でも仕上がった道をみると、この苦労も報われた気がします。

2011年11月12日

屋根周り

屋根の裏の棟部分に平天井のフレームを付けました。

ランタサルミのログハウスはツーバイと同じく洋式の構造を用いています。

なので45x195と高さのある垂木を使い、母屋無しでロングスパンを飛ばします。

そのまま小屋裏利用で二階スペースを作る為、垂木の下端に天井板を勾配なりに施工します。

棟には小屋裏通気が集まるし、棟の最上部は高さもあるので最上部より少し下を平天井化する事により、施工性をアップさせています。

また平天井だと照明器具の取り付けも容易です。

電気配線は垂木に沿って配線されます。

電気配線が終わると断熱材を入れていきます。

弊社標準スペックはグラスウール16kgの厚さ100ミリです。

まぁ冬は寒いと言ってもここは九州の沿岸部、気温がマイナスになることは希な立地ですのでこのスペックで十分ですね。

ルーフィングが巻かれた天窓部分

天窓はベルックスを採用しています。雨漏りに強いです。

屋根開口部は採光には大きく寄与します、ただ夏は遮熱ガラスでもやはり暑いです。

煙突周りの板金処理、雪割を上に入れさせています。

2011年11月10日

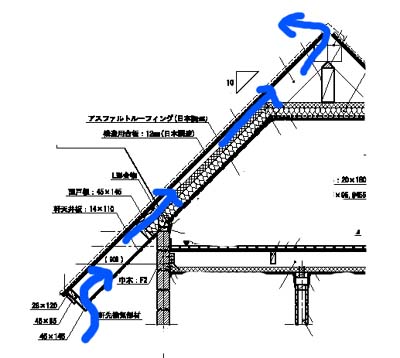

小屋裏通気

軒裏です、鼻隠しの裏側に通気部材を取り付けています。

これは小屋裏通気の「吸気口」となります。

軒裏天井を張って仕上げています。

材料は厚み15ミリのパイン材、目透かし実加工してあります。

垂木の下に留めています。

軒裏天井が仕上がりました。

あとは壁との隙間にスペーサー打ち付ければ完成です。

小屋裏通気は、屋根面から室内に入り込もうとする熱を断熱する方法の1つです。

室内の断熱層の上に通気層を設けることにより、通気層に伝わってきた熱が空気を暖めることによる対流によって熱気を排気し、断熱層に届く熱を少なくしようという事です。

絵的に表現するとこういう事です。

屋根裏で屋根面からの熱で通気層内の空気が暖められると、空気は熱膨張して軽くなり自然熱対流で上昇し、棟の通気部から屋外へ排気されます。

この時、下からの空気吸入がなければ負圧で熱せられた空気が抜けません、吸気口を作って軒裏の影の部分の冷たい空気を吸わせるようにします。

そんな吸気口作ったって、垂木の間に室内と外を区別する「面戸板」を取り付けていたじゃないか、とツッコミを受けそうですが、面戸板には工夫が施されており・・・

面戸板の高さは垂木よりも低い・・・・

つまり垂木の高さ195ミリに対して面戸板145ミリ

50ミリの通気スペースがちゃっかりと設けられていたのでした。

吸気口や排気口の部材は、様々なメーカーから様々な製品が販売されております。

特に排気口の部材は、屋根材によって使えるタイプも様々です。

断熱という考え方は、冬の寒さを如何にして室内へ入れさせないようにするのか?

だけと考えがちですが、その一方では

屋根からの熱を如何にして室内へ入れさせないようにするのか?

も考えなくてはなりません。

断熱材は文字通り、断熱する部材なのです。

保温材でもありません。まぁ保温性能は併せ持っていますけど・・・

2011年11月09日

ドリル

定番の道具「ドリル」です。

ドリルにも様々種類があるのですが、木工ドリルです。

さらに大きくハンマードリルと普通のドリルですね。

普通のドリルにも様々種類がありまして、私が使っている奴はマキタさんの座掘りドリルというヤツです。

座掘りドリルの特徴は、スイッチが2パターンで「進む」と「戻る」があります。

つまりリバースが付いているという事ですね。

更にトルクリミッターが付いています、クラッチ付きとも言います。

更にドリルの穴あけ深さをコントロールできるストッパーも付いています。

クラッチが付いていないドリルで32ミリx600ミリなんてキリで穴あけやっていると・・・

腕が何本あっても・・・・

まぁドリルのラインナップの中ではモーターも強い部類に入るヤツです。

ログ建てにはクラッチ付き、更に正逆回転タイプのハイパワーなドリルをお勧めします。

さーて、今度はドコに穴あけてやろうか?

2011年11月09日

屋根下地

垂木を掛け終わったところです。

これから破風板と鼻隠しを二段取り付けます、3ピース構成です。

破風板と鼻隠しを取り付けています。

野地合板を張り終えました。

いよいよ屋根屋さんの出番です。

ゴムアスファルトルーフィングが葺かれました。

これで当座の雨はしのげます。

やれやれ、雨仕舞までが長い長いログハウス作りです。

2011年11月09日

インパクトドライバー

今や、およそ「工事」と名のつく業に携わっている人であれば必須アイテムとなっている道具

インパクトドライバーです。

通称「インパクト」

似たような道具に電動ドライバーがありますが、インパクトは単に回転するだけの電動ドライバーに対し、回転方向へ「打撃」を加えることで強力な締め付けトルクを発生させます。

先端のビットを交換することで、ドライバー、ドリルなど様々な回転機器として使う事が出来ます。

画像のインパクトは現在主流の14.4vリチウムイオン電池のタイプです。

これは日立製ですが、マキタ、リョービ、パナソニックなどの国内メーカーから、Dewaltとかブラック&デッカーなどの舶来品、そしてノーブランドまで様々売られています。

最新タイプは18vタイプ、先頃までは12vタイプが主流でした。

プロ用とホビー用の違いはバッテリー容量です。

プロ用の高いインパクトは、急速充電器と大容量バッテリー+予備バッテリーの組み合わせです。

ホビー用はバッテリー容量が小さく、一度の充電で使える長さが違います。

プロの職人さんは「限定カラー」とかの言葉に反応する人が多いです。

2-3年使っていると、バッテリーがヘタリすぐに電力が無くなってしまうようになります。

バッテリーパックだけを買うことも出来ますが、1個1万円前後と高価ゆえ2個買い換えると2万円

あともう少し追い金すると新型が買えるとなり、買い換える人が多数

事実上「使い捨て」みたいな道具です。

何をするにもとにかく重宝な道具です。

タグ :道具インパクトドライバー

2011年11月08日

再塗装終了

築8年目にして行なわれていたログハウスの再塗装メンテナンスが終了しました。

ログ壁、ケーシング(額縁)、破風鼻隠し、ポストなどをティックリラの水性塗料「ヴィンハ・オパーク」で二度塗りです。

私の経験上、かなり耐候性に優れている実績をもつ塗料です、フィンランドパインにはベストマッチ?ではないでしょうか?

再塗装後の姿です。

現ランタサルミの「ゲストハウス」が開発した人気モデル

ホンカの「アウリンコ」です。

かつて私がセールスマン時代に、最も沢山お買い上げ頂いたモデルでもあります。

やはり化粧直しして格好が良いですね。

アウリンコはやっぱり正面が開いているこのデザインが最も格好がいいと思っています。

確かに正面から登って玄関がわに寄るのは面倒っちゃ面倒なのですが、慣れれば・・・

建物の裏側だって格好良いんです。

この建物は勝手口を設けるアレンジが施されています。

他にもオリジナルとはちょっと違う、ウエストガーデンスペシャルアレンジが施されております。

スズメバチの巣はこの妻壁最上部に作られていました。

妻壁上部には換気扇の排気口が設けられています。

夏の暑さ対策として、二階ロフト上部に熱排気用の換気扇を設けたのです。

でこの排気口にスズメが営巣、換気口を完全に塞いでいました。

なのでこのガラリに細工して防鳥網を取り付けました、足場のあるうちにやっておかないとね。

我が家では犬小屋もログハウスなのです。

ログ壁、ケーシング(額縁)、破風鼻隠し、ポストなどをティックリラの水性塗料「ヴィンハ・オパーク」で二度塗りです。

私の経験上、かなり耐候性に優れている実績をもつ塗料です、フィンランドパインにはベストマッチ?ではないでしょうか?

再塗装後の姿です。

現ランタサルミの「ゲストハウス」が開発した人気モデル

ホンカの「アウリンコ」です。

かつて私がセールスマン時代に、最も沢山お買い上げ頂いたモデルでもあります。

やはり化粧直しして格好が良いですね。

アウリンコはやっぱり正面が開いているこのデザインが最も格好がいいと思っています。

確かに正面から登って玄関がわに寄るのは面倒っちゃ面倒なのですが、慣れれば・・・

建物の裏側だって格好良いんです。

この建物は勝手口を設けるアレンジが施されています。

他にもオリジナルとはちょっと違う、ウエストガーデンスペシャルアレンジが施されております。

スズメバチの巣はこの妻壁最上部に作られていました。

妻壁上部には換気扇の排気口が設けられています。

夏の暑さ対策として、二階ロフト上部に熱排気用の換気扇を設けたのです。

でこの排気口にスズメが営巣、換気口を完全に塞いでいました。

なのでこのガラリに細工して防鳥網を取り付けました、足場のあるうちにやっておかないとね。

我が家では犬小屋もログハウスなのです。

2011年11月05日

再塗装

築8年目にしてやっとこさ再塗装を行なっています。

やっぱり5年目くらいが節目でした、塗ろう塗ろうと思いつつタイミングを逸すること2年

昨年の暮に高圧洗浄して冬のあいだにやろうとして・・・・そのまんま・・・

昨年の画像、南側はかなり痛んでいます。

新築当時に塗っていた塗装は、ランタサルミやホンカ推奨のティックリラ

グレーの外壁はバルチカラー オイルステインです。

破風や額縁、ポストなどはヴィンハ・オパーク 水性塗料です。

ヴィンハはオパークの冠の通り塗膜形成して木目が消えてしまうタイプの塗料です。

しかしオイルステインのバルチカラーよりも耐候性能に優れています。

今回はオール ヴィンハ・オパークです。

外壁 カラーコード2681グレー

破風他 カラーコード2661ホワイト

額縁 カラーコード2685青

ドア カラーコード2670ワインレッド

再塗装すると新築みたいに生まれ変わります。

塗装の耐久性については様々な意見がございますが、ティックリラは入手経路は限られますがフィンランドメーカーでホンカと共同開発している塗料メーカーだけに、フィンランドパインとのマッチングはかなりいいレベルだと思っています。

木の塗装は難しく、塗料によって手順が異なります。

ティックリラの塗装も、ベースと呼んでいる防腐剤入りのプライマー塗装をした上に、バルチカラーやヴィンハを塗って仕上げています。仕上げは二階塗りですから、都合3回塗っている訳です。

塗料の性能は、乾くことで揮発する溶剤の後に残される顔料の質と量ですね。

顔料は紫外線によって劣化し、やがて木肌を守れなくなるので、そうなった時がメンテナンスのタイミングです。

建物の環境によっても耐久性は違うし、選ぶカラーによっても違いが有ります。

経験上、薄い茶色が最も劣化が早く、濃い色のほうが長持ちします。