2010年09月18日

建具取付

ログハウスに建具(窓やドア)を取り付けるには注意が必要です。

ログハウスは木を横方向に積み上げて壁を形成するという独特の工法です。

このやり方だと木の乾燥収縮により壁の高さが低くなるという現象が起ります。

「セトリング」と呼ばれます。

ログ壁はセトリングによりセトルダウンする訳ですが、建具はセトルダウンしません。

縮む壁と縮まない建具の取り合いをする必要があります。

オーソドックスなログハウスでは、開口部の内側にグルーブを設けます。

一部グループレスで建具を取り付けているメーカーさんもあります、まぁ大抵雨水が回り込む原因になりがちです。

グルーブにはTバーをセットします。これがTバー

グルーブにTバーをセットし、十分に打ち込みます。

建具をバラして枠だけにして取り付けます。

建具開口寸法は、建具の幅+Tバーの幅+20ミリ位で開けられます。

ゆえにTバーと建具の間には隙間が出来ます。そこはクサビを使います。

そしてクサビの打ち込み具合によって建具の水平垂直を調整します。

もちろんログ壁と建具枠がツラに揃うようにセットします。

建具上部と建具の間は数センチ開けてあります。ここがセトリングスペースです。

建具が収まりました。

外面の防水処置を施し、セトリングスペースとクサビでの調整スペースには断熱材を詰め込みます。

コンビネーション窓、以前のキットメーカーのだと単独の建具を現場で組み合わせていた。

ランタサルミ仕様では最初からコンビネーション

そして塗装は基本「工場塗装」で綺麗に仕上げられてきます。

壁の厚みと建具の厚みを合わせるためのスペーサーも最初からログ厚みで取り付けられているため、面倒なスペーサー取付作業の手間がありません。

建具周りの防水仕様は企業秘密な為、割愛させて頂きます。

2010年09月11日

窓取り付け

ランタサルミの窓

フィンランド製木製ペアガラス・ドレーキップサッシ

額縁でセトリングスペースを隠します。

併せて防水処置を施してえきます、ここは企業秘密です。

窓の上の小庇は「キリヨケ」です。

ランタサルミのキリヨケは他メーカのそれよりケーシング材も太いです。飾りも格好良いですね。

フレンチドアのコンビネーションも取り付けました。

フレンチドアは総重量96kgです。

2010年09月09日

窓

建具を開包しました。

これは玄関ドアと勝手口ドア

ランタサルミは基本「工場塗装」です。

塗装が手塗りに比べて綺麗です。

窓です。

見込み材も取り付けられており、ログ幅と同じ134ミリ厚にされてから工場塗装それています。

当然木製ペアガラス ドレーキップウィンドゥです

重いですよ

へピー級のパティオドアです。

これだけで96kgあります。

2010年09月04日

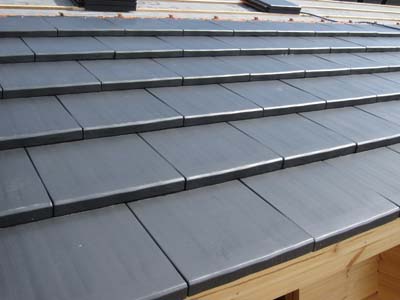

屋根材 平瓦

屋根材は国内で調達できるものであれば何でも構いません。

陶器瓦、セメント瓦、スレート、コロニアル系新建材、アスファルトシングル、金属屋根

ログハウスならではの「シダーシェイク」という木の屋根材もあります。

ただ日本の気候では痛みやすいですね。

これは国産の平瓦を葺いています。

スレート(割り石)っぽくていい感じです。

ちょっとばかり割高ですが、屋根材で陶器瓦だとほぼ一生モノです。

2010年09月03日

トップライト

トップライトは天井から採光できるので多用しているアイテムです。

トップライト、天窓の事ですね。

さすがに南側の屋根には採用しずらいですが、玄関上の屋外スペース屋根にも採光目的で取り付けたりします。

弊社で使うトップライトは「ベルックス」のみです。

デンマーク生まれのベルックス、我が家にも2つ付けてありますし、今までも沢山採用して来ました。

問題は起こしておりません。

サイズも沢山あります、ガラスのタイプやルーバーオプションなども豊富です。

お勧めしたいアイテムの1つですね。

雨仕舞いは専用の水切りセットが既製品で用意されています。

2010年08月25日

破風板、鼻隠し

破風板と鼻隠しの一段目

パイン材 45X95+45x195を二段に張ります。

更に化粧破風と鼻隠しを張ります。

パイン材 25x195

これで二段の破風と鼻隠しが完成

化粧なので75ミリ丸頭のステンレス釘で施工

瓦屋根なので唐草(瓦桟)を取り付けます。

2010年08月20日

垂木

垂木 45ミリX195ミリ 標準では@455ピッチ

材質はパイン

図面指示での二枚抱き合わせ補強では 90ミリX195ミリに ちょっとした登り梁ですわ。

棟木を繋げているガセットとL字金物 やたらとデカい。

当然「釘留め」です。

今回はゲーブルエンドなので、桁側はスライド仕様となります。

スライド金物

△の妻壁部分が沈み込む為、屋根の勾配がやや変わってきます。

だから桁側は押し出されてくる垂木を外へセッてやらなくてはなりません。

ログの底がボックス加工されていて、ここに通しボルトをセットします。

2010年08月08日

根太

ランタサルミログの根太

フィンランドパイン 45ミリx145ミリ 他社は41ミリX145ミリとか

ツーバイ規格だと幅39ミリ

標準仕様では根太ピッチ455ミリ(尺五寸ピッチ)です。

重量を受ける部分では300ミリ(尺ピッチ)にしたりもします。

根太掛けは1F床などで大引や土台の受けまでが短い場合は

根太掛け45ミリX48ミリ 他社は45ミリx45ミリとか

長い場合にはハンガー金物等用います。

二階の床は基本ハンガー金物で受けています。

2010年08月08日

ログシェル

ランタサルミのログシェルです。

LM134 180ミリx134ミリ 二枚実の準防火地域対応ラミネートログです。最大長さ12m(コンテナフル)まで。

樹種はフィンランドのパイン(北欧赤松)です、スプルース(ドイツトウヒ)ではありません。

※安いキットは今やスプルースが多勢です。

他にLM88.114.210など各種サイズございます。

ノッチはプロジェクトタイプのスクウェアノッチ加工です。

間仕切壁のグループ掘りや、特注電設穴等各種加工が為されます。

隣の木材は

大分産檜 120ミリX120ミリ 4寸角です。

つまりこのLM134のログ壁は、4寸角材を並べた壁よりもまだゴッツイという事です。

2010年05月17日

電気プラン

目下電気配線プランのラフブランを提案中です。

ログハウスは建物の形こそカタログモデルから選んだりしますが、当然オリジナル設計も出来ます。

そしてどちらも設備に関してはフルオーダーとなります。

電気配線も「好きなように」できますし、そう作ります。

とは言っても初めて家を建てる施主さんにとって、「電気をどうしますか?」と投げられても明確に回答など得られるはずもありません。

大抵は既に電気配線してある社宅だのマンションだのアパートなどにお住まいで、最初からあるものを使いまわしていただけのライフスタイルでしたから・・・

そこにはタコ足配線だの、延々の延長ケーブルだの・・・

新築において電気プランを考える際の弊社からのアドバイスとして

今使っている電気機器を全てリストアップ

リストアップされた機器の配置を平面図に落とし込んで「配置」を決める

そして新築して新たに購入予定の機器をリストアップ

これで大抵はokとなります。

テレビ周りだと、テレビ、ビデオ類、ゲーム機、オーディオ機器など全ての機器のコンセント数に足りるだけのコンセントを用意し、最初はタコ足配線なく全ての機器が壁のコンセントから給電できるようにします。地上デジタルテレビは電話線接続も可能性があるので、電話位置からテレビまでのバイパス配線も必要です。

キッチン周りは大変です、ありがちな炊飯器と電子レンジを同時に使ったらブレーカーが落ちた・・・

なんて事がないように、接続するコンセントを分け「割り当てる回路も分けます」

一般的に1回路は20A=2000W負担なので1500Wとか使う電子レンジなどには1回路割り当てておかないと不便になるわけです。

IHコンロやビルトインの食器洗い洗浄機を予定してあれば、それ用の200v配線も必要です。

換気扇の電源も用意せねばなりません。

電子レンジ、トースター、珈琲メーカー、電気ポット、ホットプレート、調理機器

大抵キッチン周りには3個口コンセント2つは大抵必要です。そしてアース配線も一応・・・

最初から分かっている分は、タコ足配線させることなくコンセントを用意

各部屋のコンセントも大切です。多少予算がかかってもコンセントのコストなんて知れてますから沢山つけておいた方が後々助かります。

そして・・・家具の後になる場所には配置しない・・・コレ大切です。

最近は携帯電話も一人1台、そしてiPodやこれからはiPadなどコンピュータ機器も増えてくるでしょう、これらは全て電源が必要です。光サービスでも端末装置には複数コンセントが・・・端末にルーターにハブに・・・・これらの置き場所やコンセント数の割り出しなどありとあらゆる項目をチェックして用意します。

最近はPC同士は家庭内ワイヤレスという風潮ですが、プロの方やパワーユーザーはやはり有線LANです、ワイヤレスではどうしても速度低下のボトルネックですから。

弊社では有線LAN工事も楽々施工します(外注しません)

で一番難しいのは「照明プラン」です。

ログハウスに住んだ事が無いので「どれだけの照明が必要が見当がつかない」のですね。

こればっかりは私達でも最初はそうでした。

今はかなり経験値があるので、とにかく明るく、普通に明るく、少し暗めに

とある程度設定できるようになってきました。

基本的には少し暗めの照明で、不足は間接照明で補う、という高級ホテルの客室っぽい照明プランでご提案しますが、やはり子供部屋は明るくしておきます。

明るさをコントロールできるよう「調光スイッチ」を設けたり、「レール」を用いて取り付ける照明器具の数を変えることで容易く光量を変えられるようにしたりもします。

照明器具の用語

ペンダント----吊り下げ式です

シーリング----ベッタリ天井付け(一部壁付け)

ブラケット----壁付け(一部天井付け)

ダウンライト---天井埋め込み

レール----レール対応機器を取り付け

吹き抜けはペンダント利用も多いのですが、吊り下げはうっとおしいので傾斜天井にレールをつけて長腕のダイクロハロゲンスポット3灯で玄関照明に、2階ロフトも同じハロゲンスポットで間接照明的に、これは玄関照明が明るすぎて不要でした・・・

シーリングファンには照明器具を取り付ける事も可能です。

ログハウスは小屋裏利用も多く、天井高の低い場所に照明器具をつけると煩いので、ダウンライトなど埋め込みも多用しています。

そして「空間を愉しむ室内」ですから、ペンダントの採用も場所によりけりですね。

ログハウスは建物の形こそカタログモデルから選んだりしますが、当然オリジナル設計も出来ます。

そしてどちらも設備に関してはフルオーダーとなります。

電気配線も「好きなように」できますし、そう作ります。

とは言っても初めて家を建てる施主さんにとって、「電気をどうしますか?」と投げられても明確に回答など得られるはずもありません。

大抵は既に電気配線してある社宅だのマンションだのアパートなどにお住まいで、最初からあるものを使いまわしていただけのライフスタイルでしたから・・・

そこにはタコ足配線だの、延々の延長ケーブルだの・・・

新築において電気プランを考える際の弊社からのアドバイスとして

今使っている電気機器を全てリストアップ

リストアップされた機器の配置を平面図に落とし込んで「配置」を決める

そして新築して新たに購入予定の機器をリストアップ

これで大抵はokとなります。

テレビ周りだと、テレビ、ビデオ類、ゲーム機、オーディオ機器など全ての機器のコンセント数に足りるだけのコンセントを用意し、最初はタコ足配線なく全ての機器が壁のコンセントから給電できるようにします。地上デジタルテレビは電話線接続も可能性があるので、電話位置からテレビまでのバイパス配線も必要です。

キッチン周りは大変です、ありがちな炊飯器と電子レンジを同時に使ったらブレーカーが落ちた・・・

なんて事がないように、接続するコンセントを分け「割り当てる回路も分けます」

一般的に1回路は20A=2000W負担なので1500Wとか使う電子レンジなどには1回路割り当てておかないと不便になるわけです。

IHコンロやビルトインの食器洗い洗浄機を予定してあれば、それ用の200v配線も必要です。

換気扇の電源も用意せねばなりません。

電子レンジ、トースター、珈琲メーカー、電気ポット、ホットプレート、調理機器

大抵キッチン周りには3個口コンセント2つは大抵必要です。そしてアース配線も一応・・・

最初から分かっている分は、タコ足配線させることなくコンセントを用意

各部屋のコンセントも大切です。多少予算がかかってもコンセントのコストなんて知れてますから沢山つけておいた方が後々助かります。

そして・・・家具の後になる場所には配置しない・・・コレ大切です。

最近は携帯電話も一人1台、そしてiPodやこれからはiPadなどコンピュータ機器も増えてくるでしょう、これらは全て電源が必要です。光サービスでも端末装置には複数コンセントが・・・端末にルーターにハブに・・・・これらの置き場所やコンセント数の割り出しなどありとあらゆる項目をチェックして用意します。

最近はPC同士は家庭内ワイヤレスという風潮ですが、プロの方やパワーユーザーはやはり有線LANです、ワイヤレスではどうしても速度低下のボトルネックですから。

弊社では有線LAN工事も楽々施工します(外注しません)

で一番難しいのは「照明プラン」です。

ログハウスに住んだ事が無いので「どれだけの照明が必要が見当がつかない」のですね。

こればっかりは私達でも最初はそうでした。

今はかなり経験値があるので、とにかく明るく、普通に明るく、少し暗めに

とある程度設定できるようになってきました。

基本的には少し暗めの照明で、不足は間接照明で補う、という高級ホテルの客室っぽい照明プランでご提案しますが、やはり子供部屋は明るくしておきます。

明るさをコントロールできるよう「調光スイッチ」を設けたり、「レール」を用いて取り付ける照明器具の数を変えることで容易く光量を変えられるようにしたりもします。

照明器具の用語

ペンダント----吊り下げ式です

シーリング----ベッタリ天井付け(一部壁付け)

ブラケット----壁付け(一部天井付け)

ダウンライト---天井埋め込み

レール----レール対応機器を取り付け

吹き抜けはペンダント利用も多いのですが、吊り下げはうっとおしいので傾斜天井にレールをつけて長腕のダイクロハロゲンスポット3灯で玄関照明に、2階ロフトも同じハロゲンスポットで間接照明的に、これは玄関照明が明るすぎて不要でした・・・

シーリングファンには照明器具を取り付ける事も可能です。

ログハウスは小屋裏利用も多く、天井高の低い場所に照明器具をつけると煩いので、ダウンライトなど埋め込みも多用しています。

そして「空間を愉しむ室内」ですから、ペンダントの採用も場所によりけりですね。

2010年04月24日

ランタサルミ新体制

フィンランドの「ランタサルミ」は倒産する

そんな噂が流されています。

ソースはどうやらフィンランド国内の新聞が「ランタサルミ」は債務の一部を履行していない・・というような記事が書かれた為らしいです。

真否は分かりませんが、ランタサルミが資金繰りに苦慮しているのは今に始まった話ではないそうです。

スポンサーや金融機関などが今後について経営陣と協議を行っているらしく、まだ倒産でなく復活の道を探っている模様です。

今のところランタサルミはエコレックスなどの販売に特化し、製造部門を切り離す方向だそうです。

製造部門は既に新しい会社が立ち上げられ、最新のログ加工マシンが稼動しているそうです。

年間100棟規模の加工キャパを持っており、日本からの発注がその半分程度を消化する模様。

新しい加工工場はランタサルミの動向の影響はほぼ受けない模様

ですので日本向けの出荷が止まる事もございませんし、現在もオーダーを日々こなしているそうです。

ある意味生産部門は新体制になった訳ですね。

だから安心してじゃんじゃん売ってくれ、という説明でございました。

そんな噂が流されています。

ソースはどうやらフィンランド国内の新聞が「ランタサルミ」は債務の一部を履行していない・・というような記事が書かれた為らしいです。

真否は分かりませんが、ランタサルミが資金繰りに苦慮しているのは今に始まった話ではないそうです。

スポンサーや金融機関などが今後について経営陣と協議を行っているらしく、まだ倒産でなく復活の道を探っている模様です。

今のところランタサルミはエコレックスなどの販売に特化し、製造部門を切り離す方向だそうです。

製造部門は既に新しい会社が立ち上げられ、最新のログ加工マシンが稼動しているそうです。

年間100棟規模の加工キャパを持っており、日本からの発注がその半分程度を消化する模様。

新しい加工工場はランタサルミの動向の影響はほぼ受けない模様

ですので日本向けの出荷が止まる事もございませんし、現在もオーダーを日々こなしているそうです。

ある意味生産部門は新体制になった訳ですね。

だから安心してじゃんじゃん売ってくれ、という説明でございました。

タグ :ランタサルミ

2010年02月11日

夢の丸太小屋に暮らすRantasalmi特集

1月末日発売のログハウス専門誌「夢の丸太小屋に暮らす」にて、特別記事「デザインを極める フィンランドログハウス・ランタサルミの世界」が掲載されています。

「満足できる住まい」を追求するランタサルミログハウスのこだわりを、実例とともにご紹介しております。

カスタムデザインを極める、ランタサルミの世界をぜひ雑誌をお手に取りご覧ください。

新しいモデルプランが発表されました。逐一アップしていきたいと思います。

2009年12月26日

ジョン・レノンと軽井沢

今日は金スマSPでヨーコ・オノさんが出演されていましたね。

ジョン・レノンの奥様としてその意思を受け継がれています。

そんなお二人がよく軽井沢に滞在していたことは有名な話ですね。

そしてよく通われていた喫茶店「離山房」さん

その「離山房」さんの道路を挟んだ向かいに建っているのは・・

ランタサルミの軽井沢モデルハウスなのです。

ちなみにこの画像は離山房さん前から撮っています。

本日オンエアされた「金スマ」にもチラリと写っていたのをワタシは見逃しませんでした。

だから何?と言われそうですが・・・

つまり軽井沢のランタサルミのモデルハウスを訪れた際には、ぜひお向かいの「離山房」さんでコーヒーでも召し上がってくださいねって事です。

http://www.youtube.com/watch?v=s8jw-ifqwkM

ジョン・レノンの奥様としてその意思を受け継がれています。

そんなお二人がよく軽井沢に滞在していたことは有名な話ですね。

そしてよく通われていた喫茶店「離山房」さん

その「離山房」さんの道路を挟んだ向かいに建っているのは・・

ランタサルミの軽井沢モデルハウスなのです。

ちなみにこの画像は離山房さん前から撮っています。

本日オンエアされた「金スマ」にもチラリと写っていたのをワタシは見逃しませんでした。

だから何?と言われそうですが・・・

つまり軽井沢のランタサルミのモデルハウスを訪れた際には、ぜひお向かいの「離山房」さんでコーヒーでも召し上がってくださいねって事です。

http://www.youtube.com/watch?v=s8jw-ifqwkM

2009年12月25日

フィンランドの冬

フィンランドログハウスの仕事をするようになって、2回ほどフィンランドに赴いた事があります。

しかも2回とも冬・・・・

しばれるフィンランドの冬です。

以前取引していた某メーカーのツアーで行ったのですが、工場近くの空港まで小型機で移動。

JYVASKILA(ユヴァスキラ)空港です、日本人には馴染の無い空港ですが、ここはWRCフィンランドラリー(昔は1000湖ラリー)のコース近くでもあり毎年何十万人もの観光客が訪れるちったぁ有名なローカル空港です。

と言っても飛行機はタラップを降りて歩いてターミナルに行くんですけどね・・・

空港は大断面集成材のフレームで作られた建物です。

流石は木材王国らしい建物です、日本の無機質なコンクリートや鉄骨の建物とはデザインセンスも異なります。

空港からバスで移動して、ローカルなリゾート地に泊まります。

夏だと湖のココも今は凍結中、ここは凍った湖の上からリゾートホテルを撮影しています。

ホテルはどこだって?低層建築なので木々の合間に細長く・・・

日本のリゾートと違ってゆとりある建築なのです。

冬でもアウトドアが大好きらしいフィンランド人、冬の遊びはズバリコレ

「穴釣り」・・・・気温は-20度位なんですけど・・・

しゃがんで穴に糸垂れてるのが私です。

氷は40センチ位ありますが、手動のドリルでゴリゴリ掘って・・・

穴の水もみるみる凍り始めるんですけどね・・・

結局釣れませんでした。

暗くなってまた皆でお出かけ。

ウェアを着込んでカントリースキー、頭にヘッドライトで暗い雪の森を行軍します。

行き着いた先はコタというフィンランドの六角形の小さな小屋、北米で言うティピーみたいなものです。

このコタで夕食を頂きます、経営者のフィンランド人のご夫妻。

フィンランドブランドのビール「ラピンクルタ」とか「コフ」とかを頂きながら、名物料理のサーモンが焼けるのを待ちます。このサーモンは焚き火の遠赤外線で数時間かけてじっくりと焼かれるのです。

サワーソースをつけて頂くのですが「絶品」です。

フィンランド国内でもあまり食べる事ができない珍しい料理だそうで(調理に時間掛り過ぎるので・・)

そして夕食の後のお待ちかねは・・・・

アイスサウナ・・・・

冬限定のフィンランド名物、氷で作られたサウナです。

湖から氷を切り出して積み上げて作られた部屋に、薪のサウナストーブを置いてあります。

サウナストーブを燃やすと室内はどんどん溶けて来ますが、氷がぶ厚いのでサウナになるんです。

冷たい氷のベンチに敷物敷いて腰掛けて、サウナのロウリュを愉しみます。

いい按配に暖かくなれば外で待っているのは・・・

お約束の氷結した湖に開けられたプールです。

外気温は-20から-30度です、薄氷が張っているので割ってから入ります。

水深の関係上、湖のそれなりの位置にあるので100m近く陸から離れていて歩いて?行かなくてはなりません。道しるべにロウソクが灯されています。

ええ、ワタシもちゃんと入りましたよー

サウナの中は気温60度とか70度とか・・・湿度が低いのでこれでも入ってられます。

そして屋外はマイナス20度以下・・・

凍っていない水の中は・・・-2-3度ですから外の方が寒いぞと・・・

サウナからすっぽんぽんで外に出ると(当然外には何も無いし誰も居ない)体中の毛が凍っていくのが実感できます。

もちろんアソコの毛も凍りますよー

そしてサンダル履いて氷のプールまで走っていって(寒いので)ザブンと浸かって・・・

ひゃーいい気持ちー

なんて感じる間もなく体の感覚が麻痺して来ます。

まぁ冬に水に飛び込んでも少々のことでは心臓麻痺は起こらないんやなと実感できた訳ですね。

まぁそんなナイトライフが長い冬のフィンランドのお楽しみという事で・・・

感覚として-20度も-30度も大して変わらないんです。

このレベルだと服の防寒はカンペキで外には顔しか出ていませんから。

顔を突き刺す冷気の痛さがちょっと違う位・・・

2009年11月26日

キャンペーンのご案内

ランタサルミ日本販売開始35周年 ウィンターキャンペーン

11月15日より平成22年3月末まで

LM114(114ミリラミネートログ)のフルキットで定価10%OFF

LM134(134ミリラミネートログ)のフルキットで定価15%OFF

憧れのログハウスを手に入れるチャンスです。

ランタサルミならではの、世界最高レベルの高品質

木造では最強レベルの耐震性能

ドアも窓も全て木製、寒冷地仕様のペアガラスサッシも世界最高レベルの品質です。

フリープラン対応ももちろんOKです。

ランタサルミは北欧「フィンランド」の老舗マシンカットログハウスメーカーです。

こちら九州では坪当り50万円台/40坪クラス位からの予算で建てられます。

本州に比べて施工コストがリーズナブルですからね。

2009年09月16日

秋の味覚

秋の風が日々強くなっています。

秋といえばキノコ

秋のキノコと言えばマツタケ

マツタケと言えば・・・フィンランドですね

なぜ北欧にはマツタケがあるのか?

理由は単純

マツタケが生えるとされる赤松の森があるから。

一般に「パイン」と呼ばれる北欧の木材、和名では欧州赤松と言います。

このパイン、学術的には日本の赤松と同じ木なんです。

日本と北欧は気象条件が違うため、植生が異なり、日本では曲がり木になってしまう赤松も北欧では真っ直ぐに伸びるのです。

同じ赤松がある事で、赤松の森に生えるマツタケもまた同じものが生えている、という訳です。

去年あたりにTV番組でフィンランドのマツタケが紹介された事でブーム化したようです。

というのもフィンランドの人たちはマツタケを食べない、というか嫌っているからです。

日本人は「シンジラレナーイ」と言いますが、フィンランドの森ではマツタケよりも美味しいキノコが沢山採れるので誰もマツタケなんて見向きもしません。

そればかりか「臭いキノコ」と呼んで蹴飛ばしている位です。

これを日本に持っていくと大金になると分かり、最近は日本向け輸出に力を入れ始めたそうです。

フィンランドは豊かな森を持つ国

法律によって森の恵みは国民全てが教授できるようになっています。

だから私有地の森であっても、「木」以外のキノコだのベリーだのは誰もが採取して構わないのです。

フィンランドは500万人国家、北海道を除いた日本ほどの面積です。

人口密度16人/km2(日本は337人/km2)と少なく郊外の土地はとても安い・・・

広大な森に少ない人口ですからキノコもベリーも取り放題

ブルーベリーなんてのは雑草扱いの為、そこいらの森に入ればなんぼでん採れるそうです。

先日もWRCフィンランドラリーの中継のトピックでカメラマンがバケツ1杯のブルーベリーを摘んで来たなんて紹介されていましたね。

それだけ森の恵みの豊かな国です。

しかし・・・

「香り松茸、味しめじ」

と言われる様に、松茸はその香りを味わう食材

マツタケをバクバク食って喜ぶという食材では無いです。

そして香りの良いマツタケとは「傘が開く前」のもの・・・

傘が開いてしまったマツタケは評価もそう高い物ではないです。

だから別にフィンランドから安くマツタケが入ってくる、と言っても余り興味が無かったりする私です。

ちなみに「しめじ」ってもスーパーでよく売られているあの「しめじ」とは別モノですからね。

天然モノのしめじは姿形とも違うようで、その味は「絶品」なのだそうです。

誰か私に「天然しめじ」をご馳走してください。

秋といえばキノコ

秋のキノコと言えばマツタケ

マツタケと言えば・・・フィンランドですね

なぜ北欧にはマツタケがあるのか?

理由は単純

マツタケが生えるとされる赤松の森があるから。

一般に「パイン」と呼ばれる北欧の木材、和名では欧州赤松と言います。

このパイン、学術的には日本の赤松と同じ木なんです。

日本と北欧は気象条件が違うため、植生が異なり、日本では曲がり木になってしまう赤松も北欧では真っ直ぐに伸びるのです。

同じ赤松がある事で、赤松の森に生えるマツタケもまた同じものが生えている、という訳です。

去年あたりにTV番組でフィンランドのマツタケが紹介された事でブーム化したようです。

というのもフィンランドの人たちはマツタケを食べない、というか嫌っているからです。

日本人は「シンジラレナーイ」と言いますが、フィンランドの森ではマツタケよりも美味しいキノコが沢山採れるので誰もマツタケなんて見向きもしません。

そればかりか「臭いキノコ」と呼んで蹴飛ばしている位です。

これを日本に持っていくと大金になると分かり、最近は日本向け輸出に力を入れ始めたそうです。

フィンランドは豊かな森を持つ国

法律によって森の恵みは国民全てが教授できるようになっています。

だから私有地の森であっても、「木」以外のキノコだのベリーだのは誰もが採取して構わないのです。

フィンランドは500万人国家、北海道を除いた日本ほどの面積です。

人口密度16人/km2(日本は337人/km2)と少なく郊外の土地はとても安い・・・

広大な森に少ない人口ですからキノコもベリーも取り放題

ブルーベリーなんてのは雑草扱いの為、そこいらの森に入ればなんぼでん採れるそうです。

先日もWRCフィンランドラリーの中継のトピックでカメラマンがバケツ1杯のブルーベリーを摘んで来たなんて紹介されていましたね。

それだけ森の恵みの豊かな国です。

しかし・・・

「香り松茸、味しめじ」

と言われる様に、松茸はその香りを味わう食材

マツタケをバクバク食って喜ぶという食材では無いです。

そして香りの良いマツタケとは「傘が開く前」のもの・・・

傘が開いてしまったマツタケは評価もそう高い物ではないです。

だから別にフィンランドから安くマツタケが入ってくる、と言っても余り興味が無かったりする私です。

ちなみに「しめじ」ってもスーパーでよく売られているあの「しめじ」とは別モノですからね。

天然モノのしめじは姿形とも違うようで、その味は「絶品」なのだそうです。

誰か私に「天然しめじ」をご馳走してください。

2009年08月06日

イエハマドカラ

某北欧系HMがCMコピーにした「イエハマドカラ」

家づくりに携わるようになって疑問の1つが日本の「窓」です。

日本の窓って9割以上がアルミサッシか樹脂サッシではないかと思えるくらい、圧倒的なシェアです。

そして圧倒的に「引き戸」なんですよね。

この点はどのハウスメーカーでも、工務店でも大抵同じ部分です。

実に個性も無ければ窓の機能としても???です。

窓の機能はズバリ

外の景色が見えること

窓を開けることによって換気が出来ること

でしょう。

我が家やランタサルミログで標準採用されている窓です。

木製サッシでガラスはペアガラス、Low-Eガラスの4ミリ+4ミリで間に12ミリのアルゴンガス層です。

このスペックは九州ではまずお目にかかれない高断熱仕様です、そりゃまぁ-20-30度レベルの寒さに耐えられる仕様ですから、幾ら山間部は寒冷地といえど九州ではオーバースペックかもです。

ただ既製品なのでペアガラスの性能を落すなど特注した方が高くつく訳です。

ちなみにこの窓、築6年経過していますが、一度も結露したことありません。

フィンランド=ヨーロッパ文化なので窓の開閉は「内開き」です。

外開きの窓は「ケースメント」と呼ばれ、仲間に「滑り出しタイプ」などがあります。

内開き窓のメリットは

・掃除が楽(開けて拭くだけ)

・網戸が外付けなので開閉と干渉しない

・建具が雨に濡れない

などです。

内開きのデメリットは

・開けると邪魔になる事です。

・開けっ放しでは外出できない事(当然か)

外開き窓のメリットは

・開けると全開放出来邪魔にならない。

位で

デメリットは

・構造上外側のガラスは外からでないと拭けない、二階の窓など事実上掃除できない。特に大型窓。

・全開放するとドアノブが外に行くので閉めるのが大変

(だからマーヴィンなどは回転レバーで開閉するシステムだったりする)

・外へ開くので網戸は内側取り付けとなり、開閉の度に網戸も開閉が必要

ゆえに回転レパー式が多いが、窓を閉めても網戸にしがみ付いた虫を室内側でサンドイッチした格好になってしまう。

・木製建具で外開きは、雨等で建具を濡らして変形や劣化を招きやすい。

・やはり開けっ放しでは外出できない

などです。

で我が家やランタサルミで標準採用の窓は、木製内開きを更に進歩させた

ドレーキップ窓です

ドレーキップとは、内開き&内倒しの両方が出来る窓です。

内開きのメリットは享受してデメリットを消し

内倒し窓(ハング窓)のメリットを取り入れたダブルアクションの窓です。

ドレーキップで内倒し状態にした窓です。

内倒し状態では縦に開いているので邪魔になりません。

そして物理的にこれ以上倒れないので、このまま外出も出来ます。

故に我が家では夏場はずっと開けっ放しになっている事が多いです。

風も直接室内に入ってくる訳ではなく、一度ガラスにあたって上と横の隙間から入ってくるので風で室内のものがバタバタという事も少ないです。

更に深い軒と窓の下部は余り開いていないので

雨が降っていてもまず入ってこない

つまり雨が降っていても窓は開いている、という事が可能になります。

ただ湿気は入ってきますけどね。

実際、この窓は縦開きで使用することがほとんどで、余程の急速換気が必要な時と、掃除の際位しか横開きでは使用しません。

縦開きで開いた状態です。よく見ると上部が開いているのが分かると思います。

窓を開けていても、ガラスの反射で外から中は丸見えにならない、というメリットもございます。

そして防犯ですが

日本のサッシのようなロックが別に付いているシステムではなく、開閉システムとロックが一体化されていて複数ポイントでロックされる為「カギ一箇所を壊せば開けられる」というシステムではありません。

そしてデザインの為に格子を付けているのですが、これも防犯に一役買っています。

この窓を外から破ろうとすれば

網戸を破る

格子を壊す、又は外す

4ミリX2枚のガラスを破る

ここまでしないと室内に入る事ができません。

一般の窓は

窓センターのカギの部分近くのガラスを丸く切れば、容易に開けられ侵入できます。

防犯上も強い窓です、そして族の心理からしても「破り方の分からない窓からは侵入しない」ですね。

我が家で脆弱なのは風呂場の窓です、これは一般的な樹脂サッシの縦スベリ出窓です。

だからこの窓の近くに犬を繋いであります。

木製サッシの最大のメリットは、窓のフレームなどでも結露しません。

アルミサッシはフレームの結露が問題になり、解決の為に樹脂サッシも普及しつつありますが、いかんせんフレームの断熱性能が低いのでペアガラス等で熱欠損を抑えても、フレームそのものから熱欠損を起こしてしまいます。そもそもフレーム内部は中空ですからね。

そして木を削って組み立てているだけなのでライフサイクルにおける環境負荷はアルミサッシなどに比べて断然低いのです。

最近の日本の住宅のトレンドは高気密高断熱です。

これは北欧や北米で進化したツーバイフォー住宅の「断熱の考え方」です。これを日本の在来工法とミックスしている訳ですが、最大の落とし穴は

気密第一の高気密で、引き違い窓では気密化に限界がある

という事です。最近はサッシメーカーさんもある程度気密化できる引き戸を開発しているようですが、構造上無理があります。使っているウチにやがて性能は低下してしまうでしょう。

日本より寒いヨーロッパの国々ですが、窓は木製ってところは実に多いです、逆にアルミサッシだらけの日本の家みたいな建物は、海外ではほとんどお目にかかることはできません。

ちなみにCMの某HMが採用しているのは、チルトターンとかトップターンと呼ばれる水平方向で回転したり、窓の下部が外へせり出す方式の窓ですね。これはケースメントと同じく、網戸施工の問題と、開放したまま外出できないところはそのままです。

それとフレームに組み合わせるガラスについてです。

一部のメーカーではトリプルガラスで差別化を計っているようですが、-30度以下になる地域ならともかく、日本でトリプルガラスの断熱性能って完全にオーバースペックです。

というのも、フィンランドやスウェーデンでさえガラスのタイプは地域で使い分けて居るからです。

だから我々も追加予算を頂ければ

オールトリプルガラスの超高断熱ドレーキップ窓やチルトターン窓など様々なカスタマイズ仕様でお届けすることは容易に可能です。

但し、もし割れてしまった場合、国内で似たようなトリプルガラスを調達すると「とんでもなく高い」という事を肝に銘じておいて下さいね。ペアガラスとて日本のガラスはヨーロッパに比べて高いですから。

この木製DK窓、日本でも受注生産しているメーカーがあります。

価格はかなり高価です。

これらの窓はヨーロッパでは量産普及品なので、ログキットと一緒に輸入することで市販品より随分と安く入手することが出来ます。

我々のログハウスの価格が国産ログや他社ログに比べて高く見えるのは「よい建具」を標準採用しているからです。国産ログのようなアルミサッシを全採用すれば、我が家では100万円以上値段は安くなったでしょうね。

でもそれでは我々が作る家として、バランスが全く取れていない建物になってしまいます。

高性能なログハウスには、高性能な窓やドアなどの建具が必要です。

家づくりに携わるようになって疑問の1つが日本の「窓」です。

日本の窓って9割以上がアルミサッシか樹脂サッシではないかと思えるくらい、圧倒的なシェアです。

そして圧倒的に「引き戸」なんですよね。

この点はどのハウスメーカーでも、工務店でも大抵同じ部分です。

実に個性も無ければ窓の機能としても???です。

窓の機能はズバリ

外の景色が見えること

窓を開けることによって換気が出来ること

でしょう。

我が家やランタサルミログで標準採用されている窓です。

木製サッシでガラスはペアガラス、Low-Eガラスの4ミリ+4ミリで間に12ミリのアルゴンガス層です。

このスペックは九州ではまずお目にかかれない高断熱仕様です、そりゃまぁ-20-30度レベルの寒さに耐えられる仕様ですから、幾ら山間部は寒冷地といえど九州ではオーバースペックかもです。

ただ既製品なのでペアガラスの性能を落すなど特注した方が高くつく訳です。

ちなみにこの窓、築6年経過していますが、一度も結露したことありません。

フィンランド=ヨーロッパ文化なので窓の開閉は「内開き」です。

外開きの窓は「ケースメント」と呼ばれ、仲間に「滑り出しタイプ」などがあります。

内開き窓のメリットは

・掃除が楽(開けて拭くだけ)

・網戸が外付けなので開閉と干渉しない

・建具が雨に濡れない

などです。

内開きのデメリットは

・開けると邪魔になる事です。

・開けっ放しでは外出できない事(当然か)

外開き窓のメリットは

・開けると全開放出来邪魔にならない。

位で

デメリットは

・構造上外側のガラスは外からでないと拭けない、二階の窓など事実上掃除できない。特に大型窓。

・全開放するとドアノブが外に行くので閉めるのが大変

(だからマーヴィンなどは回転レバーで開閉するシステムだったりする)

・外へ開くので網戸は内側取り付けとなり、開閉の度に網戸も開閉が必要

ゆえに回転レパー式が多いが、窓を閉めても網戸にしがみ付いた虫を室内側でサンドイッチした格好になってしまう。

・木製建具で外開きは、雨等で建具を濡らして変形や劣化を招きやすい。

・やはり開けっ放しでは外出できない

などです。

で我が家やランタサルミで標準採用の窓は、木製内開きを更に進歩させた

ドレーキップ窓です

ドレーキップとは、内開き&内倒しの両方が出来る窓です。

内開きのメリットは享受してデメリットを消し

内倒し窓(ハング窓)のメリットを取り入れたダブルアクションの窓です。

ドレーキップで内倒し状態にした窓です。

内倒し状態では縦に開いているので邪魔になりません。

そして物理的にこれ以上倒れないので、このまま外出も出来ます。

故に我が家では夏場はずっと開けっ放しになっている事が多いです。

風も直接室内に入ってくる訳ではなく、一度ガラスにあたって上と横の隙間から入ってくるので風で室内のものがバタバタという事も少ないです。

更に深い軒と窓の下部は余り開いていないので

雨が降っていてもまず入ってこない

つまり雨が降っていても窓は開いている、という事が可能になります。

ただ湿気は入ってきますけどね。

実際、この窓は縦開きで使用することがほとんどで、余程の急速換気が必要な時と、掃除の際位しか横開きでは使用しません。

縦開きで開いた状態です。よく見ると上部が開いているのが分かると思います。

窓を開けていても、ガラスの反射で外から中は丸見えにならない、というメリットもございます。

そして防犯ですが

日本のサッシのようなロックが別に付いているシステムではなく、開閉システムとロックが一体化されていて複数ポイントでロックされる為「カギ一箇所を壊せば開けられる」というシステムではありません。

そしてデザインの為に格子を付けているのですが、これも防犯に一役買っています。

この窓を外から破ろうとすれば

網戸を破る

格子を壊す、又は外す

4ミリX2枚のガラスを破る

ここまでしないと室内に入る事ができません。

一般の窓は

窓センターのカギの部分近くのガラスを丸く切れば、容易に開けられ侵入できます。

防犯上も強い窓です、そして族の心理からしても「破り方の分からない窓からは侵入しない」ですね。

我が家で脆弱なのは風呂場の窓です、これは一般的な樹脂サッシの縦スベリ出窓です。

だからこの窓の近くに犬を繋いであります。

木製サッシの最大のメリットは、窓のフレームなどでも結露しません。

アルミサッシはフレームの結露が問題になり、解決の為に樹脂サッシも普及しつつありますが、いかんせんフレームの断熱性能が低いのでペアガラス等で熱欠損を抑えても、フレームそのものから熱欠損を起こしてしまいます。そもそもフレーム内部は中空ですからね。

そして木を削って組み立てているだけなのでライフサイクルにおける環境負荷はアルミサッシなどに比べて断然低いのです。

最近の日本の住宅のトレンドは高気密高断熱です。

これは北欧や北米で進化したツーバイフォー住宅の「断熱の考え方」です。これを日本の在来工法とミックスしている訳ですが、最大の落とし穴は

気密第一の高気密で、引き違い窓では気密化に限界がある

という事です。最近はサッシメーカーさんもある程度気密化できる引き戸を開発しているようですが、構造上無理があります。使っているウチにやがて性能は低下してしまうでしょう。

日本より寒いヨーロッパの国々ですが、窓は木製ってところは実に多いです、逆にアルミサッシだらけの日本の家みたいな建物は、海外ではほとんどお目にかかることはできません。

ちなみにCMの某HMが採用しているのは、チルトターンとかトップターンと呼ばれる水平方向で回転したり、窓の下部が外へせり出す方式の窓ですね。これはケースメントと同じく、網戸施工の問題と、開放したまま外出できないところはそのままです。

それとフレームに組み合わせるガラスについてです。

一部のメーカーではトリプルガラスで差別化を計っているようですが、-30度以下になる地域ならともかく、日本でトリプルガラスの断熱性能って完全にオーバースペックです。

というのも、フィンランドやスウェーデンでさえガラスのタイプは地域で使い分けて居るからです。

だから我々も追加予算を頂ければ

オールトリプルガラスの超高断熱ドレーキップ窓やチルトターン窓など様々なカスタマイズ仕様でお届けすることは容易に可能です。

但し、もし割れてしまった場合、国内で似たようなトリプルガラスを調達すると「とんでもなく高い」という事を肝に銘じておいて下さいね。ペアガラスとて日本のガラスはヨーロッパに比べて高いですから。

この木製DK窓、日本でも受注生産しているメーカーがあります。

価格はかなり高価です。

これらの窓はヨーロッパでは量産普及品なので、ログキットと一緒に輸入することで市販品より随分と安く入手することが出来ます。

我々のログハウスの価格が国産ログや他社ログに比べて高く見えるのは「よい建具」を標準採用しているからです。国産ログのようなアルミサッシを全採用すれば、我が家では100万円以上値段は安くなったでしょうね。

でもそれでは我々が作る家として、バランスが全く取れていない建物になってしまいます。

高性能なログハウスには、高性能な窓やドアなどの建具が必要です。

タグ :ログハウス

2009年02月11日

ミステリー

熊本でランタサルミのログを建てて頂いているお宅へコンディションチェックに伺ってきました。

弊社で施工した物件では無いのですが、ランタサルミの担当が昔一緒に仕事していた関係もあり、かつ施工会社はバンザイしてしまって10年間の瑕疵保証も新築早々に受けられなくなってしまっている物件です。

建築中から色々とトラブルがあった話は小耳にははさんでいました。

まぁお約束のトラブルから、ちょっと建築のプロとしては恥かしいような仕事までいろいろありました。

その中で、不思議な現象が起こるのですが・・・と言われました。

このお宅、ユニットバスは二階にせっちしています。

ユニットバスという奴は大抵ダクト点検の為の点検口がユニット内の天井にあります。

そのフタが勝手に開くのだそうです。

このフタ、確かに自重で置いてあるだけなのですが、簡単に動くものではありません。

でも実際に動いている・・・

子供では手が届かない

奥様がわざわざイタズラする理由も無い

オバケが出入りしている???

まぁ答えは簡単でした。

ユニットバスはとても気密が良いので・・・

ドアを勢い良く開閉すると、空気の圧で蓋が持ち上げられてズレる

というのが真実でした。

建築の世界に入って、室内外の「気圧の差」という概念が頭にこびりついてるペーターでした。

眼には見えませんが、空気には圧力という力があるのです。

弊社で施工した物件では無いのですが、ランタサルミの担当が昔一緒に仕事していた関係もあり、かつ施工会社はバンザイしてしまって10年間の瑕疵保証も新築早々に受けられなくなってしまっている物件です。

建築中から色々とトラブルがあった話は小耳にははさんでいました。

まぁお約束のトラブルから、ちょっと建築のプロとしては恥かしいような仕事までいろいろありました。

その中で、不思議な現象が起こるのですが・・・と言われました。

このお宅、ユニットバスは二階にせっちしています。

ユニットバスという奴は大抵ダクト点検の為の点検口がユニット内の天井にあります。

そのフタが勝手に開くのだそうです。

このフタ、確かに自重で置いてあるだけなのですが、簡単に動くものではありません。

でも実際に動いている・・・

子供では手が届かない

奥様がわざわざイタズラする理由も無い

オバケが出入りしている???

まぁ答えは簡単でした。

ユニットバスはとても気密が良いので・・・

ドアを勢い良く開閉すると、空気の圧で蓋が持ち上げられてズレる

というのが真実でした。

建築の世界に入って、室内外の「気圧の差」という概念が頭にこびりついてるペーターでした。

眼には見えませんが、空気には圧力という力があるのです。

2008年12月11日

倉庫を作ろう-2

倉庫作りの続報です。なんとか雨露を凌げるスペースまで突貫工事した倉庫。

まず周り全てにOSB合板を貼って耐力壁にします。

これでツーバイフォーの枠組工法の壁になります。

次に防水の為にシートを貼ります。

建物外部に使用するのは「防水透湿シート」です。透湿というところがポイントです。

室内側は気密シートとも呼ばれる「防水防湿シート」を使いますが今回は倉庫なので室内側シートは施工されません。

外から中へはシートにより遮湿されますが、中から外へは透湿されます。

この辺りは現代の気密住宅施工においては「とても大切な基礎知識」です。

シート貼り終えたら忘れていた「鼻隠し」を取り付けました。垂木の木口を隠すのが「鼻隠し」です。

神輿を担ぐ先頭を鼻持ちなどと言いますが、担ぎ棒の木口も鼻ですねぇ。

ドアを作っています、幅800で高さ1850位、2x2材でフレーミング、コレに板貼って完成、簡単なドアです。

ドア廻りの壁を張っています。

ログ新築時に余っていた天井板(パイン15ミリ目透板)ですが少し痛んでます、まぁ使えそうなところを選んで・・・ドアデザインもあり縦張りにしました。

目地に合わせてドアも作り取り付けました。少しズレましたがまぁ及第点でしょう。

防水シートにくるまれて、更にドアが付いて室内が出来ました。

内部はツーバイフレーム表しでこんな感じです。

つのフレームを使って棚板を好きなように施工できます。

完成まではもう少し掛かりそうです。

2008年12月10日

値下げしました

ベースプランの価格が改定されました。

全体として為替を反映させ1割近くベースダウン、つまり

お安くなりました

為替はもっとよくなっているじゃないか!

そういうご指摘は良く分かります。

しかし私達は為替が高騰している時、リアルタイムにそれを反映させていません。

総輸入元、そして販売店である私たちの利益率を犠牲にして値上げ幅を抑えてきました。

ですから為替改善率と値下げ率は比例しないことをご理解ください。

ランタサルミでは根太や垂木、間柱など完成後には表に出ない構造材を国産材を使用するハイブリッドも認めています。これはそれらのボリュームを減らすことでコンテナ容量を減らし、輸送に使うコンテナの数を少なくする事で輸送費のコストダウンを計れるようにする為です。

北米ツーバイ規格材の流用も可能で、大手商社によって廉価で流通する汎用材を組み合わせる事も可能です。

全体として為替を反映させ1割近くベースダウン、つまり

お安くなりました

為替はもっとよくなっているじゃないか!

そういうご指摘は良く分かります。

しかし私達は為替が高騰している時、リアルタイムにそれを反映させていません。

総輸入元、そして販売店である私たちの利益率を犠牲にして値上げ幅を抑えてきました。

ですから為替改善率と値下げ率は比例しないことをご理解ください。

ランタサルミでは根太や垂木、間柱など完成後には表に出ない構造材を国産材を使用するハイブリッドも認めています。これはそれらのボリュームを減らすことでコンテナ容量を減らし、輸送に使うコンテナの数を少なくする事で輸送費のコストダウンを計れるようにする為です。

北米ツーバイ規格材の流用も可能で、大手商社によって廉価で流通する汎用材を組み合わせる事も可能です。